第407航空勤务中队的历史,在我心中树立起一座不朽的桥梁。他们是军事与技术史上的无名英雄。在“史上最复杂的后勤战场”中缅印战区,他们以技艺、智慧与惊人的韧性,维系着空中力量的生命线。他们不仅修飞机,更修复航道、抢救补给、维持基地运作,让每一架飞上天空的战机,都带着他们的汗水与心血。查看全文

Tags :中美传统友谊

1945年4月14日肯定是钟云少将人生最高光的时刻之一,他没有辜负美国海军军官学校的培养,更体现了一个亚裔美国杰出军人的优秀素质,临危不乱,爱兵如子。这个时候,钟云只有35岁。查看全文

江似虹能说一口流利的普通话,但从未失去她的美国南方口音——她出生于北卡罗来纳州。她从1981年开始在美国驻上海总领事馆任职,直至1996年退休。她渐渐爱上了这座城市,决定留在那里。到2016年返回华盛顿时,已经很少有——可能完全没有——外国人居住在上海的时间比她长。查看全文

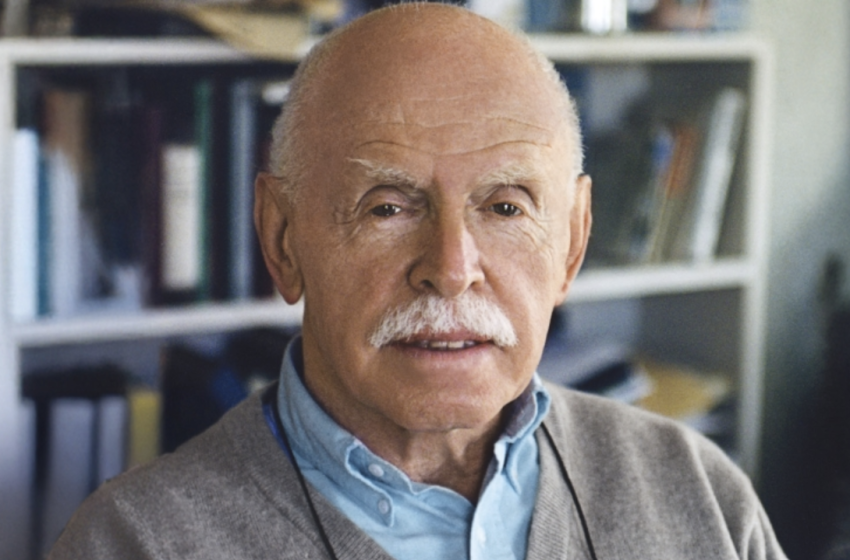

孔杰荣对中国感情深厚,热爱中国文化。据虞平回忆,纽约大学一位的同事曾开玩笑说,他错生为犹太人,原本该是中国人。虞平说,在他影响下,他全家人都对中国产生了浓厚的兴趣。夫人孔殊恩是一位中国艺术史专家,被称为改革开放后第一位给中央美院开讲座的西方人。他的小儿子是中国艺术专家和鉴赏家,在纽约开设好几家画廊,是许多中国画家的好朋友。查看全文

孔杰荣教授的辞世,标志着一位毕生投身跨中美法律交流的灯塔陨落。也许更重要的是他在中美之间而架起的民间交流桥梁又少了一个至关重要的顶梁柱。查看全文

从上世纪三四十年代起,中国不仅深度参与了联合国等关键战后国际机构的创建,还是一个关键的同盟国,中国在艰难条件下决定顽强抵抗,使亚洲战场得以抵挡日本的不断扩张。如果当时中国做出了不同的选择,二战的结果、战后的格局乃至随后的历史都将截然不同。这一点值得铭记,但仍未得到充分了解。查看全文

为了维持战时经济之稳定,当时的中国政府选择了依赖美国外援的“输血”之路。在战胜日本这一共同目标下,作为同盟国的美国在战时向中国提供了多种多样的经济援助。查看全文

本文系赵湘君依据黎玉荣(Wing Yoke Lai)先生亲笔日记原稿翻译编辑。黎玉荣1925年1月27日生于旧金山唐人街,1943年应征入伍,在伊利诺斯加入第14美籍华人航空服务队,之后通过缅甸公路进入云南。他退伍后返回旧金山,并进入加州州立大学旧金山分校学习。查看全文

八十年过去,世界依然多难,战争的阴影未散,制度的裂缝日益加深。但我们依然相信:和平的力量,仍然存在于人民之间——在记忆中,在行动中,在每一次愿意倾听、理解与共处的努力之中。查看全文

为了找到降落江山的5号机上最后一位突袭者的获救信息,郑伟勇前后花了4年时间。在方圆700公里的范围内一个个村寻访,直到在江山市大桥镇苏源村遇到一位老人,提供了和档案对应的线索。正是在郑伟勇的努力下,一点一点确认了降落在中国的15架飞机的地点,以及大部分机组人员的准确降落位置,同时更多的营救细节也为人所知。查看全文