研究人员因缺乏第一手数据而相互引用的趋势正在形成一个危险的“回音室”,对中国研究贡献的新增洞见有限。这种循环可能会放大最初的误读,并加深分析上的盲区。查看全文

由于大多数唐人街商铺是夫妻经营的小企业,他们抵御困难的能力更低,他们的生存也变得愈发艰难。但是,我们必须开始行动起来,支持唐人街,否则下一代可能无法享受到唐人街的存在。查看全文

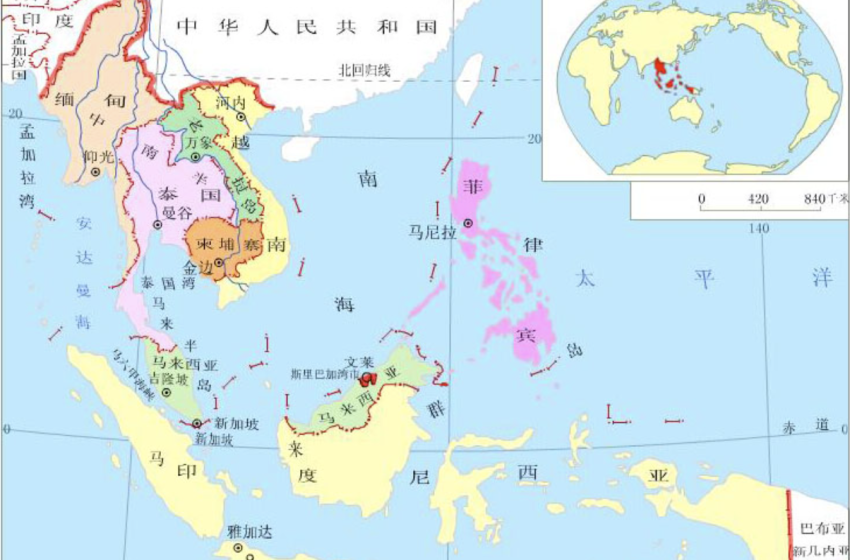

从东南亚总体而言,东盟希望在中美之间维持中立,利用中美竞争实现自身利益的最大化。但是,从东南亚各国的不同国家而言,其对中美两国的态度和运用的策略显然是不完全相同的。查看全文

如果中美继续在AI领域对抗,长期后果可能会非常严重。首先,地缘政治紧张局势将进一步加剧,深化两国之间原本就存在的怀疑和不信任。这种紧张关系可能会波及国际关系的其他领域,增加冲突风险,破坏全球和平稳定。查看全文

相较于谁将从人工智能的开发中获利,更值得思考的是谁将从人工智能的监管中获利。查看全文

美国前总统吉米·卡特当地时间12月29日下午在位于美国东南部佐治亚州平原镇的家中去世,享年100岁。美国总统拜登当天表示,将在华盛顿特区为卡特举行国葬。卡特于1977年至1981年出任美国第39任总统,在其任内中美正式建交。刘亚伟回顾称,当时中美的矛盾要远大于今天,但双方却能从大局出发,搁置争议。反观当今鼓吹美国应对华强硬者:从历史上来讲,他们是无知的;从政治上来讲,他们是幼稚的;从未来来讲,这些人是不怀好意的。查看全文

卡特总统在2019年卡特中心第七届中美关系论坛之后分别给美国和中国的领导人致信,希望他们也能组织类似委员会,对美中关系遇到的困难进行坦诚沟通,并将成果通过私下渠道向各自的领导汇报。许多事情通过外交渠道沟通效果更好,完全公开就会遇到政治困难。时任总统特朗普收到信后致电卡特,并派出他的副国家安全顾问博明登门致谢。查看全文

针对一些西方对“一带一路”合作的否定,我认为这反映了他们对全球权力格局变化的担忧,以及对发展中国家崛起的焦虑。这些声音往往基于偏见和误解,甚至是出于保护自身利益的竞争心态。根本原因在于部分西方国家习惯于主导国际规则,对发展中国家通过“一带一路”获得更多发展机会感到不安。他们担心自己的地位受到挑战,因而试图通过舆论干扰削弱这一合作倡议的影响力。查看全文

我希望我的工作能让中美两国的“文化桥梁”更加地坚固。我觉得人与人的交流是很重要的。交流可以消除人与人之间的恐惧和敌意。我们两国之间的敌意,我觉得其实是在于不了解对方。在这方面,开放和宽容的心态很重要。我在跟学生讲课的时候,经常讲只有向不同的文化和音乐学习,你才可以更了解自己的文化,了解自己的位置,自己的特色在哪里,如何发挥自己的长处。反之,对方如果也以这种心态来学习我的文化,这对双方就是一个互相了解、建立信任的过程。有了和对方的信任之后,工作起来就容易很多。这些年,我和美国以及其他很多国家的音乐家一起共事,感受到的是融洽和信任。国家与国家之间其实也是一个样子。查看全文

特朗普上台的话,他会把这个东西打乱,比如特朗普会要求乌克兰停火。好处是,美国和欧洲盟友的关系就会出问题,中国大国外交上就有了空间。弊端是,中美关系会直接承受很大的冲击。而大国外交要有个过程,即便对我们有些好处,都要在两、三年之后才会现象。查看全文