专访王雅平:中国在国际争端中的媒体战略运用

- 采访

- ZHANG Juan

- 03/07/2025

- 0

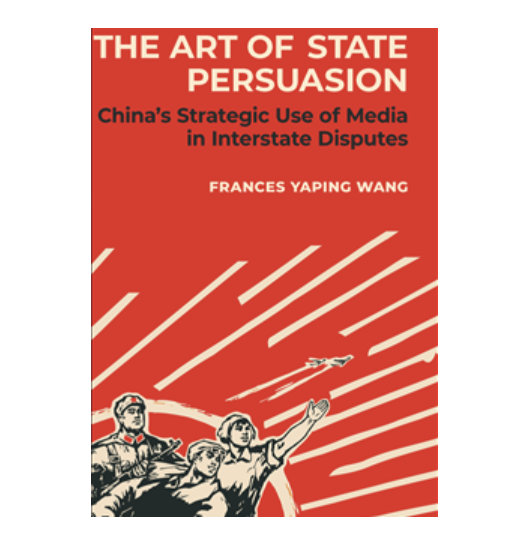

【在本次访谈中,我们采访 了王雅平(Frances Yaping Wang)。她是位于纽约州的科尔盖特大学(Colgate University)政治学助理教授。她的研究领域包括国际安全、威权国家的媒体、国际冲突中的公众舆论以及中国外交政策。

她最近出版了一本新书《国家劝服的艺术:中国在国际争端中的媒体战略运用》(The Art of State Persuasion: China’s Strategic Use of Media in Interstate Disputes,牛津大学出版社)。在这本书中,王雅平解释了北京如何在面对外交挑战时,有选择性地通过国家媒体动员或安抚民众对某些外交问题的看法,以及为什么理解这一动态对于理解中国的外交政策、读懂中国在全球舞台上的行为至关重要。】

在您的书中,您解释了中国如何利用媒体来服务其外交目标。您能具体解释一下这个观点的具体内容以及你是怎么对它感兴趣的?

王雅平:我最初对国家媒体在争端处理上的差异化表现产生兴趣——为什么某些争端会被国家媒体大肆渲染,而另一些却被有意压制?这一现象不仅出现在中国,在其他国家也同样存在。大约在2015年,我当时在构思这本书,正关注中国在南海的填海造岛活动以及美国的“航行自由”行动(FONOPs)。我注意到,美国军方有时会高调曝光这些对峙场面,甚至邀请记者登舰报道,而有时却保持沉默。这让我思考:国家在什么情境下选择高调宣传争端,而在什么时候选择保持低调?

这个问题变得更加个人化是在我第一次得知中朝边界争议时——我在中国长大,但此前从未听说过这类争端。这让我提出了“会叫的狗与沉默的狗”这一谜题:为什么国家有时会在言辞上升级争端,而有时却刻意压制?随着研究深入,我又发现了一个相关问题:叫了之后呢?我发现,并非所有的媒体宣传都伴随着强硬的外交行动。有时国家只是在“叫”,却并未“咬”——即言辞上表现出强硬立场,实际政策却相对克制。

这两个谜题构成了本书的核心。我探讨了:国家为何发起媒体攻势?其表现形式是什么?这些宣传为何有时导致实质行动,有时则不?书中的一个核心观点是,许多媒体宣传——尤其是在中国这样的威权国家——并非针对国外受众,而是面向国内公众。很多时候,“叫”是一种安抚民族主义情绪的方式,目的是为温和的政策争取政治空间。随着民间民族主义的升温,政府在对外政策上就不能对公众(的意见)置之不理,即使私下里更倾向于降温。理解这一动态,有助于国外观察者避免将强硬言论误读为激进意图的信号。

这个想法也受到我在卡内基国际和平基金会工作经历的影响。那时我亲眼见到,一些强硬言论其实是用来安抚国内情绪的工具。我的博士训练结合了比较政治学与国际关系的视角,这也让我更加重视国内政治约束对外交政策的影响。如今在给本科生讲授中国外交时,我总是强调:必须理解背后的国内政治背景。这个框架不仅强调了国家在塑造公众意见中的主动性,也指出了公众情绪高涨时对国家政策的约束力。这种“国内—国际”交织的逻辑,既来自我的学术研究,也来自我的政策观察。

外部观察者常常将中国的强硬媒体言论解读为动员或战争威胁的信号。但您的研究指出,这些宣传有时反而是在安抚公众情绪。我们应如何区分安抚型宣传与真正的动员?观察哪些信号尤为关键?

王雅平:我的书提供了一套社会科学工具,尤其是对威权国家媒体的计算机辅助文本分析,用以区分“动员型宣传”与“安抚型宣传”。这一区分对政策制定者而言至关重要,因为它有助于判断国家强硬言论背后的真实意图。第六章专门探讨这一问题,而理论章节也提供了框架性定义。

一个关键差别在于语调与情绪强度。两类宣传都可能使用负面语言,但目的截然不同。动员型宣传通过激烈的负面情绪点燃公众情绪,争取支持强硬政策;而安抚型宣传则更具策略性,其负面措辞是为了“摆出姿态”,抵御民族主义批评,最终目的是稳定舆论、巩固政权合法性。

安抚型宣传中往往穿插中性或正面内容,强调理性、摆事实,这表明其意图是“降温”而非“升温”。这一点可以通过情绪类型的对比进行检验。例如,动员型宣传更倾向于唤起愤怒、仇恨等“趋近型情绪”,而安抚型则更多表现出恐惧、悲伤等“回避型情绪”。

第六章通过大规模语料库的情绪分析实证检验了这一理论,包括《人民日报》上千篇文章的情绪走向。研究结果强烈支持这一区分,也为现实中识别宣传性质提供了有操作性的指标。

您的研究挑战了一个传统假设——即威权政权不在乎公众意见。但您也指出,这种回应是“有限度的”。您能否分别举出一个威权政权积极回应舆论的案例,以及一个容忍但不完全服从舆论的例子?

王雅平:我在书中用2016年的“中菲仲裁案”作为安抚型宣传的例子。在正式外交危机爆发前,中国民间舆论已高度关注此事,立场极为强硬。政府不可能完全无视这种情绪而推进其相对温和的外交方针。否则,一旦民愤失控,可能演变为社会行动,甚至威胁到政权稳定。因此,政府必须想办法引导舆论,使之与其战略偏好相一致。

值得注意的是,政府并非完全被动,而是拥有一根“魔法棒”——即庞大的宣传机器来塑造舆论。这不是“变一变就好”的简单操作,而是一次精心组织、耗时费力的劝服工程,最终取得了效果。

这个案例展现了中国国家治理的双重特征:一方面在对外危机中确实受到舆论的制约;另一方面又有足够能力通过控制舆论来争取策略空间。

您提到,作为安抚策略的一部分,中国政府利用社交平台、论坛和评论区进行“可控式宣泄”。这些平台如何在允许公众情绪表达的同时,仍保持对叙事的控制?

王雅平:King、Pan和Roberts(2013)在对数百万条中国社交媒体帖子的研究中,提出了有力证据:政府的主要审查目标是防止集体行动的内容,而不是阻止普通的抱怨、批评。这种选择性审查支持了Rebecca MacKinnon(2012)提出的“安全阀”理论——即威权政权允许在一定范围内的负面情绪宣泄,以免情绪积压反而引发抗议。

我的研究发现,在安抚型宣传中,国家不仅容忍某些社会情绪表达,甚至会主动鼓励。例如在“中菲仲裁案”期间,主流官媒积极在微博等社交平台发声,与网友互动。当时流传的内容中有大量搞笑段子、表情包、甚至“反美”娱乐视频,这些都在国家允许的框架内发挥宣泄作用,为之后的温和政策铺路。

您的下一本书将关注中国对外宣传的“外包”模式。与CGTN等官方媒体相比,中国为何偏好利用“本地代理”来传递对外信息?这种做法为何更有效或更具可信度?

王雅平:中国国家媒体常常借助“外包”手段,在海外推广亲中或反西方的信息,这种策略被称为“借船出海”。首先是传播渠道的借用 。例如,一些国家媒体与国外媒体签署内容共享协议,提供免费文章或视频,由外方发布,从而借助这些机构现有的用户群扩大影响力。

其次是借用当地的“合法性”与可信度。在许多民主国家,官方中国媒体往往被视为党媒,其宣传内容缺乏信任度。而通过当地的合作媒体或个人代理来传递信息,则更容易被本地公众接受。

第三是借助文化翻译的能力。这些本地代理精通语言与文化,能够将原始内容“本地化”,使之更加合乎当地语境与叙事习惯,从而提高说服力。

我们即将出版的新书将深入研究这种“外包型宣传”的具体操作机制,包括资金流向、操作规范,以及国家媒体与海外代理之间的组织关系。我们还将通过计算文本分析,比较官方直接宣传与“外包宣传”在语气、主题与情绪诉求方面的差异。我将于今夏在中国与台湾开展实地研究,明年还将赴新加坡与菲律宾,这些国家与中国的关系各异,将为我们提供观察中国媒体“因地制宜”策略的宝贵样本。