无法承受的真相:爱泼斯坦档案与政治透明的悖论

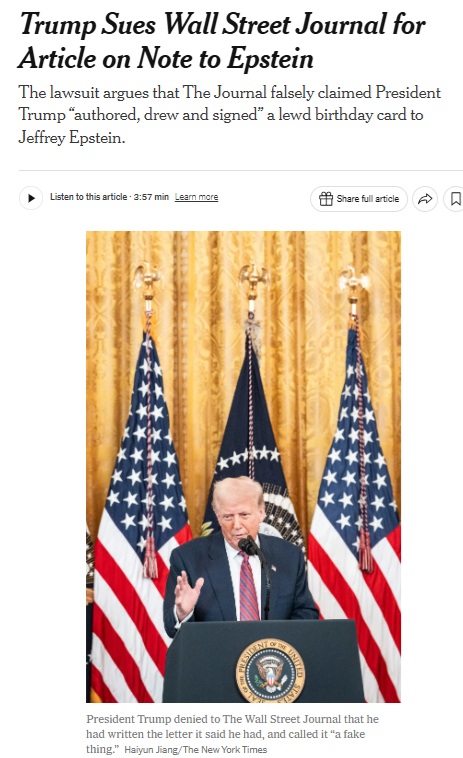

编者按:2025年7月18日,特朗普总统的律师团队在佛罗里达州南部美国联邦地区法院以诽谤罪对《华尔街日报》提出起诉。一同被起诉的还有《华尔街日报》的母公司新闻集团(News Corps)的创始人和前理事长默多克(Rupert Murdoch )、新闻集团的首席执行官汤姆逊(Robert Thomson)、《华尔街日报》的出版公司道·琼斯集团(Dow Jones)和《华尔街日报》报道的两名作者。《华尔街日报》发表的文章题为“爱泼斯坦50岁生日纪念册收录多封粗俗信件,其中一封来自特朗普”(点击【这里】查阅该文)。特朗普总统在文章发表之前威胁说,如果该报发表此文,他将提起诉讼。文章发表一天之后,特朗普果真提起了诉讼。特朗普的律师说,《华尔街日报》给爱泼斯坦送生日卡一事纯系捏造。因为这篇报道将对特朗普的政治、财务和声誉造成巨大伤害,诉讼向被告人和机构索取不少于100亿美金的赔偿金。

特朗普作为总统候选人曾起诉四家美国主流和社交媒体,而且大获全胜(CBS赔偿1600万;ABC1500万;Meta1000万;X1000万)。现任总统状告媒体在美国似乎没有先例。当年《华盛顿邮报》揪住水门事件不放,最后导致尼克松总统辞职。道·琼斯集团在特朗普提起诉讼后发表了一个简短声明:“我们对我们的报道的严谨性和准确性充满信心,会竭尽全力打赢这场官司”(We have full confidence in the rigor and accuracy of our reporting, and will vigorously defend against any lawsuit.)

本站专栏作者杨大巍7月15日在自己的微信公号《印象与逻辑》发文介绍爱泼斯坦案件及其政治影响。他授权本站转发此文。

无法承受的真相:爱泼斯坦档案与政治透明的悖论

1913年,美国联邦储备银行成立之际,亨利·福特曾警告说:“如果美国民众了解我们的银行和货币体系,我相信明天早上之前就会发生革命。”这句名言揭示了一个深刻现实:某些“国家机密”一旦曝光,可能引发社会的情绪崩塌与政治体系的信任危机。正如电影《义海雄风》中那句经典台词:你无法承受真相( You can’t handle the truth) 。

在民主制度中,政府本应透明,权力来自人民,必须说实话。然而现实往往比理念复杂得多。有些真相,并不具备“可被承受性”。信息的公开有时并不意味着“公信力提升”,而可能导致整个体系信任基础的瓦解。这是一种深刻的政治悖论(paradox):你为了透明而公布档案,却因此失去了透明赖以生存的信任土壤。

爱泼斯坦(Jeffrey Epstein)这个案子,正是在这样的背景下引爆舆论。从川普政府的角度看,问题并不只是“要不要公布”那么简单,而是要不要对这个体系进行根本性的挑战。川普在2024年竞选期间承诺要解密多项历史性机密档案,包括爱泼斯坦档案、肯尼迪档案、马丁·路德·金档案等。但那其实更像是一种象征性语言,是一种对“深层政府”的反抗号召,是“抽干沼泽”的动员令,而非具体承诺要逐条完全公开某份卷宗。

事实上,爱泼斯坦档案这件事原本与川普个人并无太大关系。他既不是案件当事人,也未在其中留下任何实质性牵连。民主党一度试图暗示川普“有所隐瞒”,但这类指控几乎不值一驳。倘若真有其事,拜登政府早已“无意中”泄露于媒体。这本是上届政府遗留下来的复杂问题,若处理得当,完全可以规避成为执政包袱。偏偏川普政府内部高调表态、节奏失控,把一个可以低调处理的议题,变成了一场自设陷阱的政治危机。

真正把这件事搞砸的,是2025年新任司法部长帕姆·邦迪。她在上任初期高调表示将“优先公开”爱泼斯坦客户名单,吊足了舆论胃口。结果呢?七月初,司法部宣布“无名单可公开”,彻底点燃保守派民众的愤怒。这个操作就像美式足球比赛中的“掉球”(fumble):她许诺过多(over-promised),最终交付不足(under-delivered),不但没完成任务,还制造了政治灾难。原本可以缓和、妥善处理的敏感议题,反而成了川普政府执政以来最大的一次公信力危机。

杰弗里·爱泼斯坦是美国近代最具争议与神秘色彩的人物之一。他的财富来源不明、与全球精英的深厚关系、性贩运指控及其狱中“自杀”死亡,构成了一个充满阴谋论的复杂拼图。2025年,“爱泼斯坦档案”成为美国社交媒体和公众讨论的焦点,不仅因为其八卦性质,更因其触及政府透明度和公众信任的核心问题。

爱泼斯坦于1953年1月20日出生于纽约布鲁克林一个中产犹太家庭,父亲是园丁,母亲是学校助理,家庭背景平凡。他在拉斐特高中表现出色,尤其擅长数学,后进入纽约大学库兰特数学科学研究所,但未完成学士学位。

1974年,年仅21岁的爱泼斯坦被曼哈顿顶级私立学校道尔顿学校聘为数学教师,这一职位令人费解。道尔顿以培养精英子弟闻名,时任校长唐纳德·巴尔是前司法部长威廉·巴尔的父亲。一个无大学学位的人进入名校执教,本身就是疑点。在道尔顿期间,爱泼斯坦被学生和同事形容为“怪异”,与学生的互动过于亲密。1976年,他因不明原因离职,但这段经历成为他进入精英圈的敲门砖。据传,他在道尔顿结识了金融界人士,为其后续职业生涯铺路。

1976年,爱泼斯坦进入华尔街顶级投资银行贝尔斯登(Bear Stearns),担任初级交易员。对于一个无金融背景、无执照的年轻人,这一步骤近乎不可思议。更令人震惊的是,他迅速晋升为初级合伙人,年仅20多岁。贝尔斯登在2008年金融危机中倒闭,但爱泼斯坦在此期间的具体工作内容鲜为人知。他声称从事期权交易,但无证据显示其具备专业能力。

1981年,爱泼斯坦离开贝尔斯登,创立J. Epstein & Co.,声称专为资产超10亿美元的客户提供税务和财富管理服务。唯一公开确认的客户是零售巨头L Brands(维多利亚的秘密母公司)创始人莱斯利·韦克斯纳(Leslie Wexner),后者授予他异常广泛的财务控制权。

爱泼斯坦的生活方式——曼哈顿豪宅、加勒比海小圣詹姆斯岛(“萝莉岛”)、私人飞机“萝莉快线”——与亿万富翁相符,但其财富来源始终是个谜。没有可追溯的交易记录或投资成功案例,他的公司被怀疑可能是某种“幌子”,从事隐秘活动,如为富豪提供特殊服务或充当中间人。

他的社交圈令人瞠目,涵盖美国前总统比尔·克林顿、英国安德鲁王子、微软创始人比尔·盖茨、哈佛法学教授艾伦·德肖维茨、沙特王储、法国政要及以色列前总理埃胡德·巴拉克等人。据飞行记录,克林顿至少26次乘坐“洛丽塔快线”,尽管无证据显示其参与不当行为。安德鲁王子因与爱泼斯坦的关联卷入丑闻,被剥夺王室头衔。

小圣詹姆斯岛被指控为性贩运中心,受害者称岛上不仅用于奢华度假,还招待政商名流,提供未成年女性进行性交易。岛上的监控设备引发“敲诈录像”猜测,即爱泼斯坦可能通过偷拍权势人物的不当行为进行勒索。

爱泼斯坦的女友吉斯莱恩·麦克斯韦(Ghislaine Maxwell)是其人脉网络的关键人物。她是英国媒体大亨罗伯特·麦克斯韦之女,其父被怀疑与以色列情报机构摩萨德(Mossad)有联系。麦克斯韦不仅协助爱泼斯坦招募和管理受害者,还将他引入更广泛的国际精英圈。她的背景加剧了关于爱泼斯坦是否为情报资产的猜测。

2005年,佛罗里达州棕榈滩警方开始调查爱泼斯坦涉嫌性侵未成年女性。2006年,他被起诉,但2008年与时任联邦检察官亚历山大·阿科斯塔达成认罪协议,仅判18个月监禁,且每天可外出12小时,实际服刑13个月。这一“宽大处理”引发质疑,被认为是对权势人物的保护。

2019年,纽约联邦检察官再次逮捕爱泼斯坦,指控其性贩运罪,但他在曼哈顿监狱“自杀”身亡。监控录像缺失、狱警疏忽、尸检报告矛盾等细节,进一步点燃阴谋论。

他的背景为阴谋论提供了肥沃土壤:财富来源不明、情报资产猜测、敲诈网络、死亡疑云以及精英保护伞。很多民众将案件与盎格鲁-撒克逊裔对“犹太精英”的历史对立联系起来,视其为对抗“深层政府”的象征。这一层面的裂痕,比许多人所能理解的更复杂、更危险。

川普的犹豫可能出于实际考量。他曾对前福克斯主持人比尔·奥赖利(Bill O’Reilly)表示,公开档案可能连累无辜者,毁掉仅与爱泼斯坦有过社交往来者的生活。此外,档案可能涉及外国领导人或敏感地缘政治关系,公开可能引发外交危机。与此同时,民主党及其盟友在媒体上却借此展开攻势,称“川普政府试图掩盖真相”,再次炒作“深层政府与川普对抗”的叙事,试图利用此案作为攻击工具。

然而,MAGA选民不关心这些复杂性,他们要求的是真相和正义,任何拖延或敷衍都被视为背叛。川普就像古罗马斗兽场中央的皇帝,面对着数十万张高呼“Thumbs down”的面孔。他可以选择怜悯,也可以选择果断,但不能装作没听见。

保守派意见领袖塔克·卡尔森(Tucker Carlson)和查理·柯克(Charlie Kirk)已公开表达关切。尤其是柯克所领导的Turning Point USA长期深耕青年选民群体,他警告说,这场风波可能对一批首次投票支持川普的年轻人造成信任伤害。在2024年大选中,年轻男性选民在多个关键州对川普的胜利起到了决定性作用。这一代年轻人普遍充满理想主义,对政府的欺骗、不透明、不公平深感愤怒,他们本就认为现实社会腐败堕落,往往活在一个平行的价值世界中。如果此事处理不好,那对他们的理想主义将是沉重打击。

在美国政治行为研究中,一个18岁首次投票的年轻人,未来10年中持续支持某一政党的可能性极高。换句话说,这不只是一次事件性危机,而是一个可能动摇保守派未来十年青年支持基础的结构性裂痕。因此,这场信任危机,必须认真对待。

要化解这场危机,必须进行政治修复。首先,邦迪和帕特尔应召开详细新闻发布会,解释调查范围、结论及不公开的理由,承认公众失望,避免轻描淡写;其次,特朗普可通过X平台或群众集会与MAGA支持者对话,重申透明承诺,解释案件复杂性,将焦点转向其他优先事项;再次,若因国家安全无法全公开,可部分发布非敏感文件,或承诺在2026年后重新审视;同时,还可借助塔克·卡尔森、查理·柯克等保守派影响者安抚选民,强调政府立场。

《君主论》的作者,意大利政治家、思想家尼可罗·马基亚维利曾说:“要冒犯强者,就撒谎;要冒犯弱者,就说实话。”To offend a strong man, tell him a lie. To offend a weak man, tell him the truth.

从以往的经验来看,我们有理由相信,川普总统不会忽视民间情绪的汹涌反应。事实上,他历来以敏锐把握选民情绪、迅速回应基层关切著称。这一次,在爱泼斯坦档案引发的风波中,川普很可能也会做出公开回应,并采取某种形式的政治修正。

可以预见,未来几个月内,关于这份档案的部分内容将会陆续、分批公开。一些不涉及国家安全或外交敏感性的文件,有望被优先披露;某些关键性证据也可能通过第三方或“配套调查”的形式进入公众视野。这不仅是川普回应舆论的惯常操作,更是政治现实的必然选择。

正如我们前文所言,这个事件的悖论(paradox)在于:它既是国家机密,又是民众情绪的出口。照理说,“你无法承受真相”或许适用于一些复杂政治现实,但当人民的愤怒达到某种极限,就已经不再是“该不该说”的技术问题,而是“必须回应”的政治义务。

在真相与秩序之间、国家利益与民意之间,这场危机呈现出典型的现代民主困局。它不是哪一个人的错误,而是整个政治系统在信息透明与权力运行之间持续张力的集中体现。川普政府此刻所面对的,是一股无法忽视的情绪洪流,而这股情绪,不因谁在台上而改变。

作为MAGA时代的代言者,川普比任何人都清楚,真正危险的从来不是“阴谋论”,而是信任的崩塌。他未必需要一次性解决所有问题,但他必须让人民看到,他听到了、在意了、回应了。如果“抽干沼泽”不仅是一句口号,而是一种执政逻辑的象征,那么这次,他仍必须拿出行动。

历史不会在某一刻给出标准答案,但它总会在关键时刻留下判断线索。而“爱泼斯坦档案”将成为这届政府对待透明、责任与政治勇气的试金石——不仅对川普,也对这个制度本身。

它也提醒我们:政治透明不是一种口号,而是一种结构性的风险。

因为真相从未被轻易承受,尤其当它挑战的是秩序本身时。