胡锡进:如何推进有序的宽松和自由

编者按:胡锡进是《环球时报》前总编和中国社交媒体的巨星之一。他作为主编通过《环球时报》的社评和时评及在退休前和退休后通过自己的社交媒体平台对中国公众舆论的影响巨大。也正因为他影响大,也因为他每次发声似乎都在为政府说话,国内不待见他的民众也有很多。最近一段时间,也许是因为他自己多次因各种成立和不成立的理由被禁言,胡锡进开始呼吁一个更加宽松的“言论环境”。10月6日,他在自己的微信公号发表题为“我们宪法秩序下的宽松和自由,如何不断推进?”的文章;10月14日,他又通过自己的微博呼吁政府坚守“宪法秩序下的宽松和自由”。如果要给这个贴子一个标题的话,那应该是“一个人民不敢说话的国家不是一个好国家”。作为曾经是体制内操作巨大的舆论控制机器的一个“工人”,胡锡进的呼吁的意义非同小可。微信和微博至今没有屏蔽这两篇文章也值得关注。难道中国政府真的要营造一个更加宽松的舆论环境?《中美印象》自2014年上线以来已经多次被舆论管制机构所“迫害”。我们跟胡锡进一样,期待中国成为一个舆论更加宽松和言论更加自由的国度。

我们宪法秩序下的宽松和自由,如何不断推进?

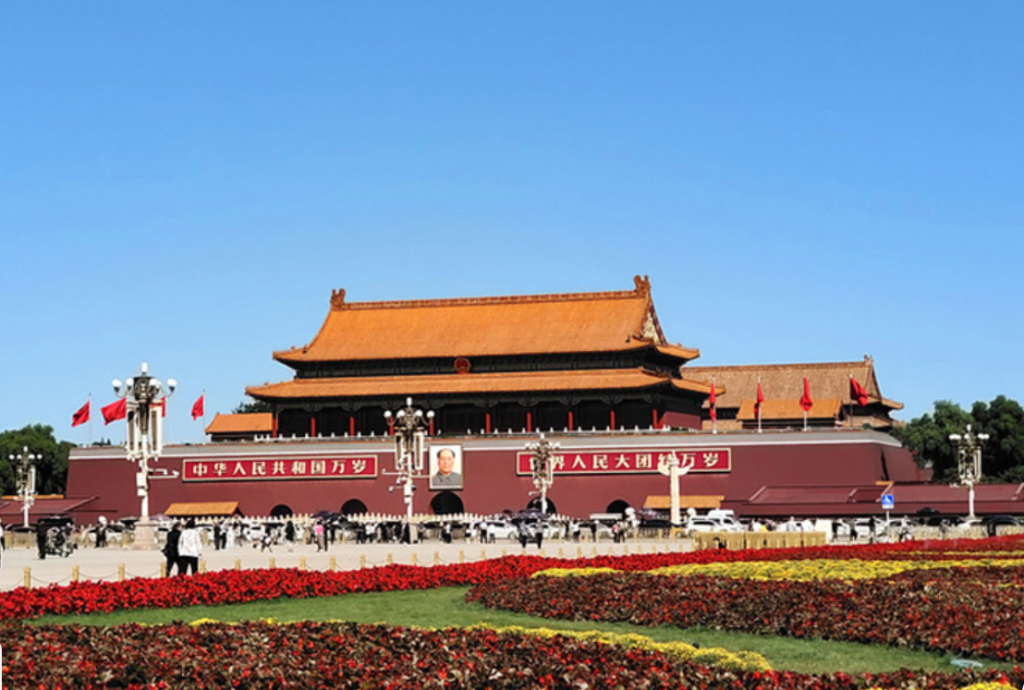

在中美之间,今天无疑是中国相对最自信,美国相对最不自信的时候。天安门大阅兵碾压了美国的军事傲慢;科技竞争领域,美国芯片封锁的王牌正被逐渐打翻,中国在一系列高科技产业中取得领先地位;在贸易领域,美国完全失去了对中国的威慑,华盛顿现在非常急于达成协议。

这是一个前所未有的新格局,美国在军事、科技、贸易各个方向压制中国的能力都被推翻了,中国的独立自主不再是一个悲壮叙事,它历史性获得了由实力支撑的战略从容。从今以后,帝国主义不仅不再能侵略我们,它们能够封锁我们、削弱我们,逼我们过苦日子的时代也都翻过去了。新中国从一穷二白走到今天,实现了中国历史以及整个人类历史上卓越的成功。

今天的中国不是没有问题了,但我们发现、解决问题的心态会与战略环境紧迫的时候截然不同。因为整个国家空前自信,我相信今后我们的社会会更愿意主动发现问题,对讨论问题的敏感性也会逐渐减弱,对外来的批评也将逐渐形成更多包容。这一切是战略自信注定伴生的变化,老胡相信这个过程会在中国社会逐渐展开。

比如老胡经常说,我们应当对推动党领导宪法秩序下的社会宽松和自由不断开展探索,在我看来,这就是我们越来越自信必然打开的社会综合发展的其中一个维度。而且我相信,随着中国把这件事情也越做越好,我们会成为全世界眼里最为完美的大国。

值得指出的是,西方一直标榜他们如何“自由”,中国如果借着硬实力大涨、信心猛增,把我们宪法秩序下的宽松与自由这个维度同时拉起来,将会打击西方世界最后的傲慢,补齐中国软实力的所有关键要素,并且反过来促进全社会信心再上新台阶。一旦我们站到了更新更高的台阶上,长期困扰我们的许多问题将迎刃而解。

其实民主、自由都在24字社会主义核心价值观里赫然在列,而且它们都是中国社会建设的重要目标。但是社会宽松自由发育不足,真正的问题出现在官僚主义形式主义上。

我们的社会上难免出各种各样的事情,总结教训,堵塞漏洞必不可少,但是一旦官僚主义加入进来,就会层层加码,整改的信号一层一层向下传递,到了终端就可能走形,为了不出事,就要压缩社会宽松的空间。

形式主义更没道理,它其实是不动脑子、不承担责任,又以很认真工作假象迷惑上级的一种“对策”。形式主义一经扩散,肯定会造成基层宽松与自由空间的缩小。

我们的社会要发展要安全,但宪法秩序下的宽松和自由决非与国家战略目标南辕北辙的东西。其实无限提升已经跑了调的“安全标准”,对上级指示的任务层层加码,方便肉眼可见的展示,从开展工作的角度说这最简单,最容易操作,但做过头的部分必然带来负面后果,甚至恶化人们对整件事情的感受。

所以我认为,宪法秩序下的宽松和自由受到一些损害,根源是官僚主义和形式主义,根本怪不到中国高质量发展的各项大目标上。

比如前几年由于疫情特殊原因,我们强化了基层社会管控,但现在情况变了,一些地方却出现管制思维的惯性,对基层社会多元的不规则性和出一些小问题失去了容忍度,这就是官僚主义和形式主义闹的。

有一个现象是,现在一个地方出了事情,基本不敢开记者会了,媒体报道惜字如金。互联网一旦质疑一件事,涉事地方的官方和舆论机构非常紧张,有时不得不“以舆论处”。出现这种情况的内在逻辑是:别管什么效果,没有我的责任就行。这不就是典型的官僚主义嘛?每个地方都有可能出一些小问题,这本来是社会的常态,那些小问题往往能够自愈或者自己过去。

但是有的地方使出大力气对付小问题,甚至不是问题的问题,在民间搞得兴师动众,损害了基层的生态,搞得群众有意见。这对社会几乎没有好处,但是这些事情很适合当地领导写成绩汇报,展示对某项指示“超额完成任务”,群众成了这当中的受害者,基层的宽松和自由受到看不见的暗伤。

总的来说,中国的建设成就非常显著,国家强大,人民群众对党领导的宪法秩序高度支持,但是这一优越的局面在社会领域并未充分展现出来,官僚主义形式主义实际上对社会的精神繁荣形成了羁绊效应。在应对一个个具体问题时,官僚主义形式主义无法实事求是地处理消除问题和风险与推动社会继续蓬勃发展之间的关系,把不出事作为最高信条,从而损害了宪法秩序下宽松与自由的同步发展。

抑制官僚主义和形式主义,需要与我们对国家战略大态势的认知和对社会团结、凝聚力强大的确认结合起来。中国发展得这么好,不是“管出来的”,而是释放了社会活力,以社会主义市场经济方式创造出来的。中国社会对问题的自然解决和消化力以及承受力同样都是强大的,推动宪法秩序下的宽松和自由在我们社会有着非常牢固的基础。

24字社会主义核心价值观都是我们的目标,中国今天的发展已经打破了西方世界对中国国运预期的极限,我们发展的完整性和可持续性也将打破他们的想象力。让我们成为人类发展最无可置辩的表率之一。(2025年10月6日)

一个人民不敢讲话的国家不是好国家

很多人如今在社交媒体上发声越来越小心了,或者干脆不发了。明星们的账号过去经常唠家常,现在都是各种官宣了。体制内的人更是小心翼翼,很多人连朋友圈都不发了,发的话也是转发某个正规报道。大学老师们也成了“敏感群体”,多数人选择在互联网上能少说就少说。民企高管或者中层也是一样。总之,很多群体的个性化信息变得像秋收后的田野一样干干净净。

这是互联网时代公共信息领域的一个损失,它也让公共舆论的面貌变得不再完整,这不是一个开放社会所应有的群体性“噤声”。

为什么会出现这种情况?我认为,根本原因是社会的宽容度变低了。一个人在网上个性化发声,给自己可能带来麻烦的风险越来越高,甚至会牵连他所在的机构,于是大家主动,或者在单位的“提醒”下极大减少了参与社交媒体信息和观点交流的意愿,甚至基本停止了参与,只剩下浏览,偶尔点个赞。

再细看,这当中有两方面的因素。第一是,互联网上的整体氛围越来越严厉,对各种“瑕疵”的搜索非常频密、细致,一旦抓住一个靶子,迅速形成关注聚集,对焦点信息的挖掘和引申无边无际,而且很可能上纲上线。这样的风险落到谁的头上,都是很难承受的,比如如果他是一个体制内的公职人员,或者是一个民企的小头头,很容易牵连单位。

现在定义“公职人员”的门槛大为降低了,如今只要是在政府机构或者事业单位工作的人,乃至国有企业工作的许多人,都在互联网上被纳入这个范畴。“公职人员”的标签会生出很多网络上的额外敏感,和对同一个过错的区别对待。

大学老师、民企中高层也会在互联网上被区分出特殊的身份意义,从而使他们言行出事的几率大为增加。

为了防范这些风险,互联网上的各类敏感群体纷纷加入“低调”的行列,将少说、不说作为自己的座右铭,以防万一。

从另一个方面说,互联网过度解读一个人的几句话,或者将其发布的某张照片做过度引申、发挥,甚至还将批评的矛头指向该人员的所在机构,这个时候,机构按理说应当挺得住,不对遭到网上围攻的员工进行与所涉问题不相称的惩罚。但现实是,如今各种机构都怕事,不愿意惹上是非。如果是体制内的机构,还会担心这样的是非会让上级主管部门不高兴,引来上级的批评性反应。如果是在民企,涉事人员很可能更不会被保护,一旦有助于平息舆论,民企开除一个人是很容易的事情。

老胡主张,我们的社会还是要在党领导的宪法秩序下尽量宽松些,而且我认为,这需要社会层面和治理链条上的双重努力。互联网在发挥舆论监督强大功能的同时,应当有尊重个人权利的集体共识,不能对个性化信息进行上纲上线的引申,不能有对个人实施以“社死”为目标的网暴。有些人情绪激动,或者出于流量目的,对焦点目标欲置之死地而后快,但是整个互联网要有尊重个人权利并且给犯错者改正机会的集体意识。我们的互联网不能太严厉了,逮住一个就搞死一个,如果有什么身份标识,罪加一等,我们不该那样。

作为机构,应当为维护宪法秩序下的宽松和自由做出引导和坚守,既接受舆论监督,有真问题要坚决整改,但是员工与履职无关的个人权利应当予以尊重。员工履职需要用高标准审视,但他们工作之余在正能量和公序良俗大框架下参与信息交流的空间应当得到保护,这对社会的整体好处一定会大于风险。他们在上述大框架下发布的个性化信息,即使引发网上的一定关注和非议,也应当在机构内部得到包容,不能只要遭到非议,引起舆情,没错也是错,也不能因为有些人骂了机构,就迁怒于把这些骂“引过来”的人。

当然了,如果机构和相关人员都存在严重问题,被互联网揪住了,那完全是另一回事。

无论如何,现在各种有身份标识的群体不愿意在网上发声了,这决非好事。在宪法秩序下推动社会宽松,这方面是一个有抓手也值得去改变的线索之一。我们的社会应当丰富多彩,社交媒体应是全体民众交流信息的平台。如果一些群体退出了,或者严重消极了,只剩下另一些群体在其中活跃表达,那样的情况一定不会太好,会导致新问题的出现。

作者

-

胡锡进为《人民日报》麾下《环球时报》前主编。