专访《在中国的美国人》和《到美国的中国人》作者:民间交流并没有止步

- 采访

- 米兰达(Miranda Wilson)

- 23/08/2025

- 0

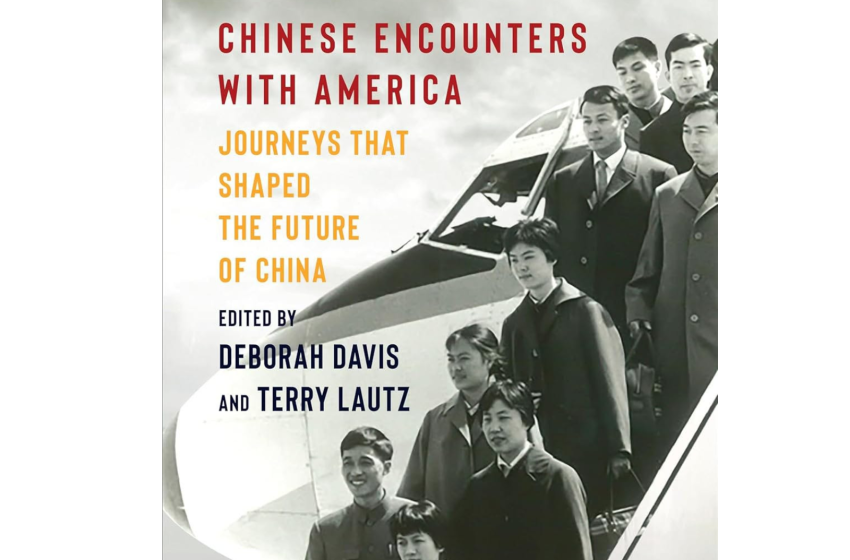

2024年12月,我有幸采访了劳泰瑞(Terry Lautz),主题是他的新书《在中国的美国人》(Americans in China, 2022)。该书讲述了13位曾在中国生活的美国人的经历。六个月后,我采访了劳泰瑞和戴慧思(Deborah Davis),讨论他们的新作《去美国的中国人》(Chinese Encounters with America)。这本书和上一本正好相反:聚焦那些曾在美国生活的有影响力的中国人。该书由劳茨与戴维斯共同主编,收录了12篇关于中国人在美国的传记文章,作者多为中国研究领域的重要学者,其中包括戴维斯本人。戴维斯撰写的章节介绍了中国物理学家谢希德的生平,在此次访谈中她也分享了许多细节。书中由劳茨撰写的导言与结语则起到了画龙点睛的作用,我们在访谈中也有所涉及。

《在美国的中国人》与《在中国的美国人》一样,提醒我们两国的“交流并未停止”,正如劳茨所强调的那样。人与人之间的联系始终是中美关系的重要组成部分,而书中所描绘的人物故事也凸显了两国之间可能存在的共同价值、友谊与合作。

8月28日,在旧金山公共图书馆中国中心的协办下,卡特中心(The Carter Center)的中国项目将举办一次新书分享会,邀请劳泰瑞及该书的作者刘美远(Melinda Liu)和赵文词(Richard Madsen)进行对话。更多活动信息可在此处查看。

劳泰瑞现为约翰·霍普金斯大学高级国际问题研究院(SAIS)研究员。此前,他在亨利·卢斯基金会(Luce Foundation)担任副总裁兼秘书,退休后在雪城大学(Syracuse University)任教并担任东亚项目主任。他曾任哈佛燕京学社、岭南基金会和耶鲁中国协会的理事会主席,毕业于哈佛学院和斯坦福大学。

戴慧思自1978年起在耶鲁大学社会学系任教,曾获美国国家科学院、美国国立老龄研究所、卢斯基金会、圣殿顿基金会、福特基金会和美国学术团体联合会(ACLS)等机构的资助。2016年以来,她一直担任复旦大学特聘访问教授,同时在清华大学苏世民书院任教。她还担任《The China Quarterly》和《The China Review》编委,并是耶鲁中国协会的理事。

米兰达·威尔逊(Miranda Wilson): 首先,能否请您简要介绍一下《在美国的中国人》?两本书的主题是什么?书的结构是怎样的?

劳泰瑞(Terry Lautz): 书中有十二位来自不同背景的中国人,他们来到美国,之后又返回中国。他们涉及外交、商业、教育、科学、体育、文化和公民社会。他们不是游客,而是真正深入美国文化与社会,从自己的专业角度去理解美国。

核心问题是:这些经历在他们回到中国后产生了怎样的影响?对他们个人、所在的机构、专业领域以及中美关系又意味着什么?他们在中国快速变革的时期如何吸收新的思维方式?我们主要关注的是1979年中美建交正常化之后到现在的历史。我们希望这些故事能展现与中国交流的益处。同时,美国人也需要理解中国的视角,而不仅仅是官方政策声明。

戴慧思: 在书名中,我们以“经历/相遇(encounters)”为核心词,是为了凸显交流、互动与纠缠的重要性,而不是隔绝、疏远或敌意。强调“经历/相遇”也使这些个人的亲身经历成为该书叙事的中心。

威尔逊: 《在美国的中国人》可以说是《在中国的美国人》的续篇。比较这两本书时,你们发现了什么不同或相似之处?

劳泰瑞: 差异非常明显。双方在认知、动机和假设上差距极大。长期以来,美国人对中国抱有理想主义,想把中国改造成民主国家、资本主义国家或基督教国家。而中国人则务实得多。这是由历史决定的:他们必须现实地考虑如何从战争、贫困、外来入侵和自然灾害中恢复。我们在书中说,中国把美国当作实现现代化的“引力弹弓”,就像航天器借助其他星球的引力来加速一样。美国就是那颗“星球”,而教育是中国最主要的利用方式。因此,中美目标和诉求之间存在巨大的不匹配。

戴慧思: 我们同样强调个人的轨迹。在个体层面,每个人都有属于自己的追求,这与国家领导人的目标是有区别的。

威尔逊: 在导言中,你们写道:“这些章节所描绘的思想交流展示了在中美关系不断起伏中共同利益与共同目标的价值。”您能举一些例子吗?

戴慧思: 作为社会学家,我不太愿意从国家层面去泛化价值观。但在个人层面,中美社会都十分重视家庭安全,这是把我们联系在一起的重要纽带。其次是终身友谊。中美社会都认为友谊重要,并且基于友谊可以为国家和个人做很多事。第三是团队合作。尽管其他社会也重视团队,但对大多数中国人和美国人来说,团队合作是共同价值。

我还观察到两国都强调自立与个人自主。人们常说中国是集体主义,美国是个人主义,但这种对比并不成立。我们一次次发现,中国父母和美国父母一样,非常重视孩子的自尊和独立人格。

劳泰瑞: 这些“共同利益与共同目标”建立在双语和跨文化能力的基础上。冀朝铸和洪晃就是两个典型案例(分别由查尔斯·海福德和刘敏兰撰写)。他们很小就被送到美国,深入了解美国文化,最终都成为中美之间的重要桥梁。冀朝铸后来成为外交官,曾担任周恩来、毛泽东、尼克松和基辛格的翻译。洪晃则成为企业家和极具影响力的社交媒体人物。

威尔逊: 书中也谈到教育交流的重要性,尤其是中国学生赴美留学以推动国家现代化。特朗普政府前不久一度宣布将取消中国留学生签证,但很快又改口说“我们很欢迎中国学生”。这种反复无常的政策会带来什么后果?

劳泰瑞: 学生签证的不确定性已经对两国产生了损害。如果这是一种谈判策略,那很不幸,因为伤害已经造成。中国学生因此产生了巨大的恐惧与焦虑。

美国依靠“软实力”建立影响力的成功正因“美国优先”政策而被侵蚀。这些政策推动美国走向孤立。讽刺的是,美国越是限制中国、对半导体和其他技术实施制裁,中国就越有动力实现自立。我们已经在人工智能等领域看到了快速的进展。

戴慧思: 还要提到的是,太平洋两岸都有一些人支持减少中国学生赴美人数。在美国,一些支持现任总统关税和移民政策的人倾向于减少外国学生。在中国,也有一些极端民族主义者认为“人才外流”和“文化污染”是严重问题。但与此同时,美国仍有二十多万中国学生在读,他们感到不安、困惑、愤怒,许多人觉得被“搁浅”了。

威尔逊: 中国人在美国生活会遇到哪些挑战?

戴慧思: 首先是语言。比如谢希德(第2章),被誉为“中国半导体之母”,她在中国就读过英文学校,但在史密斯学院的一年让她的英语大幅提高。

第二是社交孤立,尤其是缺少家人或朋友的陪伴。任何人移居异国都会有这种失落感。虽然书中人物最终都交到了朋友或导师,但几乎都曾感受到缺少家庭支持的痛苦。

第三,对许多人来说,除了实现个人职业目标,他们还肩负着实现国家梦想的义务。

劳泰瑞: 是的,他们不仅要面对个人期待,还要承受来自家人、朋友和领导的期望,这是巨大的压力。

另一大挑战是种族主义和反华、反亚裔仇恨。新冠疫情期间尤为明显,但这在美国有着悠久历史。不过,美国也有欢迎中国学生的传统,即便在排华的年代仍如此。

我还要补充一点,双方都受到政治宣传和刻板印象的影响。冷战时期尤其如此。早期章节中的人物在成长过程中听到的都是关于“美国帝国主义”和“美军”的负面故事。但他们在亲身接触美国人之后,观念发生了彻底改变。

正因如此,我们决定纳入两章关于“美国观察者”的故事。资中筠与王缉思(由史蒂夫·莱文和兰普顿撰写)都从单一的马克思主义视角转向更细致地理解美国的内政与外交。这对美国人来说是很有启发的。

威尔逊: 《在美国的中国人》把故事分为三个世代。能谈谈不同世代的主题,并举个例子吗?

劳泰瑞: 第一代人主要受爱国主义驱动,渴望让中国更强大——他们关注的是如何借鉴西方成功的关键。第二代人着重于文革浩劫后的重建。第三代人则更多出于追求个人发展和中国的繁荣。他们依然有民族情感,但更重视能否把技能应用于一个日益富裕的中国。随着时间推移,赴美原因发生了巨大转变。

戴慧思: 在书的第一部分,我们描写的是1949年前出生的人,他们成长于中美作为二战盟友的年代。这些人多为受过教育的精英。例如我与理查德·马德森合写的谢希德,她1921年出生于中国南方一个开明的家庭,家族几代人都有赴美留学经历。战乱让她辗转多地,直到二战结束,她才得以赴美,并于1951年获麻省理工学院博士学位。但此时中美已交恶,美国政策阻止理工科学生回国。她通过一个政策漏洞绕过了限制——美国政府允许她去英国结婚并从那里返回中国。1952年她回到中国,凭借MIT博士学位很快走上学术高峰,直到文革期间被下放扫厕所。1974年后,她被平反,重返复旦大学,1983年出任校长,1984年还曾接待里根总统访华。

劳泰瑞: 值得注意的是,像谢希德这样的第一代人在赴美前,就已深受美国教育和价值观的影响。她从小学就读于燕京大学附属小学,之后进入北京的汇文中学、武汉的圣希尔达学校以及长沙的复兴学校。这些传教士创办的学校虽小,但影响深远。

威尔逊: 第七章(作者苏珊·布朗奈尔)写的是著名排球运动员郎平。体育一直是中美关系的重要纽带,比如乒乓外交。体育如何能把两国联系起来?运动员在民间交流中能发挥什么作用?

戴慧思: 郎平是位令人敬佩的运动员,我1981年在武汉第一次在电视上看到她。她在我心中占据重要位置。

如果从中美关系的角度谈体育,奥运会是最关键的舞台。郎平不仅作为运动员取得辉煌成绩,还先后执教中美两国国家队,带领她们赢得金牌和银牌,这让中国公众曾质疑她是“爱国者”还是“叛徒”。她的故事非常独特,但也揭示了体育在促进交流中的作用。

但体育的作用随着时代变化。例如1972年乒乓球队访美(书的封面即为这一场景)、1984年中国获得首枚集体项目奥运金牌,都具有强烈的政治意义。而在当下,体育的商业化使部分中国运动员成为千万富翁,他们与美国同行一样,更像是全球化的自由球员。

劳泰瑞: 体育确实为两国提供了共同语言。音乐(由谢力拉·梅尔文与蔡金东撰写)和舞蹈(由魏艾米撰写)也有类似作用,政治色彩更淡。乒乓外交开启了现代中美关系,当时中国远远强于美国。那时的口号是“友谊第一,比赛第二”。不过很快,赢得比赛与奖牌也成为国家荣誉的重要来源。对中国而言,体育成绩象征着现代化与被世界接纳,是全球化叙事的重要组成部分。

戴慧思: 无论中美政府在地缘政治上如何博弈,运动员的职业轨迹都可能超越国界。郎平在欧洲、美国和中国的经历显示,即便在官方关系紧张时,体育仍能提供人际交流的契机。顶尖运动员和他们的粉丝都渴望与真正的对手切磋。

威尔逊: 最后一章的标题是“美国的悖论”。这是什么意思呢?这本书对“美国梦”的神话或现实有什么启示?

劳泰瑞: 美国充满了极端对立:财富与贫困、平等与种族歧视、安全与枪支暴力——不胜枚举。美国的个人主义令人向往、解放人心,但也可能令人疏离。如今“美国优先”的孤立主义无疑让许多人心中的“美国梦”黯然失色。

中国人来美国,再把所学带回中国,并不是简单的“复制粘贴”,正如伊丽莎白·纳普所写美国优先” 的孤立主义无疑使许多人心中的的美国的经验重新整合、转化为适合中国的做法。我相信这种学习与理解的过程不会消失,它会持续下去。

一些美国人认为,与中国的接触是个巨大的错误,现在应该停止交流。我不同意这个观点,因为两国关系远不止国家安全层面。个人之间的外交与人民之间的人际关系会超越当前的政治问题,正如过去一样。在冷战之后,曾有过美国经历的中国人对重建关系起到了关键作用。未来,那些理解美国的新一代中国人也将在维系两国关系中扮演重要角色。

最后我要强调:(中美人间)交流并没有止步。

作者

-

米兰达 (Miranda Wilson)是中美印象英文版执行主编,范德堡大学法学院(Vanderbilt Law School)学生。