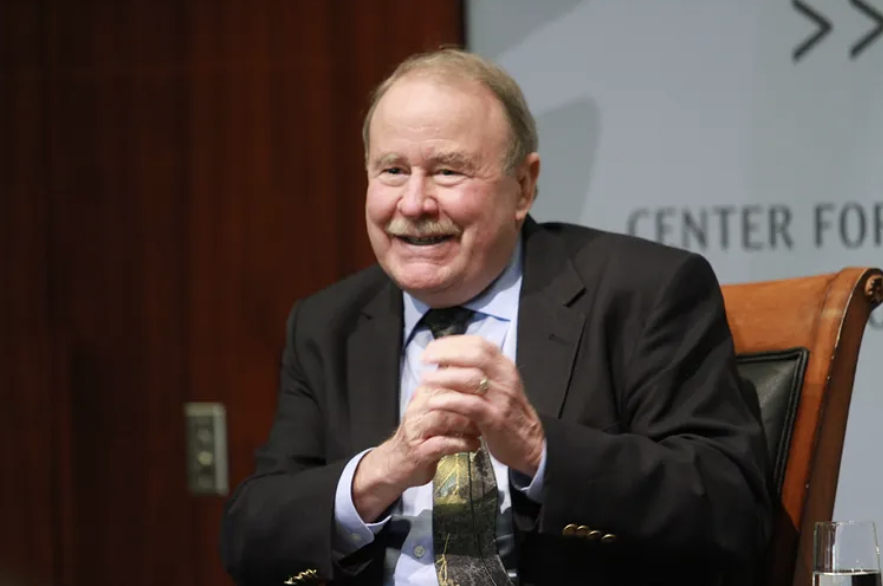

纪念美国知华派泰斗——波士顿大学中国问题专家傅士卓(Joseph Fewsmith)

- 分析

- ZHANG Juan

- 08/11/2025

- 0

又一位懂得中国,熟悉中国,愿意了解中国的美国中国问题泰斗去世了。这一次,是波士顿大学资深政治学教授、中国问题专家傅士卓(Joseph Fewsmith)先生。

之前,在2019年和2020年哈佛大学另外两位中国问题泰斗马若德(Roderick MacFarquhar)教授和傅高义教授(Ezra F. Vogel)分别于2019年和2020年去世。他们三位学者,都生活在波士顿地区,都深究中国政治,被人誉为“三驾马车”。

无不例外,傅士卓教授的去世在微信圈里引发了很多学者和关心中美关系问题的人的深切缅怀,认为他的去世是美国中国问题学界的一个重大损失。之所以这样说,是因为没有几位年轻一代的中国问题专家像傅士卓一样对他们所研究的国家——中国——有如此复杂的爱。

说“复杂”是因为有时“恨铁不成钢”。他们一方面理解中国五千年的深厚历史,一方面也希望中国在国家治理方面能够更进一步,造福于民。他们一方面看到中国改革开放以来在经济上所取得的巨大成就,以及人们生活所发生的翻天覆地的变化,一方面他们也看到中国在经济发展和社会生活方面各种“制约”因素。他们理解中国的独特性。也许最令人感动的是,他们是一群真正对中国的历史和文化不仅很了解也很尊重的学者。

因为对中国看的深,看的广,因此,他们不会一味赞扬中国,也不会一味地批评中国。他们,是一群可以客观评估中国的学者。傅士卓就是这样一位德高望重的中国学泰斗。

专门研究美国的中国问题专家的加州大学政治学教授大卫·麦考特说,像傅士卓这样老一代主张接触政策的专家,一般都是见证中国成长的一群专家。他们在 20 世纪 70 、80年代甚至90年代去过中国。中国对于他们来说,是一个“充满异国情调”的地方,这让他们对中国产生了“敬畏感”,或者“对这个国家有一点惊奇或者浪漫的感觉,但同时,他们对中国所发生的巨大变化而感慨万千”。因此,“他们看到了通过接触而发生的巨大变化”。他们许多人“将自己的事业建立在与中国接触的基础上,努力促进民间交流,努力在中国问题研究的领域建立自己的生活、事业和友谊。”

麦考特的这段话基本完美的概况了傅士卓这样老一代中国问题专家的个人和职业轨迹。他在1970年代末或1980年代初开始深入接触和研究中国,主要关注改革开放后的中国。在三十四年的学术生涯中,他最出彩的成就是研究中国的精英政治、改革进程以及制度变迁。在2021年出版的《重思中国政治》(Rethinking Chinese Politics )一书中,他不同意有学者主张的中国高层政治权力交接已经高度制度化的观点。在2013年出版的《中国政治改革的逻辑与局限》(The Logic and Limits of Political Reform in China)一书中,他分析中国在不进行根本结构性改革的前提下,政治体制所能达到的最大限度。在1994年出版的《中国改革的两难:政治冲突与经济争论》(The Dilemmas of Reform in China: Political Conflict and Economic Debate )中,他深入探讨了中国改革开放初期的政治和经济困境。

傅士卓在一次和中国学者的交谈中说到,“有没有一个合理的制度化安排是十分重要的。从任何层面看,建立合理的制度都是国家管理的核心。”但他同时也不是制度至上主义者,认为制度是解决一切社会问题的妙方。他说:“我并不是在说制度化就一定多好,我们可以看到美国政治的制度化在一定程度上导致了一种僵局,甚至是福山说的那种‘政治衰朽’。在社会科学的领域,研究任何东西都不应该陷入对某个方面的崇拜,我建议你们关注‘制度化’这个视角,但不支持‘制度决定论’。“

在他七本学术巨著中,傅士卓对在中国政治的深入分析以及对历史细节的考察,为美国的中国问题领域了解中国提供了持续并且宝贵的见解。在中美关系方面,他深知“接触”的重要性,强调中美两国经济和文化上的融合。他理解中国“百年屈辱历史”对其外交政策的影响,理解中国不愿意成为西方附庸品的感受,但他也看到这样的强烈愿望也导致了对华强硬政策在美国始终有市场。他曾建议,美国在建立对华威慑时要保持谨慎,因为美国认为的“威慑”对中国来说可能是一种“挑衅”,尤其是在台湾问题上。他还强调,台湾若宣称“法理独立”,将是对中国的挑衅。他支持在两国关系紧张时,加强艺术、学术、体育等领域的文化交流,认为文化纽带应该超越政府间的政治争论。他对当前中美关系中的结构性紧张和可能带来的疏远甚至脱钩深表忧虑。

除了做研究之外,傅士卓“把更多的心思花在了教书育人上,也为他的学生的成功感到欣喜、骄傲。”他的得意门生、曾经的博士生、现在活跃在中美关系领域的新生代专家孙太一在他的纪念文章中回忆了傅士卓这些年对他的教导。“太多对傅老师的记忆交织在一起,但好像只有美好。他对生活的乐观,给身边人投射的美好,让我在想到他时很难真的陷入悲痛不能自拔,因为我知道,他面对这个世界的一切困难和意外,都会是积极且富有正面的感染力的,”孙太一写道。

浙江大学政府管理学院教授郎友兴曾经多次接待到中国实地考察和交流的傅士卓。他在悼文中写道,“我认识他多年,他多次来杭州。我曾经陪同他去浙江温州、温岭等地调研。Joe特别关注温岭民主恳谈会,给予充分的肯定,同时指出了问题之所在,足见他对中国了解之深和准。Joe幽默风趣,见面时总是笑眯眯的样子,却己成为我永远的念想。立冬的杭州,冬雨潇潇,深切缅怀这位卓越的中国问题研究专家。”