美国Z世代选民是”墙头草”?

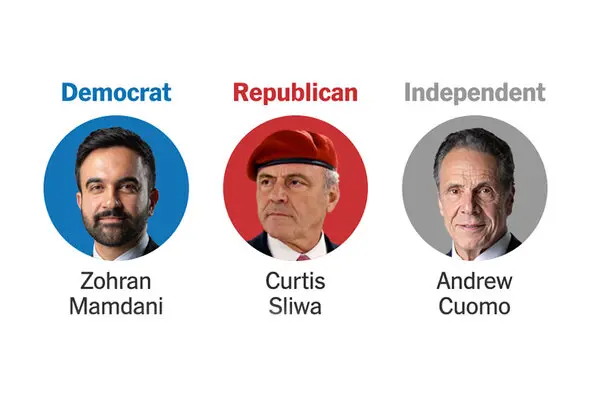

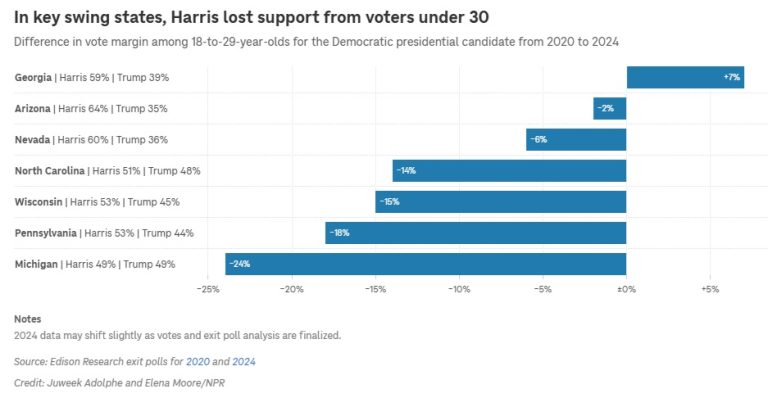

编者按:本文是本站特约撰稿人杨大巍2025年7月26日发表在他的微信公号“印象与逻辑”,原文标题为“他们可以选川普,也可以推马克思主义者——Z世代的信仰真空、制度断裂与保守主义的新契约”。杨大巍的观点是,以往被民主党视为票仓的Z世代选民在2024年大量流失进入共和党候选人行列是因为他们感到特朗普和共和党更关心他们的光荣与梦想,生活与事业。但是,他们投谁的票并非一成不变。他们中间不少人2024年11月投了特朗普的票,但在2025年6月的纽约市长民主党候选人预选中,他们又是让马姆达尼(Zohran Mamdani)成为该党候选人的投票中坚。研究美国青年选民政治倾向的布斯(Ruby Belle Booth)在谈到马姆达尼的胜选时说,“与许多年长选民一样,在过去几个选举周期中,(美国)年轻人最关心的议题一直是生活成本和通货膨胀。这种经济焦虑促使年轻人在2024年总统大选中,比起2020年,转向右翼投票。与特朗普总统一样,马姆达尼将经济问题置于竞选的核心。他不仅为年轻人展现了一张新面孔,还提供了一个与年轻人最关心的问题直接相关的平台。探讨年轻人关心的问题,并提出一个令人信服的愿景,让他们投票支持,而不仅仅是选择一个让他们投票反对的候选人,这可能是吸引年轻人的关键。”以下图表显示,与2020年大选相比。在2024年的总统选举中,除了佐治亚州,特朗普在其他所有战场州都获得更多俄年轻选民的支持。

2024年美国大选,是一次历史性的转折。唐纳德·特朗普以压倒性优势重返白宫,不仅在传统保守州大获全胜,更在多个曾由民主党主导的摇摆州实现惊人突破。

而在所有选民群体中,最出人意料、也最值得深思的,是Z世代的投票行为:这一代原本被认为天然偏左、拥抱进步主义的年轻人,却在2024年成为推动特朗普胜选的关键力量之一。

Generation Z 是谁?

Z世代(Generation Z),通常指1997年至2012年间出生的人群。他们自小生活在智能手机、社交媒体、全球化资讯与政治极化的环境中。这一代人出生于美国科技爆发期,但成年后却遭遇金融危机、疫情封锁、通胀失控与社会撕裂。他们对制度缺乏信任,对未来充满不确定,是“网络原住民”,也是“失去庇护的一代”。

查理·柯克(Charlie Kirk)在选后总结道:“这些年轻人之所以选择特朗普,不是因为他完美,而是因为他代表了一种突破旧秩序的可能性。”他更指出:“Z世代在意识形态上并不稳定。他们这次可能投给共和党,两年后,也可能支持一位马克思主义者。最终,如果他们无法通过传统方式获得繁荣,他们就会试图通过投票让自己繁荣起来,而许多煽动家会承诺,只需剥夺那些比他们富裕的人的财富,就能轻松实现这一点。”

这不仅是对美国政治的一次深刻提醒,更揭示出一个全球性的世代困境:一个在制度崩解与价值漂流中长大的青年群体,如何在绝望中寻找归属,在愤怒中寻求重建。

结构性困境

Z世代不是不肯努力的一代,而是在结构性劣势中挣扎的一代。他们背负高学费与学生贷款,面临高房价和看不见的未来。他们使用“先买后付”来支付食品与演唱会票价,并非出于挥霍,而是因为这是维持“正常生活”的唯一方式。

1980年代的年轻人毕业三年就能买房,而今天的Z世代,到35岁仍难以攒够首付。当代制度将他们困于租房、债务与不稳定就业的旋涡,使他们的梦想变得荒诞可笑。他们是这个富裕国家中最无产的群体,是一个“失语者联盟”。

文化漂流

除了经济困境,Z世代更面临精神与文化的漂泊。他们对家庭的认同被削弱,对宗教信仰被摧毁,对国家归属被标签化。从小被灌输“世界主义”、身份政治与对传统价值的解构,他们习惯以怀疑的眼光看待一切,却找不到一个可以安放灵魂的精神坐标。

柯克指出,他们“对机构的信任已经崩塌”,不仅是不信任学校、政府、媒体,更是一种文化孤立感。他们生活在一个“自由却冷漠,开放却无根”的世界中,不再相信父母那一代所追求的“美国梦”,也无法真正认同进步派描绘的“乌托邦未来”。

这种文化漂流,本质上是对信仰真空的反应。西方文明的核心从来不只是理性与宪政制度,更是一条贯穿千年、支撑艺术与尊严、构筑社会契约的精神主轴——基督教信仰。

信仰的坍塌

当Z世代面对一个去宗教化、去家庭化、去国家化的世界,他们所失去的不仅是物质保障,更是一种关于“我从哪里来、我属于何处、我为何存在”的根本意义。

西方最伟大的绘画与建筑、最深刻的哲学与音乐、最庄严的政治与法律,无不植根于基督信仰。从托马斯·阿奎那到约翰·洛克,从《马太受难曲》到圣母院,从自由的灵魂到良知的声音,西方文明的荣光源于那份超越人间的神圣联系。

正如埃德蒙·伯克所言:“人类的理性并不足以凭空建构社会,它需要传统的积淀与宗教的光芒。”而托克维尔也曾指出:“在美国,每当你追溯一项制度的根源,最终总会发现它指向宗教。”

如今,Z世代多数在无神的语境中长大。他们所接触的是碎片化的短视频、虚无主义的网络文化与相对主义的教育体系。在灵魂最渴望确立与依托之时,他们却只听到:“每个人有自己的真理”、“一切都是建构的幻象”。

这是一种文明性的贫困,也是一种灵魂深处的无家可归。

共和党的机遇

2024年的胜利,不是共和党的终点,而是一场历史性的召唤。Z世代的转向代表着一种重建的渴望——不是为了回到过去,而是为了重新找回“属于我的社会”。

这场选举表明:年轻人并非天生倾向左派,他们只是过去十年里找不到一个真正能代表他们利益与精神归属的右派。如果共和党能够直面他们的困境,并真诚回应其诉求,那么2028年将不仅是一次续任选举,更是一场文明方向的确认。

共和党必须抓住 Z 世代的机遇,否则可能会失去整整一代人。

全球的世代焦虑

这场代际之争并非美国独有。在欧洲、日本、韩国,类似的青年失望感广泛存在。他们面临高房价、低生育、就业困难与文化空洞,不再相信宏大叙事与传统机构,也无法真正拥抱数字泡沫中的虚拟自由。他们活在一个没有战争、却充满焦虑的时代。

某种意义上,Z世代正在经历一场“低烈度的全球青年革命”。他们不再冲上街头,而是走向投票站,用选票改写命运。他们渴望被看见、被理解、被承诺。他们用投票对抗被遗弃,用政治投射文化焦虑。

这正是特朗普在2024年得以重塑民意版图的深层力量。

华人家庭与Z世代的“平行现实”

在美国的华人社区,这种Z世代的文化断裂同样显而易见。有些父母已经难以理解,自己的孩子究竟活在怎样的世界里。

我有一位医生朋友,事业有成,住在郊区一栋漂亮的独立屋中。但他的Z世代孩子,不仅不愿工作,甚至反过来批判父母的“生活方式”。在他看来,医生不该拥有如此大的房子,因为那代表着对不平等制度的妥协。这种“反向道德优越感”,体现的不仅是代际价值的崩裂,更是一种对现实社会正当性的否定。

另一个年轻人则令人震撼。他也是Z世代,却是Web3.0世界的先行者之一,在加密货币、去中心化金融与虚拟空间中建立起一个完整的“平行社会”。他对历史、政治与意识形态的理解令人惊讶,甚至公开提出:“既然我们夺得了经济基础,为什么不去夺取上层建筑?”,这是马克思主义语汇在数字时代的延续。

他创建了自己的虚拟社区、货币系统与交易平台,聚集了大量年轻追随者。他们在现实社会中无力建构归属,却在虚拟世界中找到了身份、结构与“主权”。对他们而言,真实世界的制度是令人厌恶的,而虚拟世界的建构才值得向往。

这不是科幻小说的设定,而是活生生的代际现实。在精神荒漠与制度断裂之间,Z世代正以自己的方式搭建另一个世界,而大多数家长对此一无所知。

共和党的使命

若要真正抓住这一转机,共和党必须完成三项转型:

政策层面:解决住房压力、教育债务与基层就业困境,让Z世代重新拥有“稳定人生”的可能性;

文化层面:提供真正能安身立命的价值观,重建家庭、社群与共同体意识,让年轻人不仅能生存,更能“归属”;

信仰层面:重新唤醒那条连接人与神、人与人、人与历史的精神轴线——恢复对真理、责任、牺牲与永恒的尊重,让年轻人找到灵魂的定位与人生的尊严。

这将是保守主义的新使命,不是守住昨日的形式,而是让传统在当代表达中重新获得生命力,让文明的根系继续滋养未来的世代。

未来寄语

Z世代并非冷漠无情,他们只是太久未被真正理解,也太久没有真正归属。

他们不是否认国家,而是尚未遇见一个值得信任的国家;不是抗拒家庭,而是未曾真正体验稳定与温暖;不是拒绝信仰,而是早已对伪善与空洞的教条免疫。

这不仅是一个世代的困境,更是西方文明传承力的危机。

一个无法将意义、尊严与归属传递给年轻人的社会,终将失去未来的可能。

未来不会自动发生。它需要制度的重建、文化的更新,也需要有人承担起沉重的传递工作。

正如林肯所说,“最值得忧虑的,不是我们的敌意,而是我们的冷漠。”