中华人民共和国香港特别行政区廿八载:”一国”扎根,”两制”花开

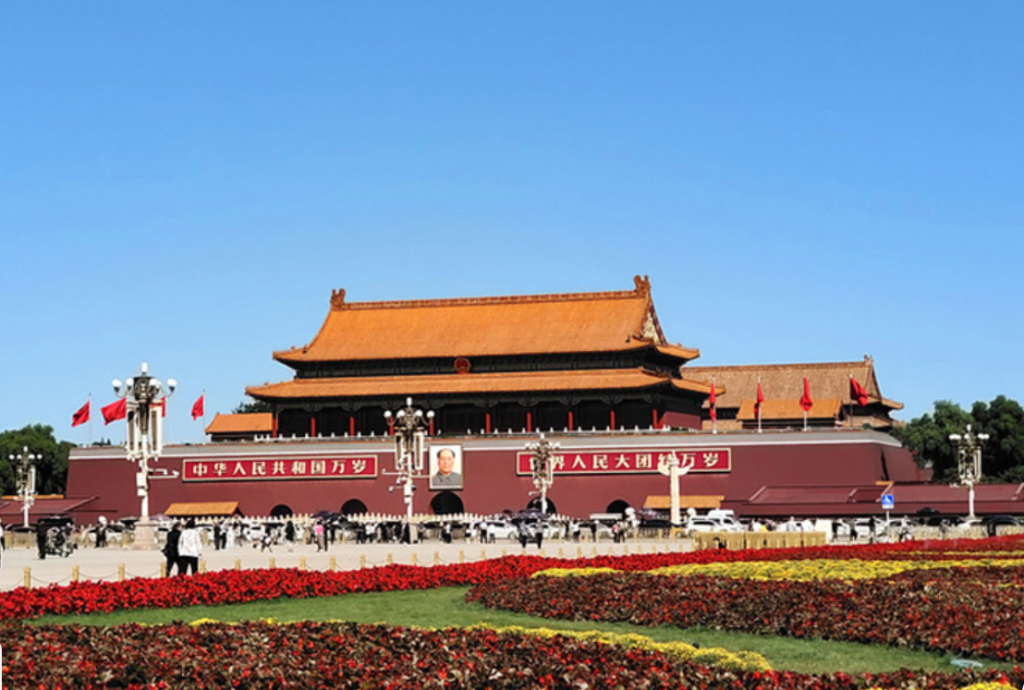

1997年7月1日零时,香港会议展览中心新翼,伴随着雄壮的中华人民共和国国歌,五星红旗和紫荆花区旗冉冉升起。那一刻,香港结束了156年的殖民历史,开启了”一国两制”的新纪元。转眼间,香港特别行政区已走过28个春秋。站在这个时间节点回望,香港的故事既是一部惊心动魄的转型史诗,也是一曲动人心弦的复兴乐章。

回归之初的香港,曾弥漫着疑虑与不安。一些西方媒体预言”香港已死”,国际投机资本虎视眈眈。然而,中央政府的承诺比金坚——”马照跑、舞照跳”不是权宜之计,而是基本国策。亚洲金融风暴来袭时,中央政府坚定支持香港捍卫联系汇率制度;SARS肆虐时,内地与香港医护并肩作战;每当香港遇到困难,祖国永远是坚强的后盾。这种支持不是简单的”输血”,而是尊重香港高度自治前提下的”赋能”。正如中环金融精英们不得不承认的事实:香港国际金融中心地位的巩固,离不开内地经济的强劲支撑。

28年来,”一国”原则在香港社会深深扎根。从基本法第二十三条立法到国安法的颁布实施,香港维护国家安全的制度体系日益完善。那些妄图在香港搞”颜色革命”的势力被依法惩治,街头暴力成为过去时。更具深远意义的是,国民教育逐步加强,国家意识不断升华。如今,香港青少年不仅熟悉狮子山下的奋斗故事,也能流畅讲述大湾区的创新传奇;不仅以粤语、英语为傲,也以普通话为荣;不仅关心本地事务,也心系国家发展。这种认同感的转变,正是”一国”根基稳固的最生动体现。

与此同时,”两制”的奇葩在香港绽放得更加绚烂。普通法体系继续运作,司法独立备受尊重;新闻出版自由得到保障,文化艺术多元发展;营商环境全球领先,连续多年在”世界最自由经济体”评选中名列前茅。更令人振奋的是,香港的”两制”优势正与内地市场深度融合。前海、河套等创新合作区打破制度壁垒,粤港澳大湾区建设促进要素便捷流动,”北部都会区”规划开启发展新空间。香港交易所推行”同股不同权”改革,吸引大批新经济企业上市;香港科学家参与国家航天任务,香港学子加入国家极地考察。这些突破证明,”两制”非但没有削弱,反而在服务国家战略中实现了价值升华。

今天的香港,已站在新的历史起点。由乱到治的局面持续巩固,由治及兴的动能不断积聚。新一届特区政府务实有为,抓住国家”十四五”规划机遇,全力发展创新科技、文化艺术等新兴领域。香港故宫文化博物馆、M+视觉文化博物馆等文化地标相继落成,见证着香港从”文化沙漠”到”中外文化艺术交流中心”的华丽转身。当香港青少年在国家支持下实现航天梦,当香港长者在内地医保政策中享受实惠,当香港创客在大湾区找到广阔舞台,”一国两制”的优越性便不再是抽象概念,而是可感可知的现实福祉。

站在回归28周年的门槛上眺望未来,香港的前景从未如此光明。作为国家”国内国际双循环”的战略节点,香港既能助力内地企业”走出去”,也能吸引全球资源”引进来”;作为中西文化交流的桥梁,香港既能传播中华优秀传统文化,也能促进世界文明互鉴。只要坚持”爱国者治港”原则,确保”一国”底线牢不可破,”两制”活力必将更加充沛。

香江廿八载,风华正茂时。香港同胞与内地人民一样,都是中国梦的追梦者、圆梦人。在中华民族伟大复兴的壮阔征程中,香港必将绽放更加夺目的光彩,书写更加精彩的篇章。让我们共同期待:当”一国”根基愈加深厚,”两制”之花必将香满寰宇。

(作者是美中公共事务协会会长,同时担任美国外交政策协会荣誉学者,中美交流基金会特邀顾问,全球化智库常务理事,及四川大学国际关系学院客座教授。他长期深入研究和分析中美两国的历史,政治,体制,与政策。本文为作者本人观点,不代表网站观点。)

作者

-

作者为《中美印象》特约撰稿人。目前是美中公共事务协会会长,同时担任美国外交政策协会荣誉学者,中美交流基金会特邀顾问,中国与全球化智库常务理事,及四川大学国际关系学院的客座教授。