麦考特(David McCourt):特朗普2.0让美国的中国问题专家“重组”

- 分析

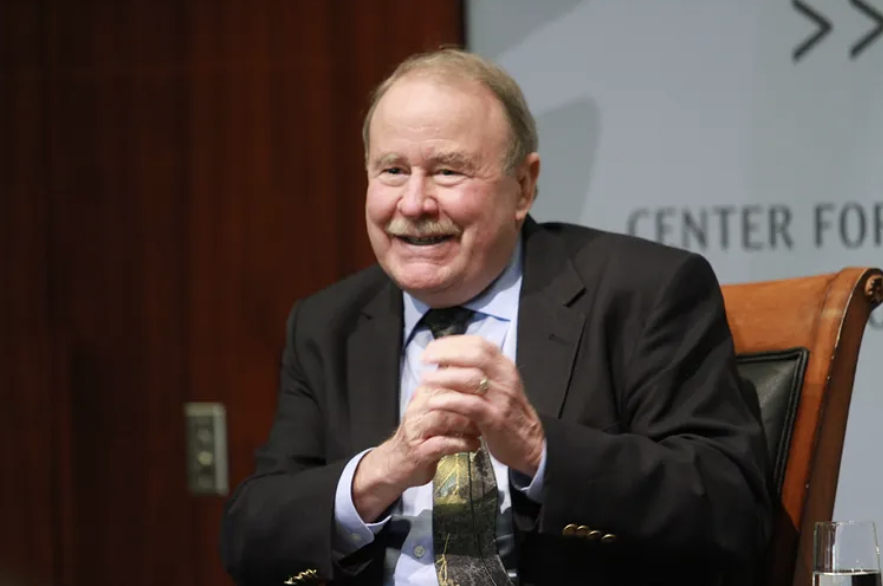

- David M. McCourt

- 12/11/2025

- 0

上个月,特朗普与习近平在韩国的“外交握手言欢”——双方宣布缓解美中贸易战、合作遏制芬太尼流入美国——显示出与前两届政府相比,现任政府对华政策出现了明显的软化。这一发展促使我们重新审视美国中国问题专家群体对美中政策走向的看法——这是我和其他学者多年来一直在追踪的趋势。芝加哥全球事务委员会最近的一项调查显示,大多数公众支持特朗普此次亚洲之行所体现的这种合作性政策。毫不意外的是,美国的中国观察者们态度更加审慎,他们努力“揣摩”这届政府的意图——毕竟,表面上看,特朗普的立场常常在短时间内大幅摇摆。最根本地是,美国中国问题专家对当前政策的立场,极大程度上取决于他们“所处的位置”——也就是他们在中国问题研究社群中的角色和身份。

在特朗普2.0时期,最大的不同在于特朗普本人如今扮演了更强的主导角色。结果是,一批“奇特的新盟友”浮出水面。一些倾向“接触派”(Engagement)的专家赞赏特朗普愿意与北京做交易,与那些支持特朗普、坚信总统对华政策并未“软化”的强硬派观察者找到了共同点。作为例证,他们指出特朗普对美国在东亚地区军事存在的支持——这一点往往被媒体忽视——以及他继续强调美国对华开放所带来的负面影响,并批评那些曾推动开放政策的人。

相较之下,另一部分亲“接触派”的特朗普批评者则语气更为忧虑,听起来更像是“竞争派”。正如前拜登政府官员米拉·拉普-胡珀(Mira Rapp-Hooper)所言,世界两大强权间的结构性竞争与对抗将“压过”特朗普个人意愿的作用——即便他想重启接触政策也无济于事。

我对拉普-胡珀过分强调结构因素持保留态度。如今,除了党派立场和对华观念继续分化专家群体之外,特朗普本人及其背后的“让美国再次伟大”(MAGA)运动,也构成了新的、更重要的分界线。尽管如此,有一点似乎十分明确:几乎没有人认为“接触”这一范式会“起死回生”,或者华盛顿将结束近十年来对北京的“战略竞争”政策。主导立场依旧是“竞争”:即认为美国与中国正陷入一场注定持续数十年的斗争,以塑造国际秩序的规则。

“美中竞争”是政府政策——无论经济、外交还是军事——以及国会活动和评论界(无论政府内外)所依循的核心叙事。那些批评特朗普“对华太软”、称其政策“削弱美国筹码”、“给习近平太多好处”、甚至认为“鹰派时代已结束”的声音,本身就恰恰证明了“竞争”框架的主导地位,而不是对其的否定。同样,民主党阵营中倾向“战略竞争”的人士——如拜登时期的任命官员杜如松(Rush Doshi)与坎贝尔(Kurt Campbell)——所发出的警告,也体现了相似的逻辑:他们担忧特朗普对美国盟友的重视不够。然而,撇开党派差异及其细微差别不论,结论基本一致:旧式的“接触”政策已不再是选项——而且在许多人看来,也不应再成为选项。

(本文是麦考特近日为中美印象撰写,旨在提供对特朗普2.0政府下美国的中国问题专家和学者的最新观察。)

以下为中美印象在2023年采访麦考特的文章。

专访麦考特:美国对华接触派、对华竞争派以及他们的政策

Liu Yawei, Zhang Juan

中美建交以来,美国对华政策从接触到战略竞争的转变是影响两国关系的重大政策性转变。许多中美问题专家从经济、军事、外交等角度对这一重大转变进行了深入分析。

在采访了 134 位中国问题专家后,加州大学社会学家戴维·M·麦考特 (David M. McCourt) 最近发表了一篇广受关注的文章,分析了特朗普政府期间如何实现了从接触政策到战略竞争的转变。

他从社会学的角度出发,研究了支持接触政策的专家如何被主张对中国采取更强硬观点的新一代中国问题专家所取代。中美印象(US-China Perception Monitor)近日采访了麦考特,以下为原文。

大卫·麦考特 (David M. McCourt) 是加州大学戴维斯分校(University of California, Davis)社会学系的副教授。他以英国、美国和欧盟等作为案例研究,研究国家在国际政治中的行为的社会根源。此外,他还对社会学和国际理论感兴趣。

作为一名社会学家,是什么让您对中美关系从接触到战略竞争的重大转变发生兴趣?

麦考特:简单的答案是,我也是一名国际关系学者。我的博士学位研究的是国际关系专业,我在欧洲获得了博士学位。

欧洲研究国际关系的方法更加倾向于社会学和历史学。因此,我是一名欧洲风格的国际关系学者,而在美国,这使我成为一名政治社会学家、历史学家和研究体制方面(institutional)的学者。

在2015-2016年,也就是中美关系发生转变的时候,我当时并没有开始研究这个问题。2015年,蓝普顿 (David Mike Lampton) 在卡特中心发表了一个著名的演讲,他在演讲中称中美关系“正处在一个临界点”。我在 2016 年和 2017 年开始认真关注中美关系,当时正是大选的开始,然后是特朗普政府上台。

您使用社会学方法来研究特朗普政府领导下美国对华政策从接触到战略竞争的巨大转变。您能介绍一下这个观点吗?

麦考特:我认为,美国对华政策的转变表明特朗普政府内处理中国事务的官员在构成上发生了根本性改变,在此基础上,他们开始构建新的中国政策,并在政策层面落实了这些政策。特朗普政府从华盛顿特区以及更广泛的国家安全领域引进了一批中国问题专家,我将这些人称为“战略竞争派” (strategic competitors)。

您能进一步解释一下特朗普政府内部的战略竞争派吗?他们是谁?他们的基本观点是什么?

麦考特:我把特朗普政府内的战略竞争派分为三类。第一类是军事安全背景的人。博明 (Matthew Pottinger) 是其中的关键成员,薛瑞福(Randall Schriver)是另一个代表。他们认为中国主要是一个军事安全的挑战。

第二组战略竞争派从经济的角度将中国视为一个挑战。彼得·纳瓦罗(Peter Navarro)和罗伯特·莱特希泽(Robert Lighthizer)是关键性代表人物。纳瓦罗和莱特希泽不是从华尔街或大型跨国公司的角度来看待中国,而是从那些中小型美国公司以及因离岸外包到中国而生意减少苦苦挣扎的美国人来看待中国。从某些方面来说,他们的主张最接近特朗普本人的观点。我认为特朗普本人是属于这个流派的战略竞争派。

最后一组战略竞争派我称之为新冷战派或真正的对华鹰派(new cold warriors or real China hawks)。斯蒂芬·米勒(Stephen Miller)、史蒂夫·班农(Steve Bannon)和迈克·蓬佩奥(Mike Pompeo)等人都属于这个流派。他们将中国视为对美国自由民主制度的生存威胁。

一旦掌权,这些战略竞争派就开始对之前主张接触政策的接触派关上大门,不再听取他们的意见,转而听取对中国持更为批评观点的人的意见。战略竞争派开始着手重塑对华政策,但直到 2020 年左右,才得以做出更多的政策性改变。

在您的论文中,您从三个方面具体研究了接触政策,您能否分享一下这方面的观点吗?

麦考特:我认为接触政策包括三个组成部分:框架(framing)、学者群(community)和政策(policy)。框架是一个总体上的叙述,即美国和中国可以通过接触的方式相处,通过与北京接触,美国可以将中国纳入基于规则的国际秩序。

第二个组成部分是社区方面,这指的是一群坚信接触政策的人,认为接触是确保美国国家利益的最佳方式。蓝普顿 (David Lampton)、谢淑丽 (Susan Shirk)、李侃如 (Ken Lieberthal) 和米歇尔·奥克森伯格 (Michel Oksenberg) 这些学者都认为美中关系不是零和的关系,而是有正能量的关系。

接触政策的最后一个部分是政策层面,通过经济和战略对话等与中国做一些具体的实际工作。

许多人对特朗普政府突然的对华政策的巨变感到震惊。您刚刚谈到人员上的变更,您能再展开一下,解释一下他们是如何做到如此迅速并强有力的实现了政策性的转变?

麦考特:从奥巴马到特朗普对华政策上的范式更替留下的谜题是,特朗普政府如何引进了一批对中国有不同看法的顾问,这些人不仅对中国有不同看法,而且他们的看法在一定程度上还是有道理的。为什么他们值得其他中国观察人士的尊重?显而易见的答案是,他们说的是事实:中国发生了变化,因此美国的外交政策也必须改变。

我说的是两个群体的构建,一个叫接触派(engagers),一个叫战略竞争派(strategic competitors)。对于特朗普政府的转变,一个非常重要的一点是这群被称为战略竞争派的形成。在我的论文中,我称之为“政治化” (politicization)的过程,但我现在在书中称之为“两极化” (polarization)的过程。

长期以来,美国的中国问题专家是一个相当整体化一的团体,而且在很多方面是一个小的团体。 20世纪80年代末、90年代,了解中国的人还很少。但之后,随着这一领域的扩大和学院化程度的降低,研究中国的学者也开始日益分裂为鹰派和鸽派阵营。

战略竞争派是如何出现的?他们先是认识到自己的观点与接触派不同。战略竞争派更年轻。他们更关注军事安全。他们对中国人权的批评也更多。因此,战略竞争派就这样形成了。如果没有这个群体,特朗普政府就不可能引进那些对中国持强烈批评的人。

第二个过程是如何理解战略竞争派的合法性。我谈论了事业上他们与接触派的竞争,以及关于接触政策的争论如何影响不同类型的中国问题专家和中国问题学者。

我将最后一个过程称为个性化的过程,因为这两个流派的形成不仅仅是关于中国的看法的不同,不仅仅是专业知识的不同,而是牵涉个人的故事。这些个人的故事包括通过接触政策而事业进展顺利的学者以及那些事业可能不太顺利的学者。谁的观点更重要、更显赫,谁的观点没有引起注意?在中美关系中,存在着学者之间的对立,有的学者因为投资于中美关系而不太欣赏那些不同类型的观点、对持这类观点的学者也持怀疑态度。

我认为,如果不了解战略竞争派如何设法关闭接触派的大门,并说服决策者不再听取他们的意见,你就无法理解美国对华政策如何从奥巴马到特朗普的巨变。

总之,中美关系的转变归根结底是关于个人好恶、个人对中国的看法以及个人对中国的投资。所以这是对华政策转变的一个非常重要的部分。

接触派和战略竞争派之间有什么区别?

麦考特:总的来说,接触派采取了更加学术、超然的观点。他们往往有外交官的背景、学术背景,或者通过大学、商业或个人交流与中国进行具体接触的背景。他们理解接触的重要性,他们通过自己的职业投资于与中国的接触。

这对于战略竞争派来说是不同的,他们更专注于改变美国的政策,特别是在安全的领域。总体而言,他们与接触派的学者不是同一类型的中国问题专家。这些人并不是靠与中国的接触而获得事业上的成功,他们主要集中在国家安全委员会和五角大楼等机构。

博明是一个重要的例外。他是一位受人尊敬的中国问题专家,会说普通话,并作为《华尔街日报》驻中国的记者工作了很长时间。但大多数战略竞争派是不同类型的学者。他们的事业和知识来源是关于军事事务和国家安全事务方面。但他们中的许多人也是国际关系理论家。亚伦·弗里德伯格(Aaron Friedberg)、约翰·米尔斯海默(John Mearsheimer)或白邦瑞(Michael Pilsbury)等学者都属于这个派别。他们与和米歇尔·奥克森伯格(Michel Oksenberg)和蓝普顿等不是一个类型的学者。

拜登政府上台后,延续了特朗普政府强硬的对华政策。您的理论如何解释这个现象?

麦考特:从我的观点来看,拜登政府没有回归接触的事实表明,他们引进了与战略竞争派基本观点一致的中国专家,这些专家赞同战略竞争派的框架内容并制定了相应的政策。

我们首先从研究中国问题的学者群(community)开始,我们看看拜登政府都有哪些类型的学者。这里的关键人物是被任命为国家安全委员会印度太平洋事务协调员的库尔特·坎贝尔(Kurt Campbell),以及坎贝尔的长期副手、另一位对中国持强烈批评态度的伊利·拉特纳(Ely Ratner)。他们两人虽然已经在民主党东亚外交政策圈子里是耳熟能详的名字,但可以肯定的是,他们属于战略竞争派。在特朗普执政期间,两人在很多方面将自己定位为战略竞争派。

2018年3月,坎贝尔和拉特纳在《外交事务》杂志上发表了一篇文章(The China Reckoning:How Beijing Defied American Expectations),认为美国误判了中国,美国需要对中国的政策进行重新思考,需要一个不试图改变中国,但更加强势的方式来应对中国。

特朗普政府 在2020 年 5 月发布了名为《美国对华战略方针》(The United States’ Strategic Approach to the PRC)的文件,文中所持的观点与坎贝尔两人在《外交事务》上的文章的观点惊人地相似。

当拜登政府上台时,确实有政策转向的机会,但这种转变并没有发生,是因为拜登政府也同样引入了一群支持战略竞争观点的学者。

不过,拜登政府下的战略竞争派与特朗普政府的战略竞争派也有不同。他们同意何瑞恩(Ryan Hass)等人的观点,即外交政策始于美国国内,与中国竞争的方式是增强我们与世界各地盟友和伙伴合作的能力。因此,这是与特朗普政府截然不同的特点,但是,特朗普政府的战略竞争的框架仍然是坎贝尔等人支持的核心观点。

您提到了很多中国老一代的中国问题专家,如奥克森伯格 (Michel Oksenberg)、李侃如 (Kenneth Lieberthal)、杰夫·贝德 (Jeff Bader),您还提到了拉什·多西 (Rush Doshi)、劳拉·罗森伯格 (Laura Rosenberger) 和朱利安·格维茨 (Julian Gewirtz)等新一代的中国问题学者。老一代的接触派和新一代的反接触派有什么区别?

麦考特:这是一个很好的问题,因为这涉及到两派人职业发展的轨迹问题。

如果我们回顾一下老一代的接触派,那些在 20 世纪 70 年代末和 1980 年代,甚至包括在 20 世纪 90 年代去中国的人,当时中国还是一个充满异国情调的地方。我听很多人说这让他们对中国产生了敬畏感,或者对这个地方有一点惊奇和浪漫,以及对正在发生的巨大变化的感慨。因此,他们看到了通过接触而发生的巨大变化。我认为他们是从个人和事业的角度来看待中国问题。许多人将自己的事业建立在与中国接触的基础上,努力促进民间交流,努力在中国问题研究的领域建立自己的生活、事业和友谊。

但是,年轻一代的中国问题学者是和中国一起成长起来的。他们成长的过程中,中国已经不是一个贫穷的发展中国家,而几乎是一个大国了,这是一个方面。另一方面是,他们主要关注华盛顿的政策,而不是对大学等领域进行投资。但是,像李侃如这样的学者,他们除了对在外交政策领域感兴趣,还对在政策领域之外发展美中关系感兴趣。他们对建立中国学术中心和促进两国交流感兴趣。

此外,年轻的学者在成长的过程中还伴随着其他一些问题。这些问题更有争议,比如台湾问题和人权问题。他们中的许多人自然而然地强烈批评中国的变化,因为中国已经成为一个更难去的地方,一个更难打交道的地方,一个正在做我们不喜欢也不同意的事情的国家。

年轻学者中,每个人的观点又略有不同。例如,朱利安·格维茨(Julian Gewirtz)可能比伊利·拉特纳(Ely Ratner)更倾向于接触政策。像库尔特·坎贝尔和伊利·拉特纳这样的人是备受尊敬的中国问题专家,但他们与奥克森伯格、李侃如或杰夫·贝德等不是同一类中国问题学者。

布林肯最近的北京之行是否表明接触派的势力又在慢慢兴起?在拜登政府中,谁是接触派,谁对这派观点有异议?

麦考特:我认为,当我们观察布林肯对北京的访问和拜登政府目前的对华言论时,确实发生了一些变化。首先,我认为拜登政府有一点担心,他们不希望在他们的领导下两国发生危机。

我认为第二点是,拜登政府从一开始就对“战略”一词存在一些问题。他们开始谈论负责任的竞争( responsible competition)或有序竞争或有序共存(managed competition or managed coexistence)。这是在某种程度上是将自己与特朗普政府区分开来的尝试。他们试图平息一些持接触派观点的人的担忧。

人们可以感觉到,杰克·沙利文(Jake Sullivan)对中国问题的看法可能比库尔特·坎贝尔(Kurt Campbell)等人更全面,而且拜登政府内部可能也存在一些分歧和裂痕。因此,布林肯国务卿的访问可以用多种不同的方式来解读。批评者认为,这也许是接触派的再起,以及旧的接触派的回归。

但我真的不认为拜登政府内有人在试图重塑美中关系。我认为没有人愿意尝试做特朗普政府内博明和麦克马斯特(H.R. McMaster,特朗普政府的国安顾问)等人在 2017 年做的重塑对华政策的工作。因为这在用词方面,需要付出巨大的努力。毕竟,目前的情况是“接触”一词已经很不受欢迎,不能继续再使用了。

因此,出于这个原因,也出于所涉及的重塑政策所需要的努力的原因,我不认为拜登政府会出台新的对华政策框架,以及出现新的支持在当下条件下采取接触政策的中国学者群。如果说有什么不同的话,那就是旧的接触派也许会再次变得更加强大。为了说明这一点,我们不妨思考一下特朗普政府为重塑美中关系到底做了多少工作。这是一项非常艰巨的任务。他们花了四年的时间,直到特朗普政府的最后一天,处理中国事务的官员仍旧在做事。例如,他们让美国外交官和台湾外交官更容易相互接触;他们定性在新疆发生的事件。

自两国建交以来,美中关系在特朗普政府时期发生了一次根本性改变。我不认为这种情况会再次发生,向后转回接触政策,尤其是当中国似乎没有真正的兴趣改变他们的行为方式的时候,而这些行动方式是促使对华政策转向战略竞争的最初原因。

您觉得学者怎样才能更明智的在决策过程中发挥作用,避免这两个国家陷入冲突?

麦考特:我希望政策制定者能够倾听尽可能多样化的学者的观点,实现华盛顿的最佳理想状态,即建立一个真正强大的学者群,而不是局限于某一特定群体的观点,保持开放而不是关闭辩论空间,抵制“接触政策是软弱的表现”的观点。

在结束这个采访之前,您能谈一下您的新书吗?

麦考特:我现在正在做最后的修改,应该在夏末之前完成。

这本书的名字叫《接触的终结:美国的中俄专家和冷战以来的美国战略》(The End of Engagement: America’s China and Russia Experts and US Strategy Since the Cold War)。这本书将美国的中国学者群与美国的俄罗斯学者群进行了比较,后者并没有出现从接触转向更具竞争性的范式转变,这表明美国的中国学者界所发生的转变是非常独特的事情。美国对其他主要国家的政策并没有发生这样的转变,这非常有趣。

作者

-

大卫·麦考特(David M. McCourt)是加州大学戴维斯分校教授。著有《接触政策的终结:冷战后美国的中国与俄罗斯问题专家与对华/对俄战略》