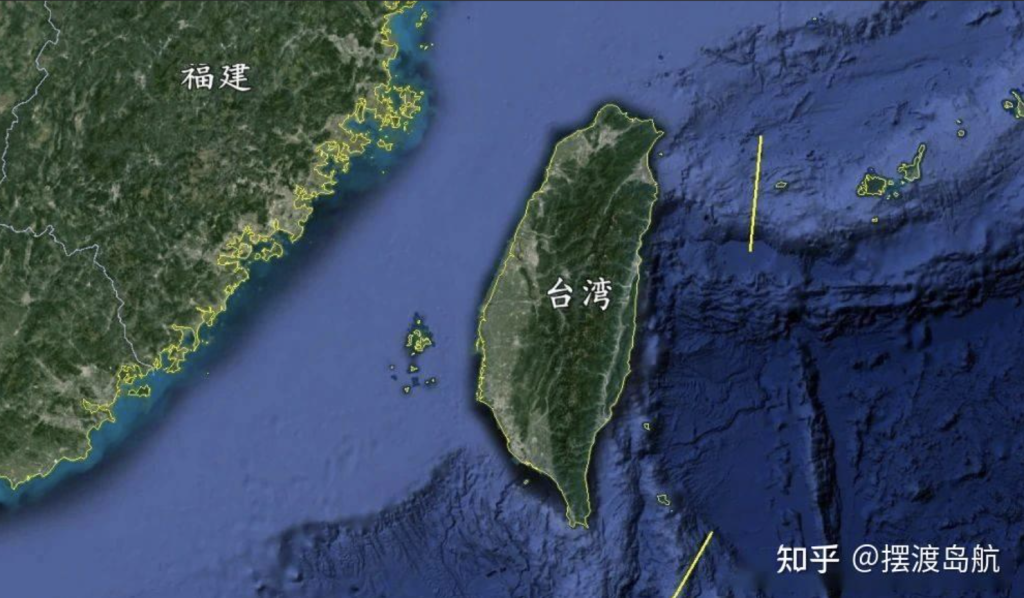

专访复旦大学信强:北京仍有耐心,但绝不会容忍“台独”

在本次采访中,我们与复旦大学台湾研究中心主任、美国研究中心副主任信强教授探讨了美国国会在对台政策中的作用、两岸文化与教育交流的意义,以及推动民进党(DPP)崛起与“台独”情绪升温的政治因素。我们还谈及北京在台湾问题上的政策取向。信教授指出,美国国会在对华决策过程中对白宫起到重要的支持、主导及制衡作用;他也认为,两岸民间交流为年轻一代提供了宝贵的体验与相互理解的机会。对于民进党推动的“去中国化”,信教授认为其主要出于政治私利考量。他强调,大陆始终将和平统一的诉求置于使用非和平方式或军事手段之上,并指出,如果民进党能够承认一个中国原则、接受“世界上只有一个中国,台湾是中国一部分”的事实,北京在未来推动两岸融合时也将展现出相当的灵活性。

陈冠一: 信教授,您在2010年出版了《解读美国对台决策:国会的视角》一书。很多学者研究台湾问题时普遍更侧重行政部门的角色,而您的著作则专注于美国国会在对台政策中的独特作用。您认为,国会在塑造美国对台政策方面发挥了怎样的功能?

信强: 从美国“三权分立”的政治架构来看,国会在对台政策中可以扮演多重角色。

第一,是支持性角色。虽然总统在外交政策领域拥有强大的权力,往往处于主导地位,但国会的支持依然至关重要。例如,当总统在对台政策上有意推动某项举措,并得到国会给予的支持时,行政部门的政策推行会更加顺畅。国会不仅可以提供必要的资金支持,并因为府会在政策方向上形成共识,可以使总统更容易落实其政策目标。

第二,是主导性角色。当国会认为总统在支持台湾方面不够积极时,它可能会主动出手,通过立法以迫使白宫采取行动。比如,《与台湾关系法》就是在国会认为白宫对台湾当局“支持力度不足”的情况下,由参众两院以压倒性优势通过的,甚至令卡特总统打消了动用总统否决权的念头。时至今日,该法也已成为美国“一个中国政策”的核心组成部分。此后,里根总统对台秘密做出的所谓“六项保证”也被国会以立法形式予以公开和确认,并正式被纳入美国“一个中国政策”的框架之内。与之相似,2018年通过的《与台湾交往法》(Taiwan Travel Act)以及2020年通过的“台北法”(TAIPEI Act)等立法,也体现出国会在推动美台关系方面常常走在白宫前面。

第三,是制衡性角色。当国会认为白宫的做法不利于台湾或不符合美国利益时,它会利用手中掌握的“钱袋权”、监督权等权力工具,对白宫进行反制,进而促使甚至逼迫行政部门做出不同程度的政策调整,从而能够在制度层面上发挥颇为强大且有效的制衡作用。尤为值得注意的是,有时个别国会议员的行动也可能引发重大后果。例如前众议长南希·佩洛西访台事件,便不仅使台海局势陷入高度紧张,也急速加剧了中美关系的对立。再往前追溯到1995年李登辉访美,也正是因为国会的施压,迫使克林顿总统改变了对北京做出的承诺,允许李以所谓“私人访问”名义入境。由上述可见,国会可以通过多种方式深刻影响中美关系以及美台关系的走向。

文化交流:连接两岸青年的桥梁与挑战

陈冠一: 您年轻时曾到访台湾,而两岸的文化交流一直被视为连接两岸人民的重要桥梁。您认为文化交流对两岸关系产生了怎样的影响?如果人们普遍认为中美学生间的教育交流有助于缓解紧张关系,那么文化是否也能成为促进两岸青年理解与沟通的有效途径?

信强: 我完全赞同这种看法。毫无疑问,两岸民众之间的文化交流确实能够促进合作与相互理解。两岸分离已七十多年,彼此之间存在不少误解和认知偏差。而通过民间往来与文化互动,既可以让台湾民众有机会深入了解大陆社情民意,也可以让大陆民众能亲身感受台湾当地的社会文化生活。这样的直接接触能够让双方看到两岸之间的共同点与差异,从而加深对彼此的了解与谅解。

总体来说,这类交流带来的影响是积极且建设性的。不过,我们也必须承认,它也会带来一些问题和挑战。例如,两岸很多民众原以为两岸之间“同根同源”“同文同种”,因而理应在所有方面均应十分相似甚至相同,但在交流中却会发现某些方面的差异和分歧,要比想象中的更多、更大,甚至因而产生一定的“不适感”。我认为,这些所谓的“负面感受”的出现固然难以避免,但是只要两岸民间交流能够更加深入、广泛地持续下去,很多误解和偏见就会逐渐被消除。总体而言,两岸民间和文化层面的互动肯定有助于维护台海的和平与稳定。

陈冠一: 您认为当前大陆民众对台湾的普遍看法是什么?与您第一次访问台湾时相比,这种观感发生了哪些变化?

信强: 我第一次去台湾是在2000年8月,当时我还是一名博士生。这二十多年来,我去过台湾将近四十次。从我观察到的情况看,大陆民众对台湾问题的总体看法具有相当强的连续性与一致性,例如普遍认为两岸同属一个国家——中国,同属一个民族——中华民族;普遍欣赏台湾在经济发展和社会治理方面取得的成就,也普遍认为台海的和平与稳定符合双方共同利益,绝大多数人也渴望两岸最终能够以和平的方式实现统一。

但我也必须承认,随着这些年两岸关系中出现的诸多负面事件和紧张局势的加剧,大陆社会对台湾的观感确实发生了一定程度的变化。由于岛内民进党当局长期执政且积极推动“去中国化”,在“台独”挑衅的道路上不断突进,在很大程度上加深了大陆民众对台湾问题的关切和焦虑。较之于过去,如今越来越多的大陆民众对和平统一的前景感到担忧,担心台湾会以某种形式逐步走向“事实独立”甚至“法理独立”;同时也担心,在民进党当局的操弄下,“台独”行动可能引发两岸军事对抗甚至冲突。实事求是地说,如今大陆社会对台湾的态度比二十年前更为复杂,也相对而言更趋负面。

民进党的崛起与“去中国化”

陈冠一: 您刚才提到了民进党,这正好引出我的下一个问题。陈水扁领导下的民进党曾以“台独”政党著称,并且在此后愈发呈现“反中”倾向。从历史角度看,民进党是如何逐步壮大其影响力的?而在赖清德领导下进入第三个连续执政期的民进党,又可能对台湾内部与中美关系产生怎样的影响?

信强: 民进党的发端可以追溯到蒋经国时期。当时,为了维持社会稳定、推动政治改革,蒋经国开始容许反对派势力参与政治,其中便有许多人后来成为民进党的创立者。李登辉上台后,为了制衡国民党内部的“反李势力”,他进一步为民进党创造了政治空间,使其得以迅速成长。随后,由于国民党内部的分裂,陈水扁在2000年当选台湾地区领导人,并在2004年依靠“两颗子弹”以微弱优势连任。在他八年的执政期间,民进党在政治运作上逐渐成熟,学会了如何整合资源、掌控舆论,并通过操作经济、社会、文化议题来巩固自身利益。同时,陈水扁任期内极大地强化了“台独”议程的推进,在台湾社会内部形成了“蓝绿对立”的政党结构。

2008年,国民党重新执政,马英九在八年任期内恢复了两岸对话交流,使得台海局势进入难得的和平发展阶段。但2016年蔡英文上台后,民进党不断扩大政党优势,并连续执政至今。可以说,在过去短短数十年间,民进党逐步从一个弱势小党成长为岛内的主导性政治力量,而国民党(蓝营)的力量和影响力则已大不如前。

客观而言,民进党无疑有其独到的政治优势,该党非常擅长动员基层力量,尤其是精于选战操作和政治算计,也懂得如何利用历史叙事与社会议题来巩固其基本盘。尤其是近些年来,岛内的其他政治力量,无论是“百年老店”国民党,宋楚瑜创立的亲民党,抑或是柯文哲领导的民众党,始终都难以对其形成全面、有效的制衡。换言之,今天的民进党不仅有强大的组织能力、充足的财务资源,也有一套熟练的政治话语体系,堪称是台湾岛内最会选举、最懂权谋的政党。

陈冠一: 或许民进党并非“无所不知”,但它显然深谙如何在近十年来持续击败国民党。其“去中国化”政策在大陆引发了广泛批评,甚至一些国民党人士也表示不满。您能否谈谈这一政策的大致脉络?又是怎样的过程让台湾年轻一代愈发倾向支持“独立”?

信强: 公平地说,“去中国化”的最初推动者并非民进党,而是李登辉主政时期的国民党。当年李登辉为推行“两国论”,率先在教育体系中开始推动“去中国化”,尤其是在历史教材的修订上。到了民进党执政后,这一过程被进一步制度化、系统化。如果民进党要实现其政治目标——推动“台湾独立”,那它必须先在意识形态上重塑“台湾认同”,让岛内民众尤其是年轻人相信和接受“台湾不是中国的一部分”“台湾人不是中国人”这一论调。

实现这一目标的手段之一,就是通过教育与文化传播。例如,岛内相关教材中刻意淡化台湾与中国大陆的关联,包括重新定义台湾的地理与文化符号,例如把玉山而非珠穆朗玛峰称为“最高峰”;把浊水溪而非长江称为“最长河流”。此外,历史课本中将“台湾史”单列,却将中国史纳入“东亚史”部分,乃至大幅度删除对夏、商、周直至元、明、清等王朝的叙述,暗示这些与台湾历史无关。这些调整看似细微,实则意在构建一种新的“台湾历史叙事”,让学生潜移默化地认为“台湾是台湾,中国是中国”。

这种“去中国化”不仅体现在教育上,近年来更是在政治与文化领域得到了鲜明的体现。例如民进党当局持续宣扬“台湾独立于中国”,“台湾文化”独立于“中华文化”,并通过媒体、文艺、节庆纪念等手段强化这种认同。实质上,这是一种系统性的政治工程——通过对“中国元素”的削弱,在岛内实现政治身份的重塑。

陈冠一: 那么,这种“独立”诉求主要是出于意识形态驱动,还是一种策略性操作,用以争取美国的军事支持与外交背书?

信强: 我认为,“台独”更多是政治意识形态与党派利益驱动的结果,而非出于对美国援助与支持的期待。民进党创党之初,其核心诉求是反对国民党的“白色恐怖”与独裁统治,并非直接以“台独”为目标。但随着岛内政治形势的演变,他们发现“台独”议题能有效地区隔自己与国民党,也更能激发支持者的情绪认同。对民进党而言,宣扬和支持“台独”理念已然成为一种政治标识,可以帮助该党赢得选举,获取政治和经济利益。

不过,如今许多民进党政客也清楚地认识到,面对大陆坚决反对“台独”、实现国家统一的决心和意志,“台独”已是“不可能完成的任务”。尽管如此,他们仍然在不断强化相关论述,因为这能帮助他们在选举中进行选举动员,获取竞选资金,凝聚选民基本盘,巩固政治利益版图。换言之,如果说多年前民进党还是一个将“台独”作为意识形态的政党,现在其实已经转变为一个只是以“台独”诉求作为竞选策略,并借此谋取一党私利的政党了。

和平统一:北京的耐心与红线

陈冠一: 在您2020年发表的英文论文《北京对台政策的变与不变》中,您提到,中国始终把“和平统一”作为对台政策的首要目标。请问,实现和平统一面临的主要挑战是什么?是台湾方面的抵抗,还是美国的介入?

信强: 对大陆而言,和平不是最终目的,实现国家统一才是。因此,大陆最大的担忧来自民进党当局持续的“台独”挑衅。蔡英文和赖清德曾公开宣称“中华民国与中华人民共和国互不隶属”,这一被大陆定性为“新两国论”的论调无疑就是一种“台独”表态,也反映出民进党政客的政治企图。在许多大陆民众看来,台湾当局——尤其是民进党当局——几乎不可能接受“两岸同属一个中国”的立场,从而意味着,如果北京不诉诸非和平手段,统一的前景将非常艰难,甚至几乎不可能实现。

岛内“台独”势力的存在和不断壮大,是大陆推动和平统一的最大障碍。另一大挑战则来自美国将台湾问题“军事化”的政策操作。我们可以清楚地看到,美国不断向台出售武器、提供军事援助,开展联合训练,以及在高端军事技术领域加强合作。这些行为让北京担心台湾当局“倚美谋独”“以武拒统”的行为会日益升级。一旦台湾当局在美国的支持下跨越“台独”红线,就可能迫使大陆采取非和平手段实现统一。

总体而言,这两方面是两岸能否实现和平统一面临的核心挑战。中国大陆绝不可能接受“两个中国”或者“一中一台”,更不可能容忍“台独”。民进党当局发起的“台独”挑衅,以及美国挑战一个中国原则以实现其“以台制华”战略目标的种种行为,加剧了中国社会内部对和平统一前景的忧虑与悲观情绪。

陈冠一: 有一种说法认为,美国目前深陷伊朗事务?,这为大陆动武提供了所谓“黄金窗口期”。您怎么看待这种观点?这些观察有道理吗?

信强: 我并不认同这种说法。大陆没有理由因为欧洲、中东等地区局势的变化而贸然动武。几十年来,和平统一一直是大陆坚定不移的对台战略目标和指导方针。习近平主席以及历任中国领导人都反复强调:和平统一是对两岸同胞最有利、最好的方式。大陆会尽最大努力通过和平手段实现统一。只有当“台独”势力愈发嚣张,直至突破《反分裂国家法》所明确划定的红线时,北京才可能被迫采取非和平方式。因此,我不同意那些所谓的“窗口期”论调。

陈冠一: 当前国际形势紧张,许多人开始怀疑和平统一的可行性。您认为,台湾需要作出哪些改变才能融入中国?而中国方面又能在哪些方面作出调整以适应统一?

信强: 我认为,大陆对台湾当局已经展现出极大的耐心和宽容。如果没有这种克制,两岸关系的紧张程度肯定要比现在高得多。北京始终相信,通过一段时期的和平发展与融合发展,终将实现两岸的和平统一。当前大陆的对台政策重点不是以威胁或武力要求台湾“立刻统一”,而是努力遏制民进党当局不断升级的“台独”挑衅,以及日益加剧的外部势力的介入和干涉。

事实上,两岸关系在不久的过去曾迎来过历史性的高点——频繁的高层互访、活跃的经贸往来、蓬勃的社会文化交流,这些都表明和平发展的道路是可行的。展望未来,北京依然会保持战略信心与战略耐心。但如果民进党当局继续挑衅,大陆也必然会动用“工具箱”中的各种手段加以遏制。

大陆其实已经把话讲得很明白,只要民进党当局能明确接受“两岸同属一个中国”,北京就可以与其展开对话。但如果台湾当局连“台湾是中国一部分”这一基本原则和事实都无法接受,那么双方自然就无法展开任何建设性的互动。这是原则性问题,北京在这一问题上是绝不会退让的。