郝雨凡: “俄乌战争”与中美关系走向

作者:郝雨凡 来源:海外看世界

普京对乌克兰发动的战争搅动着当今国际体系的稳定和安全。西方世界反应极为强烈,以美国、欧盟为代表的主要国家均强烈谴责,且陆续宣布对俄罗斯实施一系列严厉制裁。乌克兰局势的恶化快速发酵成为中国目前面临的最为紧迫和棘手的国际问题,中国被牵扯入一个政策困境。如何处理与俄罗斯、美国、乌克兰和欧洲主要大国的关系考验中国的外交智慧;同时也涉及中国未来对两岸关系的处理。对中国而言,近年来外部环境并不理想,与美国、日本、加拿大、欧盟、韩国、印度等大国的关系均出现不同程度的倒退。能够稳住周边环境,改善与主要大国的关系是中国当前对外政策的重点。乌克兰问题处理不好,可能会进一步恶化中国的外部环境。

目前国内出现几种声音:一是认为俄罗斯以军事手段处理来自乌克兰的安全问题,使得美俄双方的战略互信彻底崩溃,两国关系发生了质的变化;中国迎来一个战略喘息期,美国的战略重点可能会转移到东欧地区,中国可以隔山观虎斗,这会缓解中国面临的战略压力,对中国国内发展是个难得的机遇。二是认为美国真的衰落了,被“内政外交”困扰的华盛顿“雷声大,雨点小”,只能采取制裁措施,施加外交压力,却无法军事干预,还主动撤出美国在乌克兰的军事顾问和观察员,显然是又一个“喀布尔时刻”,再次表明美国开始了全球性的战略退却,地缘政治的天平更向东方倾斜。因此,中国似乎应该把握机遇在“台海问题”上有所作为,也可联手俄罗斯,进一步削弱西方在世界的领导地位,彻底改变国际格局。还有观点认为普京的动作瓦解了现存的以联合国为核心以国际法为基础的国际体系,国际社会似乎正回归到用拳头和实力说话的丛林状态,普京的军事动作与中国一直秉承的原则不符。如果中国与普京的俄罗斯绑的太紧对中国的国际形象有损,为中俄关系的权宜利益而牺牲原则,对中国的民族复兴的长远利益未必有利。

在俄方看来,乌克兰问题是由美国长期积极参与(包括策划和参与“二月革命”,为乌东民兵组织提供武器装备等),目的在于控制俄罗斯周边的战略缓冲地带,使北约可以东扩到独联体国家而产生的,为此甚至培育乌克兰极端民族主义情绪,试图将乌克兰打造成遏制俄罗斯的“军事桥头堡”。这严重威胁到俄罗斯的国家安全,而普京的此举虽是险棋,正是对这一无法忍受的安全威胁做出的防御性反击。为维护其全球霸权地位,美国确实希望削弱并遏制俄罗斯的发展,加固已经出现严重分歧的美欧同盟关系。美国在乌克兰危机中保持谨慎态度,主要是美俄都是核弹大国,俄罗斯又是欧洲地区最强的军事力量,若直接干预难免会出现毁灭性的后果,拜登政府不愿触发新世纪的“世界大战”。既然乌克兰不是北约成员国,美国和北约没有必要冒这个险。

最重要的是美国的战略重点并不是俄罗斯,还是在亚太地区。白宫似乎认为通过金融制裁能够达到严重削弱俄罗斯的目的,也许还能为俄罗斯制造一个“阿富汗式”的战争泥潭。从美国决定重返亚洲以来,中国才是美国认为的最主要威胁。美国精英层的主流普遍认为,俄罗斯的威胁是普京带来的,是暂时的,一旦普京下台了,俄罗斯还有与西方和好的可能;而中国的问题才是深远的、长期的、是美国无法影响并改变的。对美国来说,普京带来的麻烦是“皮肤之虞”而中国才是“心腹之患”。虽然俄乌战争会多少分散一些美国的战略资源,但美国对中国的战略围堵仍是其优先目标,不会放松。

目前美国拜登政府的确是内外交困,共和民主两党在几乎所有国内议题上都存在严重分歧,国内种族矛盾、移民问题加剧,贫富差距和中产阶级退化导致日益高涨的民粹主义盛行,加上经济滞胀威胁、持续不见好转的疫情和日益扩大的赤字和债务,在国人眼中美国好像真的不行了,社会要分裂了,美国民主要完蛋了,经济要衰落了,美元也快不行了。殊不知美国人也以为中国国内问题丛生,认为中国社会和经济不久也会出大问题。中美双方都局限在用自己固有思维来看待对方,都在用自己处理国内问题的方法来看待和想象对方。其实中国和美国都有解决自已问题的独特方式,都应该看到各自国家内部的韧性和解决问题的能力。对美国而言,乌克兰危机倒有不少利好,普京的举动使得欧洲被迫进一步依赖美国,不仅美国的军火业和金融界可以乘机大赚一把,而且“外部敌人”也多少暂时缓解了国内纷争,也多少提升了美国正在式微的全球领导地位和软实力。

其实,二战以后“以联合国为核心,以国际法为基础”尊重各国领土完整和主权的国际秩序,早在北约肢解南斯拉夫,美国入侵伊拉克和阿富汗就已经解体了。冷战结束以后世界已经进入了强权时代,俄罗斯今天的行为只是延续着这个时代的特征。欧洲因此会出现一段时间的动荡,恐俄情绪会迅速蔓延,各国将被迫做出战略调整并提高军费开支。全球化和国际贸易自由主义会让位安全和军备竞赛。一代和平似乎快要结束,战争也许正悄然走近我们。问题是乌克兰危机对中国到底是战略机遇还是风险和挑战?中国该如何应对,甚至利用此次危机?在中国外部环境随着地缘政治安全博弈的走向会更加复杂和诡谲之时,我们需要理性地判断当前形势,避免出现战略误判。

首先,“乌克兰危机”于中国来说并非是战略机遇期,而更是考验大国智慧的时刻,因为中国的一举一动才是美国在“乌克兰危机”外所关心和关注的。过去几年,由于美国对华的强大压力,中俄选择抱团取暖,两国关系走的很近;中国作为俄罗斯强有力的邻居,将如何面对普京对乌克兰的军事入侵?在此次危机中又将扮演怎样的角色?如何处理与美国和与俄罗斯的关系?二月初,中俄发表了联合声明,在国家安全问题上明确表态“中俄反对外部势力破坏两国共同周边地区安全和稳定,反对外部势力以任何借口干涉主权国家内政,反对‘颜色革命’,将加强在上述领域的协作。”可以说,俄罗斯与中国正处于“蜜月期”,且是这日益恶化的国际环境中为数不多的互信力量。在美方看来,中俄友好关系加强了两国共同应对西方制裁的能力,如果此刻中俄联手势必会进一步削弱西方制裁的效果。这明显是美国所不愿意看到的。美欧一直希望能离间中国与俄罗斯关系,此次危机似乎给西方提供了一个机会。美国官员公开表示,要让中国在俄罗斯“入侵”乌克兰感到痛苦;中俄伙伴关系“会让中国付出代价”。中国要选择与俄罗斯为伍,还是选择与美国和欧盟继续保持经贸关系?在与中国的全面战略竞争中,美国似乎正在等待,甚至试图诱导中国出现战略失误。

中国必须清醒的意识到当前面临的主要威胁来自美国,清楚界定当下的对美政策至关重要。最近几年,美国国内出现了对华强硬的共识,即随着中国科技的迅猛发展、经济实力的快速增长、在国际组织/国际舞台上日益增大的国际影响力,以及中国在制度上和意识形态上的自信,让美国和其它西方国家感到了“致命的威胁”。美国放弃了对华接触政策,转而出台全面遏华的政策。这一政策的主要秉持者和推动者是美国国内一部分强势的反华鹰派,而他们的观点从上世纪90年代初就一直存在,直至2016年才逐渐成为主流,被特朗普政府采纳。但是,我们也要认识到美国的这种对华强硬共识并不是不可改变的。美国希望可以通过“全政府” (whole of government) 的对华打压战略,以全方位应对来自中国的挑战,但又不愿意放弃中国市场,毕竟通过40年的发展,中国已经培育出有4亿多中等收入群体的强大消费市场,而且许多棘手的全球议题没有中国参与也很难得到解决。最近一段时间白宫前后不一致的对华言论可以看出,美国政府已经放弃在中国推动“政权更迭”,正在摸索未来用何种对华政策来代替接触政策,怎样能即与中国共存又能够最大限度的服务美国的利益?美国对华政策存在的这种不确定性,正是我们能够缓和中美紧张关系的政策空间。

值得反思的是,中国内部对于中美关系的界定和对美政策处理可能出现了两个误判:一是过度悲观,认为美国对中国已经掀了桌子(当然也有期待中美关系柳暗花明的少数呼声),二是认为美国是铁板一块,对于目前恶化的中美关系我们已经无能为力,而既然无法挽救,也就没有必要再做任何的努力。主流舆论呼吁我们“丢掉幻想,准备战斗”,国内日益增长的反美情绪也限制了对美政策的理性讨论。在相当程度上这反映出上世纪五十年代以来“冷战”思维和“零和”博弈思维在国内的再度回潮。这当然是近年来美国极限打压中国的结果,使得中国民众被迫用一种对抗的心态来看待两国关系。但这种心态反而使得我们对中美关系的处理更加艰难。事实上,大国关系的塑造往往需要双方互动的技巧和智慧,其走向和阶段性结果则在很大程度上取决于双方的努力。关键是我们要把美国对位成敌人还是竞争对手,这是有本质区别的。时至今日,中美关系确实很难恢复到一种很亲密的状态,但避免一场零和博弈的可能性仍然存在。

其实美国内部并非铁板一片,内部尚有许多缝隙可以利用。美国利益既得者们仍然看重在中国的经济利益,中国作为全球最大的消费市场是美国商界不愿也不能忽视的。目前拜登政府仍视中国为"主要竞争对手",这与当年冷战期间的美苏关系截然不同,其间尚有一些余地去防止双边关系进一步恶化。对此,中国应如何回应,是否应将两国的竞争控制在经济、科技等非传统安全领域上,避免升级到军事和意识形态领域。我们应该看到,美国对华政策目标会随情况的变化而变化。中方完全可以积极塑造中美关系的走向,至少可以防止中美关系继续恶化。

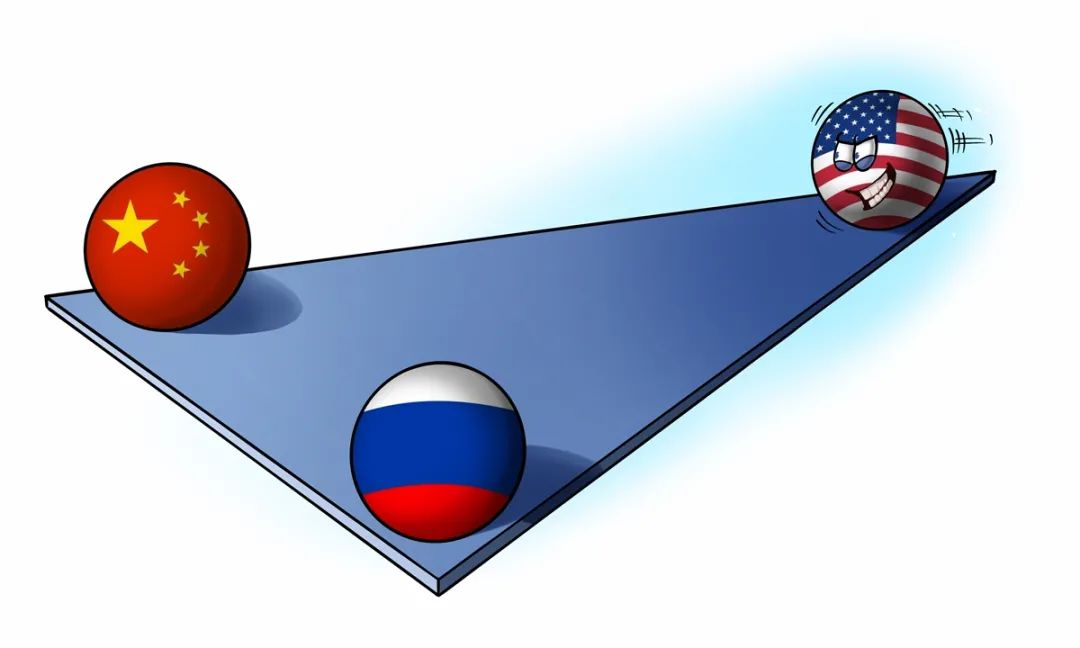

面临乌克兰危机,保持中立最符合中国的国家利益,这要求中国与俄罗斯保持一定的距离。在美国和欧盟等待中方表态的时刻,中国应像外交部发言人和王外长讲的那样“基于是非曲直加以判断”,理解俄方在安全问题上的合理关切,但仍然坚持“不干涉他国内政”原则。这与支持俄罗斯共同反对北约扩张是不相矛盾的,中国尊重任何国家的合理安全关切。正如当年中国在联合国安理会就不承认俄罗斯吞并克里米亚的决议上投弃权票一样。美国驻联合国外交官称,华盛顿推动联大就俄乌冲突进行辩论的目的是“将俄罗斯与中国分开”。中国可以利用此次机会,争取缓和与美国和欧洲主要国家的紧张关系。如果中美关系得到缓解,鉴于美俄关系的现状,普京会更加看重中俄关系的稳定,有利于我们争取在中美俄大三角战略关系中占据有利位置。

在台湾问题上,中国应做到不“闻鸡起舞”,保持战略克制。现在美国国内强硬反华鹰派和亲台派希望挑逗中国,在台海与中国制造一场局部军事冲突。目前,军事领域是美国少有的仍保有绝对优势的领域,但这个军事上的优势窗口很有可能会在未来十年内关闭。美国鹰派希望能在该窗口关闭前与中国有一次地区性军事较量,其目的不在于保卫台湾,而是希望可以暂缓中国崛起的速度。美国哥伦比亚大学罗伯特杰佛斯(Robert Jervis)教授曾断言,与新兴大国相比守成强国总是更显骚动,因守成大国目前仍有优势,而它注定会在优势消失前采取行动阻止追赶者。改革开放40年来中国积累的财富基本都集中在沿海一带,一旦该地区卷入军事冲突,势必给中国带来巨大成本和战略损耗。这能够服务目前美国对华战略目标:在与中国的全面竞争中,消耗中国,减缓中国崛起的速度。不要以为美国在乌克兰问题上保持克制,在台湾问题上也会采取相同的克制政策。美国一直以为军事上俄强中弱,美国对俄罗斯有所忌惮,然而觉得对付中国,美国军事上的胜算更大,牵制中国的地方更多,而且美国的地区盟友如日本和澳大利亚也都积极表态,如果在台海冲突中美国出手军事介入,也可以挽回美国及其西方盟友在乌克兰危机中向全世界呈现的“软弱和退却”。对此,中方应保持清醒和战略克制,避免落入美国鹰派设计的陷阱。

今天的“乌克兰危机”代表了后冷战世界格局的进一步重组,也代表新兴的地缘政治安全博弈。中方应借此机会改善中国的外部环境,提高国际声誉。随着“乌克兰危机”的发展,很多事情难以推断,如果普京可以自我解围最好,如果需要,中国可以帮助普京解围,调解这场危机,促成欧洲安全框架的最终建立。中美若能在这场危机中携手调停,那么两国将有可能增强一些战略互信。希望中国能够抓住历史提供的机遇,化险为宜。所以,“乌克兰危机”真正考验中国的是能否主动承担起新型大国的责任,改善中国的国际形象和地位,向世界证明“中国智慧”可以调解分歧,维护和平。

来源时间:2022/3/2 发布时间:2022/3/2

旧文章ID:27282