孙太一:忆我的导师傅士卓

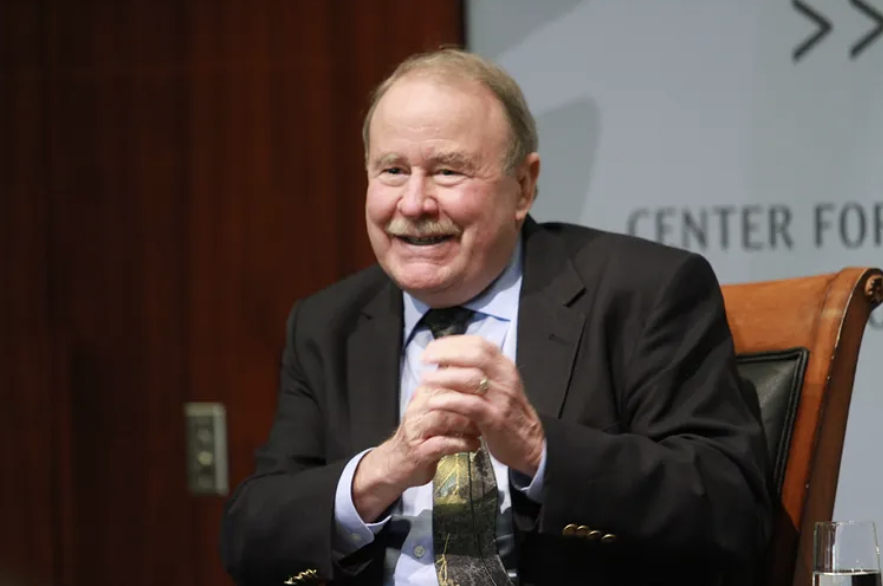

第一次见到傅老师是一个阳光明媚的波士顿的下午,在查尔斯河畔Bay State Road那栋老楼顶楼他宽敞却堆满各种书籍文献的办公室里。他见到我这个刚来的博士生,上来就问“你确定你要研究水利政治学吗?这个话题有点窄啊。”我当时心里嘀咕,这位笑呵呵的老先生,自己研究中国精英政治不觉得话题窄,怎么上来就要给我“改命”呢?

傅老师希望我不仅要维持研究的深度,还得有开阔的研究视野。后来我和其他系里的同门聊才恍然大悟,傅老师并非对所有人都有这样的偏好和要求,他这是因材施教,而且是在见到我之前就早已详细看了我的材料和背景,才一见面就给了我这样的提示。

目前为止,我写的几本书都不是同一个领域的,有些同行会诧异,一个学者难道不该深耕一个很小的领域,这样大家一提到你就能联想到一个具体的话题和一个具体的理论吗?面对这样的疑问,我丝毫不担心,因为我背后有傅老师给我撑腰。他老人家还身体力行,一会儿写写精英政治,一会儿研究研究基层治理。仿佛在跟我说“你看,精英政治这个话题也有点窄嘛”。

傅老师不太管我,我一直以来觉得自己是被“放养”的,可以自由自在地探索。他是我的博士委员会主席,我想象中哪怕不是每天找我,怎么着他都得每周让我干点活,让我扮演一下“研究助理”的角色,毕竟我可是个优质的免费劳动力啊。但傅老师不仅不太找我,每次找我仿佛还都小心翼翼的。比如有一次,他约我到他办公室,说是请我帮他个忙。他说他中文不太好,希望让我陪他一起听听刚刚完成的一系列对中国精英的访谈录音。我心想,终于轮到我在导师面前大显身手了。

后来的连续几周,我每周都会去他办公室。他放一会儿访谈录音,然后时不时暂停一下跟我讨论、交流几句,分析用词选择和语言背后所包含的意图。我还就真就自以为是地跟傅老师说,这句话可能是这个意思,那句话可能是那个意思,很自豪地作为一个中国人在教老外中文呢。过了一段时间后,某一天,我恍然大悟,这哪是在寻求我的帮助啊,他这个中国通,文言文都可以不查字典直接看懂的人,根本没有理解上的障碍,那分明是在手把手教我做田野啊。后来我自己在做田野、做访谈的时候,恍惚间就会想起那些跟他一起听录音的日子,好像他一直在我的身边陪伴着我。

后来我习惯了他的这种风格了。他有的时候会给我发个邮件,说“太一我请教你一个问题,”我就知道他其实是要我去思考一下某个我可能还没深度思考过的问题了。或者,有的时候他会问我说请教我关于某个话题有没有一个具体的更为丰富的文献。我就知道他是想让我再更多探索一下这个领域的学术论争和各方论点了。

我在波士顿读博的时候,热衷于学生社团的活动,有的时候好像主要精力都不在博士研究上。傅老师从来不会让我只埋头做研究,让我收心;相反,他还非常支持我的各种尝试和探索。因为我参与搭了好几个不同的“台子”,每次邀请傅老师做分享,他这个大忙人都毫不犹豫地答应,而且都是义务分享。也正因为此,我的波士顿的朋友们,哪怕是从全球各地来波士顿参加我们的活动的朋友们也基本上都见过傅老师。

傅老师也是通过鼓励我参与各种各样的活动,让我学会如何与不同的人打交道,然后对不同的话题好奇,以引导和支持研究。哪怕是我的博士学位授予仪式当天,我们俩正排着队准备上台以让他给我正式带上博士帽呢,他就开始跟我讲台海议题,从美国的“一中政策”到中国的“一中原则”,来来去去围绕这个话题和我交流了近半个小时。我心想,博士阶段我可从来没研究过台海议题,也不是做这个的,怎么临上台了快把我送出门了,开始讲这个了呢?我想,他虽然脸上笑呵呵的不紧不慢的,心里可能确实恨不得把他的技艺学识都塞给我。后来在台上,傅老师给我带上了博士帽,我就感觉那帽子里装的全是关于台海的研究问题和想法。说来也怪,也许是他当时在我心里种下了一颗种子,今年早些时候,我与翁履中教授合写的《台海战争迷思》(The Myth of War in the Taiwan Strait)一书正式出版了,我也被邀请去了包括美国国务院、约翰霍普金斯、北大清华在内的中美十几所高校和研究机构分享了研究成果。虽然和我博士阶段研究的课题没有任何关系,傅老师得知后依旧非常高兴。当然,按照他一贯的风格,他又给我提出了更多的问题。

虽然傅老师研究的领域是中国政治,但他也时不时会开发我对时事关注的兴趣,有时会发邮件跟我聊美国政治和中美关系。有一次他对我写道:“……除此之外,你说得对——这些紧张局势并非特朗普造成的。民主党人似乎和特朗普一样反华。所以我们面临着一个长期问题。鉴于中国的体量和实力,我认为中国超越美国是不可避免的,至少在经济规模方面是如此。我希望美国能弄清楚它的优先事项是什么(Beyond that, you are right — these tensions go beyond Trump. The Dems seem to be just as anti-China as Trump. So we have a long-term problem. Given the size and talent of China, it seems to me inevitable that China will overtake the US, at least in terms of the size of the economy. I wish the US could figure out what its priorities are.)。”我现在经常在媒体发声,分享我的观察,看似在和观众、读者交流,隐隐约约仿佛也是在给傅老师回着邮件。

除了关照我的研究以外,傅老师也毫不吝啬地跟我分享他的教学心得。别看他每过几年就能出一本书,他实际上把更多的心思花在了教书育人上,也为他的学生的成功感到欣喜、骄傲。就在去年,他还特别激动地给我写邮件跟我分享说他带的几位博士生分别都找到教职了,非常高兴,“看来我们还不赖。”

但哪怕我们这些博士生已经找到教职,自己开始授课带学生后,傅老师依旧会继续予以支持。我博士毕业拿到教职后,才刚开学没多久,傅老师就跟我分享他开始教书时的前几年遇到的挑战和困惑,表示他当时也花了很久才慢慢对课程有了把控,也分享了他当时的一些具体做法和心得。当然,他永远不会忘记幽一把默。有一次刚开学他写道:“如果开学时就已经累得不行的话,其实也挺好——这样一来前两三周都感觉不到累了,学期也仿佛被缩短了(Always nice to start a semester exhausted. Then you don’t notice the first 2-3 weeks. It shortens the semester)。”

我出第一本个人专著《颠覆及转机》(Disruptions as Opportunities)之后,傅老师激动不已,给我发邮件告诉我说:“我相信你是我第一位出版了学术专著的博士生!写书真是不容易的!恭喜你!(I believe you are my first PhD student who has gone on to write an academic book! It is hard work writing a book! Congratulations! )”这是我第一次见他连用三个感叹号。他自己出书似乎都没这么激动,反而很谦虚。三年前他快完成上一本书的时候,已经是精英政治研究领军人物的他在给我的邮件里写道:“我正在写一本书,《反思中国政治:一种分析框架》– 看来我得不断重写“精英政治”,直到真正写对为止!(I am working on a book project, “Rethinking Chinese Politics: A Framework for Analysis.” I guess I’ll keep rewriting elite politics till I get it right!)

业内很多人习惯于把他和哈佛的傅高义(Ezra Vogel)以及马若德(Roderick MacFarquar)教授视为是领衔在美国研究中国精英政治的三驾马车。傅老师和傅高义经常互相开玩笑说他们是亲兄弟,因为都姓“傅”。有一次三位大咖会面,我也在场。傅老师又开玩笑用中文说:“我们俩(指指他和傅高义)是亲兄弟,他(指指旁边的马若德)不一样,他姓马。”马若德听了也是一如既往地坐在那儿一动不动,只是微微一笑。如今三驾马车已纷纷离我们而去了。

傅老师也关心学生们的生活,他在波士顿最喜欢的餐馆是石库门,经常会在那里请学生们吃饭。我在这之前只听说有学生会请老师吃饭表示感谢的,没听说过老师要常常掏腰包请学生吃饭的。后来有一天,他突然改约我在查尔斯河对面剑桥的Shanghai Fresh吃饭,我以为他那天在哈佛有事,毕竟他也常年是费正清中心的研究员。结果那天他到了餐馆,先环顾一下四周好像要确保没有人在偷听,然后很神秘地悄悄跟我说:“你知道吗,石库门的大厨跑到这里来了。”

从此,我们便改在Shanghai Fresh吃饭了。后来我父母第一次到波士顿,傅老师也执意要请他们在那里吃一顿饭,哪怕他那天晚饭之后还得立刻去赶火车。傅老师特别喜欢和中国人打交道,也习惯用中文和我们交流。他这个俄亥俄长大,在美国中西部受教育又在东海岸工作了34年的美国人,居然有时会说“我现在习惯用中文思考了,有的时候会想不出来英文该怎么说了。”也许也受到他的老师邹谠的影响,傅老师也热爱中国文化,甚至还有时会把这种文化融入到自己的行为方式中。我和太太结婚时,婚礼是在国内办的。告知傅老师这个消息后,他说:“中国人结婚不是都要领导致辞的吗,来,我给你录几句。”这才有了后来我婚礼上播放的傅老师对我们婚礼的祝福。

傅老师鼓励学生的方式也很有特色。其他老师表扬我,我一般都还比较淡定;傅老师表扬我时,我可是很骄傲的,因为他不太当面非常直白地表扬我。哪怕要表扬,都还得拐个弯抹个角。比如有一年,我跟他分享我那年发表的数篇学术论文,他回我的邮件第一句话是他一贯的幽默,让我仿佛能看到慈祥的他就在面前:“你今年没做什么事吧?(笑脸)我真不知道你是怎么把这么多事都办成的(You haven’t done much this year, have you? I don’t know how you do it all. )。”

但后来我多次听说,他总是在背地里,在别人面前使劲地夸我。母校波士顿大学的叶敏教授跟我说,就在今年5月傅老师退休会上,他还提到我,说“孙太一非常优秀,正在成为一个领域的出色教授。”说他的一生最大的成就是学生,尤其是还在学术界的学生。他为学生们感到骄傲。

本来以为写这些文字的时候会很难落笔,会非常悲伤。但其实我是一边流泪一边傻笑着写完的。太多对傅老师的记忆交织在一起,但好像只有美好。他对生活的乐观,给身边人投射的美好,让我在想到他时很难真的陷入悲痛不能自拔,因为我知道,他面对这个世界的一切困难和意外,都会是积极且富有正面的感染力的。我教书的学校和家离得很远,新冠疫情刚开始时,有一次他给我的邮件是这样开头的:“希望你一切都好。我想你现在应该是在网上授课吧?这样每周可省了不少通勤时间,你一定挺喜欢新冠疫情的吧!(I trust (hope) all is well. I assume you are teaching remotely, which saves you many hours every week. You must like covid-19!)”

如今,傅老师已然离去,但那些被他改变过命运的学生,早已在各自的岗位上继续前行。我们身上或多或少都留有他的影子,然而,这世间再也没有他那独一无二的“原版”了。即便如此,他的等身著作,以及我们这群传承他思想与精神的学生,仍然是他曾在世间意义非凡地走过一遭的最深印迹。

(原文发表在海外看中国)