华裔飞虎队老兵黎玉荣先生的抗战亲历

活动预报

为抗战胜利暨纪世界反法西斯战争胜利80周年,同时纪念旧金山会议签署80周年,我们诚挚邀请您参加:

地点:USS Hornet 航空母舰博物馆(阿拉米达港)

时间:2025年8月30日(星期六),上午10:00 至晚上8:00

活动内容:和平展览、国际论坛、《T台上的牺牲与荣耀》主题时尚秀、纪念演出、闭幕胜利合影与和平共识签署仪式等

购票与咨询:请联系活动主办方邮箱:info@sfpacificwar.org

官网了解详情与购票:www.sfpacificwar.org

本文系赵湘君依据黎玉荣先生亲笔日记原稿翻译编辑。

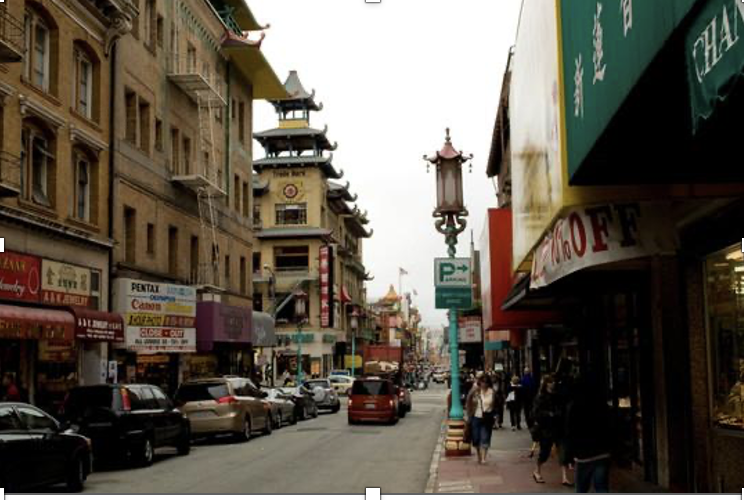

初征:从唐人街走向战场

1943 年的那个夏天,炽热的阳光烘烤着旧金山唐人街,空气中弥漫着鞭炮残留的硝烟味与东方香料的独特气息。18 岁的黎玉荣,刚刚从伽利略高中毕业,正帮着父亲在干货铺里忙碌,手中的账本记录着生活的琐碎与安稳。然而,一封征兵通知书的到来,如同一颗石子投入平静的湖面,彻底打破了他原本的生活轨迹。

征兵通知书像是一道不可违抗的命令,带着战争的紧迫感,落在了这个华裔少年的手中。那一刻,他望着唐人街熟悉的青石板路、热闹的商铺和往来的乡亲,心中五味杂陈。但年轻的热血与对家国的责任感,很快占据了上风,他毅然决定响应号召,投身军旅。

告别了父亲的干货铺,告别了唐人街,黎玉荣踏上了前往奥德堡的征程,开启了他的军事训练生涯。奥德堡的基础训练是艰苦而严苛的,这里的一切与唐人街的宁静截然不同。由于北加州经常发生山林火灾,熊熊燃烧的山火成为了他训练的特殊战场。在松烟弥漫的环境里,他学会了如何在复杂的地形中辨别风向,这一技能后来在战场上发挥了至关重要的作用,让他能够敏锐地感知周围环境的变化,躲避危险。

在伪装连的日子里,黎玉荣结识了来自洛杉矶的华裔士兵。他们挤在帆布帐篷里,用粤语夹杂着英语交流,乡音中的细微差别成了他们彼此调侃和亲近的纽带。在这里,他们一起学习伪装技巧,如何用自然材料巧妙地隐藏军事设施,如何融入周围的环境,不被敌人发现。每一次训练都是一次挑战,也是一次成长。

命运的转折总是突如其来。1943 年深秋,在麦科德空军基地,一场阑尾炎手术不仅切除了他身体的病痛,更像是命运的一次重新洗牌,为他开启了通往第 14 空军勤务大队的大门。这个大队,将成为他在二战中最难忘的战斗记忆的起点。

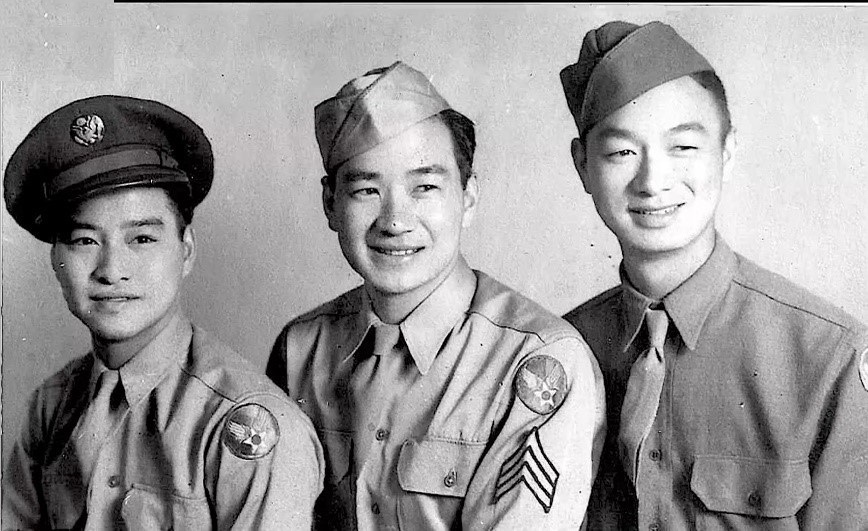

随后,黎玉荣来到了伊利诺伊州斯普林菲尔德的军营。在这里,他经历了一次又一次的惊喜与感动。当他在点名册上看到弟弟 Tommy Jow Lai 的名字时,心中涌起一股难以言喻的温暖与力量。而几个旧金山唐人街发小的出现,更是让他觉得仿佛又回到了家乡的街巷,熟悉的面孔在陌生的军营中成为了彼此最坚实的依靠。

第 555 空军勤务中队,这支由 1100 名华裔士兵组成的特殊部队,承载着特殊的使命。他们是应中国武装部队总司令的请求而组建的,旨在成为中美之间的 “语言桥梁”。黎玉荣和战友们凭借着熟练掌握的粤语、闽南语和英语,在中印缅战区的密林中,搭建起了一条无形却至关重要的通讯线,传递着情报与指令,为战争的胜利贡献着自己的力量。

在佛罗里达州威尼斯空军基地的棕榈树下,埃里克・H・凯普尔上校用马鞭指着地图上的驼峰航线,神情严肃而庄重地强调着每一个零件对于空战胜负的重要性。黎玉荣认真地在笔记本上画下军需卡车的草图,阳光透过棕榈叶的缝隙,在纸页上投下斑驳的光影,如同他对未来战争的憧憬与担忧交织在一起。这一刻,他深刻地意识到,自己已经不再是那个在唐人街生活的懵懂少年,而是一名肩负着保家卫国重任的战士,即将奔赴遥远而未知的战场,迎接战火的洗礼 。

跨洋:赤道仪式与海上风暴

1944 年 10 月,威尔明顿港被一片阴沉的雾气笼罩,S.S. General Butner 号运输船静静地停靠在码头,巨大的烟囱中喷出滚滚黑烟,与周围的雾气交织在一起,仿佛一幅凝重的战争画卷。黎玉荣和第 555 中队的战友们背着沉重的行囊,迈着坚定的步伐踏上了跳板,即将开启一段充满未知与挑战的跨洋之旅。

码头上,热闹非凡,卖花姑娘用生硬的粤语向士兵们呼喊着 “一路平安”,那不太标准的乡音,却让黎玉荣心中涌起一股暖流,仿佛又回到了旧金山唐人街的街头。他回头望去,看着逐渐远去的码头,心中默默告别着熟悉的土地,对未来的征程既充满期待,又略带一丝紧张。

在船舱底层,狭小而昏暗的空间里,吊床随着船身的晃动轻轻摇摆。黎玉荣和弟弟 Tommy Jow Lai 紧紧地挤在一起,周围弥漫着汗味和海水的咸腥味。他们小心翼翼地翻看着母亲寄来的全家福,照片里的家人笑容满面,唐人街的灯笼在微风中轻轻颤动,那温暖的画面与此刻的环境形成了鲜明的对比,让他们更加思念远方的亲人 。

当船穿越赤道时,一场特别的仪式在甲板上举行。水手们把华裔士兵们蒙住眼睛,然后推到甲板上。当黎玉荣摘下眼罩的那一刻,眼前的景象让他既惊讶又新奇。被油漆涂成绿色的 “海神” 高高地站在那里,挥舞着三叉戟,仿佛在守护着这片神秘的海域。周围的水手们欢呼雀跃,海水的咸味混合着檀香皂的气息扑面而来,那熟悉的檀香味,瞬间勾起了他对旧金山洗衣店的回忆,那是家乡的味道,是母亲的味道。他不禁想起出发前母亲往他背包里塞樟脑丸的情景,心中满是温暖与思念。

然而,跨洋之旅并非总是充满新奇与欢乐,更多的是未知的危险与挑战。11 月 11 日,墨尔本港外,风暴突然来袭。狂风呼啸着席卷而来,海浪像一头发狂的野兽,猛烈地撞击着船舷,发出震耳欲聋的轰鸣声。船身剧烈地摇晃着,仿佛随时都会被大海吞噬。黎玉荣蜷缩在两条薄毯子里,紧紧地抓住吊床的边缘,试图保持平衡。上铺的士兵因晕船而呕吐不止,那令人作呕的气味弥漫在整个船舱,与海浪的轰鸣声交织在一起,形成了一种令人绝望的氛围。

在这狂风暴雨中,黎玉荣的心中充满了恐惧和不安。他在日记本上画了个歪歪扭扭的吉普车,旁边写着 “距昆明还有几天”,以此来转移自己的注意力,同时也表达了对目的地的期待和渴望。他想象着到达昆明后的情景,希望能尽快结束这段充满危险的旅程 。

11 月 14 日,风浪愈发猛烈,仿佛要将整艘船撕成碎片。黎玉荣放弃了去教堂的念头,他知道在这样的天气里,走出船舱是非常危险的。他静静地躺在吊床上,听着外面狂风暴雨的肆虐,数着舱顶的铆钉,试图让自己平静下来。此时,他忽然想起伽利略高中的历史老师说过 “战争是文明的催化剂”,那时的他对这句话并没有深刻的理解,但在这茫茫大海上,面对大自然的狂暴和战争的残酷,他似乎开始明白了这句话背后的沉重含义,战争不仅改变了人们的生活,也让人们更加深刻地认识到生命的脆弱和珍贵 。

直到 11 月 12 日中午,风暴终于渐渐平息,黎玉荣才抢到机会冲了个冷水澡。铁锈味的水流过脊背,让他感到一阵刺骨的寒冷,但同时也让他清醒了许多。他仿佛又回到了奥德堡的淋浴间,只是那时身边没有晕船的同伴此起彼伏的呻吟,没有这令人恐惧的风暴。这场风暴让他更加珍惜平静的时光,也让他对未来的战争有了更深的敬畏之心 。

奋战:雷多公路的生死 21 天

1945 年 3 月,阿萨姆邦的晨雾还未完全散去,黎玉荣所在的部队就已踏上了雷多公路。这条公路,宛如一条被碾碎的蟒蛇,蜿蜒在缅甸山区的崇山峻岭之间,每一寸土地都诉说着战争的残酷与艰辛。

雷多公路,又被称为史迪威公路,它从印度雷多出发,穿越缅甸北部,最终抵达中国畹町,全长 1700 多公里。这条公路的修建,是为了打破日军对中国的陆地封锁,为中国抗战输送物资。然而,在修建过程中,无数的工人和士兵付出了生命的代价。它不仅是一条交通要道,更是一条用鲜血和生命铺就的抗战生命线 。

部队沿着雷多公路艰难前行,每一步都充满了挑战。路边的弹坑和十字架,仿佛是战争留下的伤疤,触目惊心。这些弹坑,是日军轰炸的痕迹,每一个弹坑都可能吞噬过生命;而那些十字架,则是为了纪念在战斗中牺牲的战士,他们的生命永远定格在了这片异国他乡的土地上 。

第一天的行程,他们就遭遇了重重困难。49 英里的路程,在崎岖的山路上显得格外漫长。士兵们背着沉重的装备,在泥泞的道路上艰难跋涉,汗水湿透了他们的衣衫,与泥土混合在一起。夜晚,他们在树林中安营扎寨,吊床在树梢间摇晃,仿佛随时都会被风吹落。远处传来大象的鸣叫,那声音在寂静的夜晚显得格外悠长,让人感到一丝神秘和不安。

在行军途中,黎玉荣和战友们不仅要面对恶劣的自然环境,还要时刻警惕日军的袭击。他们的神经始终紧绷着,不敢有丝毫懈怠。然而,命运却在不经意间给了他们沉重的一击 。

3 月 9 日的午后,伊洛瓦底江的支流在阳光的照耀下泛着金属般的光泽,看似平静的江面下,却隐藏着致命的危险。洛克・克林顿,这位年轻的士兵,或许是被这看似平静的江水所迷惑,又或许是想在艰苦的行军中寻找一丝放松,他脱掉军装,毫不犹豫地跃入水中。

黎玉荣正靠着吉普车头擦拭步枪,他的目光下意识地扫向江面,突然看到洛克・克林顿在水中挣扎的身影。“小心暗流!” 他大声呼喊,声音在江面上回荡,但很快就被湍急的水流声吞没。

黎玉荣和斯坦福・方见状,立刻毫不犹豫地跳进水中,试图营救洛克。他们在水中奋力游动,向着洛克的方向靠近,然而,暗流的力量远比他们想象的要强大。江水如同一头凶猛的野兽,不断地冲击着他们,让他们的行动变得异常艰难。他们一次次地伸出手,却只能抓到一把水草,眼睁睁地看着洛克被江水逐渐吞噬。

最终,洛克・克林顿没能逃脱命运的捉弄,被无情的江水淹没。他的生命,在这片异国的江水中戛然而止,只留下了战友们无尽的悲痛和遗憾。Tommy Jow Lai 在岸边瘫坐着,军靴里灌满了泥浆,他的眼神中充满了绝望和无助,仿佛一尊失魂落魄的泥塑。

那天晚上,篝火格外沉默。士兵们围坐在篝火旁,脸上写满了疲惫和悲伤。钢盔里的咖喱饭,原本应该是美味的,但此刻吃起来却像掺了沙子,难以下咽。洛克的离去,让大家的心情沉重到了极点,他们默默地吃着饭,没有人说话,只有篝火燃烧时发出的噼啪声,仿佛在为洛克奏响一首无声的挽歌 。

在这艰难的行军途中,黎玉荣也收获了一块改变他一生的玉石。那是在穿越中缅边境的那天,他把那块一直放在口袋里的灰色石头掏了出来。晨霜在石头表面结了层薄冰,阳光照过时,折射出细碎的光斑,宛如夜空中闪烁的繁星。

路边,中国士兵背着步枪蹒跚而行,他们的草鞋在碎石路上留下了斑斑血迹,每一步都显得那么艰难。看着他们的身影,黎玉荣心中涌起一股复杂的情感。里奥・T・洪喃喃自语道:“他们和唐人街的洗衣工没什么两样。” 这句话,让黎玉荣想起了父亲常说的 “同根同源”,他深深地感受到,无论身处何方,血脉的共鸣真的能穿透语言的屏障,将人们紧紧地联系在一起 。

此时,手中的玉石仿佛也有了温度,它不再是一块普通的石头,而是成为了黎玉荣在战争中的心灵寄托,见证了他的成长与蜕变,也承载着他对战友的思念和对和平的渴望 。

温情:昆明月光与上海舞步

1945 年 3 月,历经战火洗礼与长途跋涉的黎玉荣,终于踏上了中国的土地。当他的双脚踩在这片陌生而又熟悉的土地上时,心中涌起一股难以言喻的亲切感,仿佛漂泊已久的游子终于回到了母亲的怀抱 。

他首先抵达的是保山的修车厂,这里弥漫着熟悉的米饭香,那是家的味道,是故乡的气息。当黎玉荣用粤语向当地师傅请教机床操作时,对方眼中先是闪过一丝惊讶,随后慢慢变成了笑意。这笑意中,包含着对同胞的认同,对远方来客的欢迎,让黎玉荣在异国他乡感受到了温暖 。

3 月 16 日,黎玉荣乘坐运输机前往昆明。从舷窗俯瞰,云南的梯田层层叠叠,像无数面镜子反射着阳光,闪耀着迷人的光芒。这美丽的景色让他陶醉其中,也让他更加深刻地体会到了这片土地的魅力 。

昆明基地的军官俱乐部里,留声机播放着《玫瑰玫瑰我爱你》,那悠扬的旋律在空气中回荡。黎玉荣坐在舞池边,看着白人士兵搂着中国姑娘旋转,心中感慨万千。此时,他忽然觉得口袋里的玉石在发烫,仿佛它也在为这和平与欢乐的氛围而激动 。

3 月 17 日,黎玉荣在城里漫步,旗袍店的伙计用带着云南口音的粤语问他要不要定制长衫。那一刻,他恍惚以为自己站在旧金山的都板街上,周围的一切都那么熟悉,那么亲切。他的思绪飘回了家乡,想起了亲人,想起了那些无忧无虑的日子 。

3 月 19 日,车队的其他人员今天抵达了。我从城里回来后才得知,吉尔伯特・汤姆和吉米汤在下坡时出了车祸,车子翻了下去。万幸的是他们都安然无恙。这条路又窄又崎岖,这样的事谁都有可能遇上。

1945 年 3 月 21 日,我们的车队再次出发。之前坐飞机过来的士兵们都坐上了 2121 号卡车。下午 3 点,我们抵达了樟宜,这里是总部和 2121 部队的驻地,我们已经行驶了 110 英里。我们遇到了老朋友们,和他们聊了很久。他们告诉我们,他们和白人士兵发生过几次冲突,这种事时有发生。

在缅甸公路上开车可不是什么愉快的事,天又热又潮湿,路况还很糟糕。虽然到昆明只有大约 600 英里的路程,但我们花了 20 多天才抵达那里。在华部署妥当后,大队开始展开行动,总部设在 Chanyl。所有中队 / 连队在华南各地的基地都配合作战部队出色地完成了任务。我作为补给中士驻守在芷江和贵阳。

那天晚上,我听说第 407 中队已经抵达,驻扎在这个空军基地的另一边。一听到这个消息,我就立刻跑了过去,希望能在那里见到一些朋友。令我惊喜的是,我遇到了霍华德・泉和艾伯特・方,他们是我在旧金山唐人街时的发小。再次相见,我们欣喜若狂,泪水夺眶而出。 “唐人街的周记云吞店还开着吗?” 艾伯特・方的问题,让所有人都红了眼眶。他们怀念家乡的美食,怀念家乡的街道,怀念那些一起度过的美好时光。然而,战争让他们远离家乡,在这片遥远的土地上浴血奋战 。

随着战争的推进,胜利的曙光逐渐显现。1945 年 8 月 15 日,日本宣布无条件投降,这一消息如同一颗璀璨的星星,照亮了黑暗的天空,让人们看到了和平的希望 。

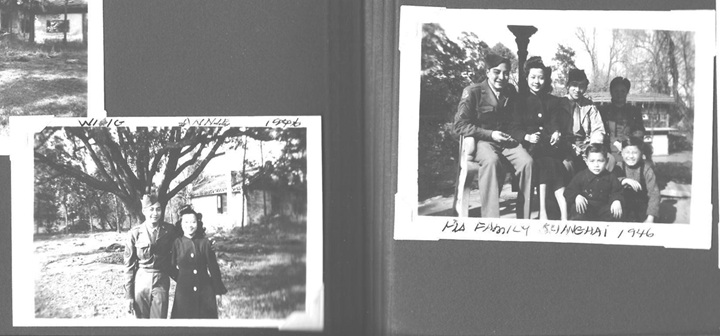

上海,这座充满魅力的城市,成为了庆祝胜利的海洋。派克饭店舞厅里,水晶灯的光芒比昆明的月光更耀眼。黎玉荣搂着安妮旋转,军装口袋里的玉石硌着肋骨,仿佛在提醒他战争的残酷与和平的来之不易。爵士乐与外滩的汽笛声交织在一起,构成了一曲美妙的乐章,让人陶醉其中 。

在上海的日子里,黎玉荣尽情享受着胜利后的喜悦。他和战友们一起在街头漫步,看着人们欢庆胜利的场景,心中充满了自豪。曾经飘扬在上海上空的膏药旗被中美英苏四国的国旗替代,人们在城区道路搭建牌楼,到处都是庆祝胜利的标语和横幅。整个上海都沉浸在一片欢乐的海洋中,鞭炮声、欢呼声、锣鼓声不绝于耳 。

然而,在这欢乐的氛围中,黎玉荣也没有忘记自己的责任。他依然坚守在岗位上,为战后的重建工作贡献着自己的力量。直到某天在百老汇大厦的橱窗里看到 “胜利日” 的号外,他才惊觉自己已经六个月没给家里写信。他迫不及待地拿起笔,写下了对家人的思念和对战争结束的喜悦,希望这份家书能早日寄到家人手中,让他们放心 。

回归:战争的遗产与和平的回响

1946 年 5 月,阳光洒满了比尔营,黎玉荣站在营地中,手中紧紧握着退伍证明,印章上的油墨还未完全干透,散发着一种特殊的气息,那是他军旅生涯结束的象征 。

他缓缓地摸着军装口袋里的玉石,如今它已变成了深绿色,宛如一块凝结着岁月与记忆的翡翠。回想起在战场上的点点滴滴,那些枪林弹雨、生死与共的日子仿佛就在昨天,但此刻,战争的硝烟已经散去,他终于要回到阔别已久的家乡。

旧金山州立大学的校园里,阳光透过树叶的缝隙洒在地上,形成一片片光斑。黎玉荣坐在课堂里,表面上他认真地听着教授讲课,可思绪却常常飘回到战争岁月。他总会不自觉地在笔记本边缘画下军需卡车,那些曾经陪伴他在战场上奔波的伙伴,成为了他记忆中难以磨灭的符号 。

然而,家族生意的责任最终还是让他放下了课本,回到了家族的生意中。圣马刁的家中,充满了温馨的气息。妻子轻轻接过他手中的玉石,眼中闪烁着好奇与温柔。她决定把这块玉石嵌进银戒指,让它成为一件独特的纪念品,承载着他们的爱情与黎玉荣的战争记忆 。

在镶嵌的过程中,妻子发现玉石背面有个细微的凹痕,那是在雷多公路上的颠簸中,被吉普车钥匙硌出来的。这个小小的凹痕,仿佛是战争留下的最后一道痕迹,见证了黎玉荣那段艰难而又刻骨铭心的旅程 。

黎玉荣看着镶嵌好的戒指,在阳光下,戒指闪烁着柔和的光芒,玉石的纹理清晰可见。他的思绪也随之飘远,想起了洛克・克林顿沉入江底时激起的涟漪,那一瞬间的绝望和无助仿佛又涌上心头;想起了 Tommy Jow Lai 在岸边呆滞的眼神,充满了悲伤和迷茫;还想起了派克饭店里安妮旋转的裙摆,那是胜利与和平的象征,给他带来了短暂的欢乐和希望 。

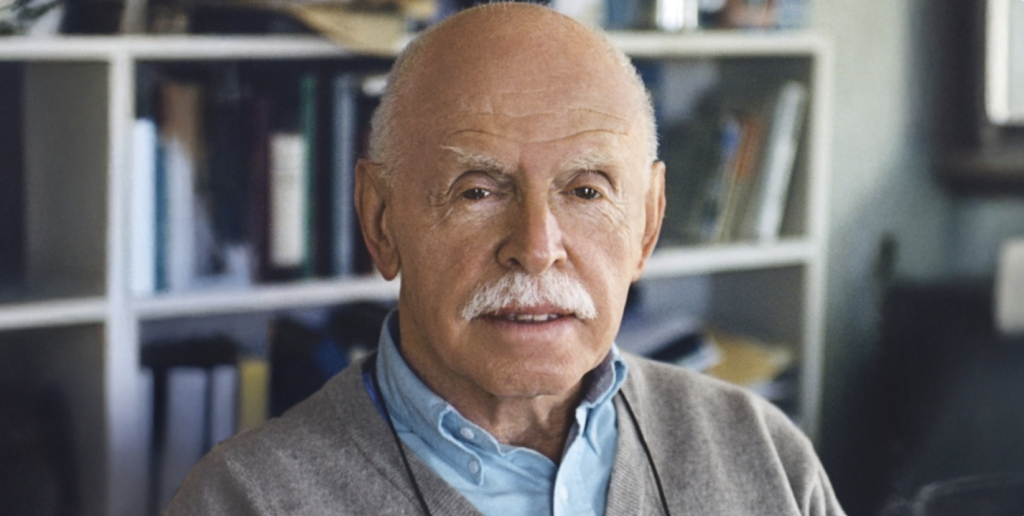

多年后,黎玉荣已经是一位白发苍苍的老人。一天,孙子好奇地指着他手上的戒指,眼中充满了童真和疑惑,问道:“爷爷,这戒指上的纹路是什么呀?” 黎玉荣微笑着戴上老花镜,缓缓地拿起戒指,指尖轻轻地划过玉石表面的每一道痕迹 。

“孩子,这是雷多公路的尘土,” 他的声音低沉而沙哑,带着岁月的沧桑,“这是伊洛瓦底江的水痕,这是……” 他的话语忽然停顿了,阳光透过窗玻璃,照在戒指上,折射出的光斑落在了 1945 年的日记本上,那页记载着洛克葬礼的文字已经泛黄发脆,仿佛在诉说着那段沉重的历史 。

“战争就是地狱。” 黎玉荣轻轻地合上日记本,戒指在桌面上轻轻磕碰了一下,发出清脆的声响,像极了当年 S.S. General Butner 号驶离旧金山港时,码头上响起的最后一声汽笛。这声汽笛,不仅是他战争记忆的起点,也是他对和平渴望的象征 。

他深知,战争带来的是无尽的痛苦和灾难,无数的生命消逝,家庭破碎。而和平,是多么的珍贵和来之不易。他希望孙子能够珍惜现在的和平生活,永远不要经历战争的残酷 。

黎玉荣的故事,就像一部生动的历史教科书,让我们深刻地认识到战争的残酷和和平的珍贵。在这个和平的时代,我们更应该铭记历史,珍惜眼前的和平,努力为世界的和平与发展贡献自己的力量 。

作者

-

美国海外抗日纪念馆策展人,《中美印象》和《星岛日报》专栏作者。