米特:大多数西方人不记得二战的主要盟国有中国

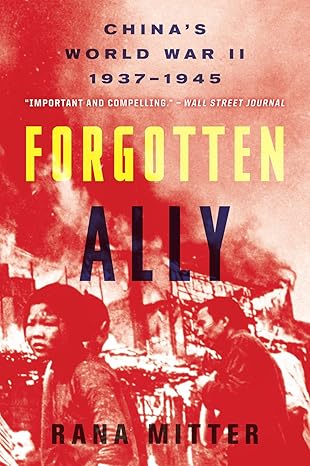

编者按:本文2025年9月6日由《聚焦中国》(China Focus)首发,本站特转发供读者参考。原编者按如下:“几十年来,我们关于那场全球性战争的理解一直未能对中国的角色给出恰如其分的说法。即使在中国被考虑在内的时候,它也只是一个次要角色,一个在一场美国、苏联和英国扮演主角的大戏中跑龙套的小演员。”《中国,被遗忘的盟友:西方人眼中的抗日战争全史》一书的前言中这样写道。拉纳·米特(Rana Mitter)是 《中国,被遗忘的盟友:西方人眼中的抗日战争全史》作者,美国哈佛大学肯尼迪政治学院教授。

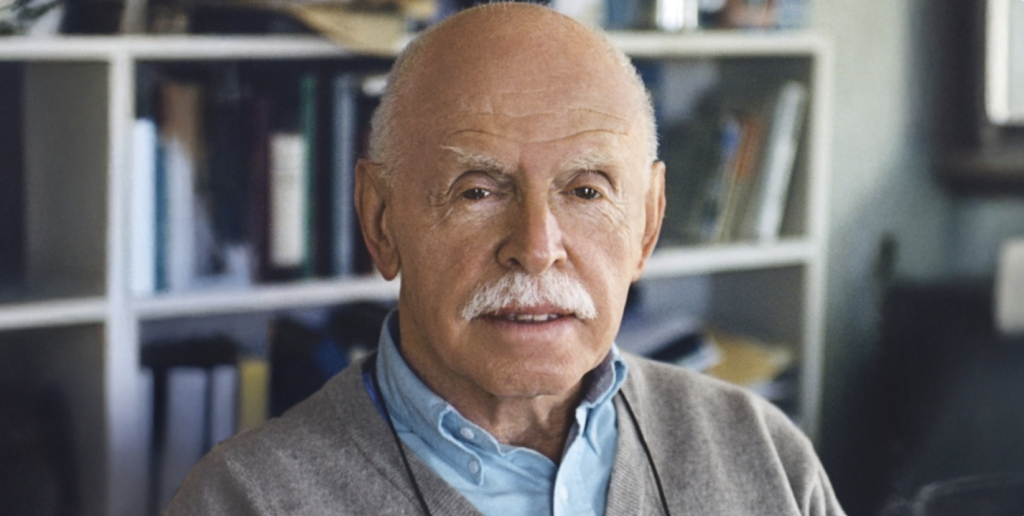

时值中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利八十周年。《北京周报》独家专访了该书作者、美国哈佛大学肯尼迪政治学院教授、英国国家学术院院士拉纳·米特(Rana Mitter), 深入探讨中国在二战中的作用,日军侵华引发的社会创伤,抗战胜利与中国国际地位的重塑,抗战历史在全球叙事中的缺位及重新被看见的意义。访谈摘要如下:

- 中国的抗战值得铭记

《被遗忘的盟友》作为英文版的书名是经过深思熟虑的。因为如果你问大多数西方人,二战的主要盟国有哪些,他们很可能会说有美国、苏联和英国。但他们可能不记得,中国不仅是同盟国之一,实际上还是最早抗击轴心国侵略的国家。

时至今日,如果你问中国以外的人,他们对二战期间中国的经历了解多少,大多数答案恐怕会非常有限。也许他们听说过1937到1938年间那场惨绝人寰的南京大屠杀,或者知道一些战役和轰炸的名称。但即使现在,具体细节在很大程度上仍然不为西方人所知。

仔细审视中国那段历史,你会发现:无数人失去了生命,成千上万人流离失所,基础设施遭受大规模破坏,整个社会发生了深刻变迁。

抗战不仅深刻地改变了中国,也对整个世界产生了深远影响。这段被遗忘的故事值得被更完整地讲述,这是本书创作的初衷。

为了更直接地理解中国在二战中的重要性,人们可以关注1938年的中国。大多数人认为战争始于1939年欧洲战场,但事实上,1937年7月7日卢沟桥事变后,抗日战争已全面爆发。

1938年的中国几乎没有盟友。大多数国家都认为中国击败日本的可能性微乎其微。当时的北平、上海、南京和广州等重要城市相继沦陷,日本全面占领中国似乎只是时间问题。

事后看来,继续战斗是正确的决定。但在1938年,继续战斗而非与日本妥协,绝非容易的选择。

如果中国当时没有坚持抗战,亚洲的战争进程可能会非常不同。随之,二战的轨迹——包括欧洲对抗希特勒的战斗——也可能会大不相同。这就是中国值得铭记的原因。

02. 从小人物视角理解抗战

在撰写这本书时,最重要的不是讲述那些大人物的事迹,而是发掘那些普通人的故事——他们的名字或许早已被遗忘,但是他们的经历对于理解那段历史是至关重要的。

直到最近,抗战期间发生的大规模难民危机才开始被中西方学者关注。

中国东部地区成千上万的老百姓被迫向内陆逃亡,乘船或步行数周甚至数月,前往重庆。被称为“下江人”的他们,不得不适应全新的地域文化,这种碰撞与融合深刻改变了中国的社会。

倾听这些声音,理解人们为何流离失所以及他们如何应对,也是这场战争宏大故事中不可或缺的一部分。多样的视角提醒我们,战争不仅关于军事力量、意识形态、理念和暴行,战争归根结底是关于人的——他们的愿望、期待和和选择。

03. 中国的抗战史值得进一步探究

二战期间,中国从半殖民地向独立主权国家转变,也从帝国主义的受害者转变成为重塑世界秩序的重要力量。

1945年,中国派代表团赴美国旧金山签署《联合国宪章》,从而与英国、苏联、美国与法国共同成为联合国安理会五大常任理事国。

战后,中国不仅在联合国,还在以世界银行和国际货币基金组织构成的全球经济秩序中承担重要的角色。

近些年,西方对中国在二战中作用的认知确实有所转变。如今,在美国国家二战博物馆和英国帝国战争博物馆,都能看到讲述中国作用的展览——这是二十多年前难以想象的。在一些全球性的二战通史著作中,中国的作用也被更多地提及。

然而,相较于西欧、北非或太平洋战场,中国的抗战经历至今在国际叙事中仍然缺乏足够的关注与呈现。因此,我们还有很长的一段路要走。

7月24日,在俄罗斯首都莫斯科,嘉宾参观纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年图片展。新华社记者 曹阳 摄

理解当下瞬息万变的国际秩序,离不开对中国在那段历史中所扮演角色的认知。从上世纪三四十年代起,中国不仅深度参与了联合国等关键战后国际机构的创建,还是一个关键的同盟国,中国在艰难条件下决定顽强抵抗,使亚洲战场得以抵挡日本的不断扩张。如果当时中国做出了不同的选择,二战的结果、战后的格局乃至随后的历史都将截然不同。这一点值得铭记,但仍未得到充分了解。

即使二战结束80年后,在今天这个时代,铭记中国的角色,了解那段历史中许多复杂的、且在诸多方面仍未被充分研究和探讨的内容,仍然至关重要。