外交事务:台湾战争将如何结束?

- 编译

- 扎克·库珀(Zack Cook)

- 07/11/2025

- 0

【编者按:本文2025年11月6日由美国《外交事务》杂志网站发表,英文题目为“How War in Taiwan Ends: If Deterrence Fails, Could America Thwart China?”,作者扎克·库珀(Zach Cooper)是美国华盛顿智库美国企业研究所的高级研究员,普林斯顿大学的客座教授。】

近年来,华盛顿的许多讨论焦点都放在如何阻止中国入侵台湾。在今年初就任美国国防部政策次长之前,埃尔布里奇·科尔比(Elbridge Colby)曾指出,台湾应当“全力以赴建立一种能够拒止入侵的防御体系”。事实上,一系列小型、廉价的武器系统确实在阻止中国两栖登陆方面展现出巨大潜力。特朗普政府最新的《国家防务战略》因此正确地将“拒止战略”作为阻止台湾遭侵的核心思路。

然而,击退入侵并不意味着战争就此结束。 中国军力专家吴旭(Joel Wuthnow)警告说:“在任何情况下,中国在一次失败的入侵之后,都不会承认责任、不会承认军事手段不可行、也不会转向完全不同的政治目标。” 换言之,即使入侵受挫,中国领导人习近平(或其继任者)也极不可能就此罢手,反而可能认为“既然已经没有太多可失去的”,那就继续战斗。

正因如此,政治学者迈克尔·贝克利(Michael Beckley)认为:“围绕台湾的战争很可能会演变为持久战——就像自工业革命以来几乎所有的大国战争一样。” 二战直到盟军攻占柏林、美国对日本投下核弹才结束。而在美中战争的语境下,这两种方式都显然不可取。因此,美国必须找到其他方式来结束战争。

未来,美国需要准备两种力量:一种用来阻止入侵,另一种用来结束战争。 防止战争爆发,确实需要特朗普政府等所强调的“创新型拒止威慑”;但仅靠拒止能力远远不够。 如果冲突在入侵失败后仍持续,美国还需要恢复那种“老派”的力量投射能力(power projection),才能真正迫使中国停战。

拒止的局限

20世纪,美国曾将全球力量投射的艺术发挥到极致。依托海外基地与航空母舰,美国军力几乎可以在全球范围运作。苏联解体后,美国在军事上的压倒性优势,使其能够同时运用两种威慑手段:拒止(denial)与惩罚(punishment)。

以1996年的台海危机为例。当时中国在台湾周边海域进行军事演习并试射导弹。随着局势升温,华盛顿派出两支航母战斗群驶近台湾。这些航母既执行拒止威慑——通过展示有能力阻止攻击的意图——又体现了惩罚威慑——因为其舰载机可打击驶往台湾的舰队,甚至攻击中国本土目标。

但近几年,美国及其盟友开始针对特定任务调整部队结构。前沿基地与航母虽然强大,却造价高昂、维护困难,且日益容易受到中国弹道导弹等“非对称打击”的威胁。因此,美国国防部推动发展更多“可消耗型(attritable)”装备——这种装备生产成本低,可一次性使用,适合小分队在中国威胁范围内作战。美国前海军陆战队司令大卫·伯格(David Berger)在2021年的一次防务会议上说,美国必须“习惯于使用一次性装备”。

然而,可消耗型系统对中国日常在台海的“灰色地带”胁迫几乎无能为力。 仅去年,台湾就侦测到中国军机5,105次进入其防空识别区。应对这些行动需要昂贵的战斗机,而不是低空无人机。类似地,在海上应对中国海军的频繁活动,也需要能长期监视并在必要时与中方对峙的军舰。

即使战争爆发后,拒止也只是部分答案。 美国的水雷和导弹可以击沉中国舰艇、造成大量伤亡,但中国领导层可能仍会寻求“局部胜利”——例如夺取台湾外岛,或实施海上封锁,使台湾周边海域成为“无人区”。前美国情报官员洛尼·亨利(Lonnie Henley)指出:“任何能令美国取胜的路径,都绕不开一场漫长的封锁战。”

因此,美国必须具备让中国认识到继续作战代价无法承受的能力。拒止战略只是第一步;惩罚威慑的威胁,才是美国真正的“王牌”。

无法停止,也不会停止

乌克兰战争清楚地表明,即便最初的入侵陷入僵局,要让战争终止依然极为困难。乌克兰依靠无人机和水雷等小型、廉价武器系统成功阻止了俄罗斯取得速胜,但却未能让俄罗斯总统普京付出足够高昂的代价,从而被迫停战。尽管俄军在战争中遭受惨重损失,但普京显然认为,继续作战的代价仍低于承认失败的政治代价。

俄罗斯的例子正是对中国行为模式的一种警示。理想情况下,入侵台湾失败的前景本应对中国形成有效威慑,但现实中,北京可能会出于多重考虑而选择在初败之后继续作战。首先,中国的工业生产能力远超美国,能够更快地补充和重建军力。过去三十年来,中国进行了大规模军备扩张。根据美国海军情报局的评估,中国的造船产能是美国的230倍以上。与此同时,美军面临严重的弹药短缺问题,有专家预测,在与中国的冲突中,美国的弹药储备可能在几周甚至几天内耗尽。

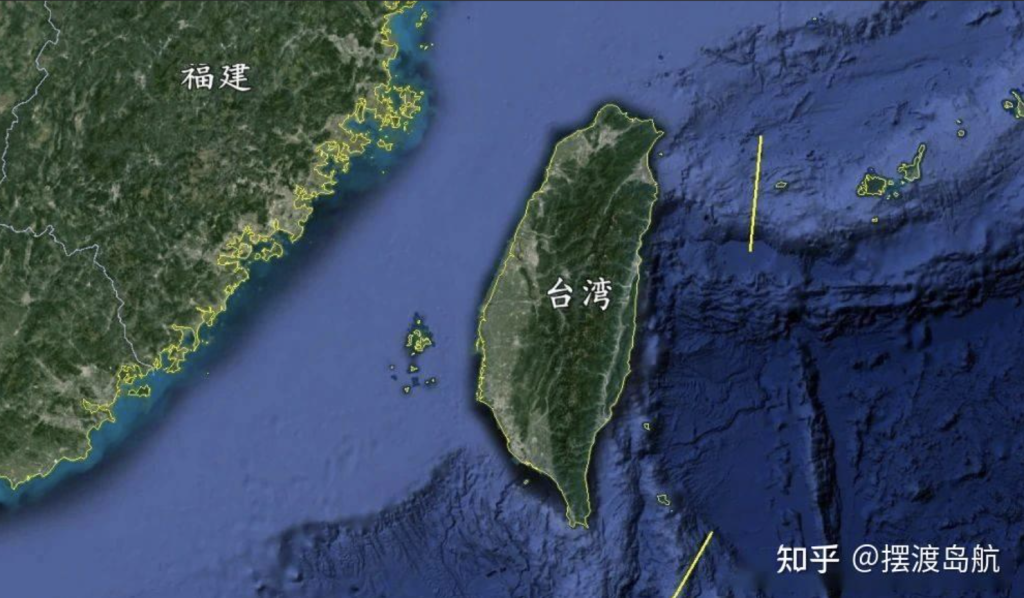

在其他物资供应方面,北京也可能认为自己能够比华盛顿和台北更具持久力。乌克兰在陆路补给方面已困难重重,而在台海冲突中,跨海运送哪怕最基本的物资将更加艰难。台湾是一个面积有限、粮食与能源储备不足的小岛;相对而言,中国迅速扩张的风能、太阳能和核能产业,能在一定程度上抵御美国可能实施的能源封锁。

北京相信自己能在台湾问题上赢得意志之战。

一旦台海爆发冲突,它很可能演变为一场“意志的较量”——而北京坚信自己能赢。中国官员多次将台湾称为“中国核心利益中的核心”。美国总统唐纳德·特朗普的看法却截然不同。他在接受《彭博商业周刊》采访时表示:“台湾离我们有9500英里,但离中国只有68英里。我只是觉得我们得聪明点……这真的非常、非常棘手。” 美国民众虽普遍同情台湾,但多数人并不希望与中国直接开战。芝加哥全球事务委员会在2024年的调查显示,多数受访美国人反对或不确定是否应为保卫台湾而与中国交战。

若台海战争中中国遭遇失败,这种挫败还可能威胁习近平或其继任者的执政地位,动摇中共的政治合法性。习近平显然不会愿意承认失败,因此可能命令解放军继续打一场看不到胜利希望的战争。 如果缺乏足够的惩罚威慑,中共可能判断,承认失败带来的风险要比继续作战更大。

正因这些因素,中国领导层可能宁愿在初期受挫后继续作战而非止战。 要结束这样的冲突,美国必须发出可信的惩罚威胁。 科尔比及特朗普政府的其他官员显然意识到这一点。科尔比在2022年共同撰写的一份报告中,主张采取“选择性惩罚行动”以及“通过加重对手代价来控制升级、推动战争终结”。这些行动可能包括经济禁运或查封中国在海外的资产。但北京一直在努力降低其对外部政治与经济压力的依赖,因此美国可能不得不进一步采取军事升级手段——包括打击关键基础设施以及中国国防工业体系的部分目标。

这些举措的确能提高中国继续战争的代价,但同时也带来了一个严峻的战略两难:如何在有效施压的同时避免全面升级。

“金发女孩”(寻找恰到好处的平衡)悖论

任何“惩罚性威慑”的威胁都将面临复杂的挑战。首先,是兰德公司研究人员所称的“金发女孩挑战”(Goldilocks challenge):惩罚的威胁必须足够强大,以促使北京结束一场它深度投入的战争;但又必须足够克制,以避免引发无法接受的升级,比如核武使用。要在这两者之间找到“恰到好处”的平衡,绝非易事。

因此,尽量限制台海冲突的初始规模,为中国领导层提供“降温”路径,将至关重要。中国领导人或许会在声称“给台湾一个教训”或占领部分有争议领土后选择退让。然而,北京在战争前的政治宣传可能会让这种退路变得更加狭窄——中国领导层可能会为了动员国内支持而妖魔化台湾和美国,同时宣扬解放军的军事实力与中华民族伟大复兴。某种意义上说,入侵台湾的决定可能就是一种“破釜沉舟”——一旦行动开始,就没有回头路。

台海冲突一旦爆发,其后果不仅限于中美之间。华盛顿、台北及其他国家的政治人物也可能会抬高赌注:趁中国陷入困境之际,试图限制北京的地区野心、推动台湾“法理独立”,甚至削弱中共的执政基础。在这种局势下,美国的政策若“太强硬”,可能激化战争;若“太软弱”,又可能失去威慑力。随着战争时间拉长、伤亡加剧、破坏扩大,在“太热”与“太冷”之间拿捏分寸将愈发艰难。

第二个挑战是,美国的“横向升级”(horizontal escalation)——即通过扩大冲突范围来施压——如今可能不再像过去那样有效。将更多经费用于发展“拒止能力”,可能会挤压原本可用于“惩罚性打击”的平台预算,例如隐形轰炸机或配备巡航导弹的潜艇。尽管美国战略界讨论过封锁中国能源进口的可能性,但目前中国的核电与可再生能源已占全国能源产量的三分之一,使其对能源封锁的脆弱性显著降低。切断中国的化石燃料进口确实会在长期造成影响,但相比之下,台湾的处境会更加危险。

因此,特朗普政府《国家防务战略》的最大挑战不在于是否投入资源发展拒止战略,而在于如何将“拒止”与“惩罚”有效整合,形成一个完整的威慑框架。击退对台湾的首次攻击固然重要,却远远不够。若缺乏清晰的战争终结计划,华盛顿可能重蹈伊拉克和阿富汗的覆辙——赢了首战,却输掉整场战争。

若美国要真正威慑中国,就必须让北京相信,华盛顿不仅有应对战争初期的战略,也有应对战争终局的计划。

作者

-

扎克·库珀(Zack Cook)是美国企业研究所(AEI)高级研究员、普林斯顿大学讲师,著有《命运之潮:伟大军队的兴衰》(Tides of Fortune: The Rise and Decline of Great Militaries。