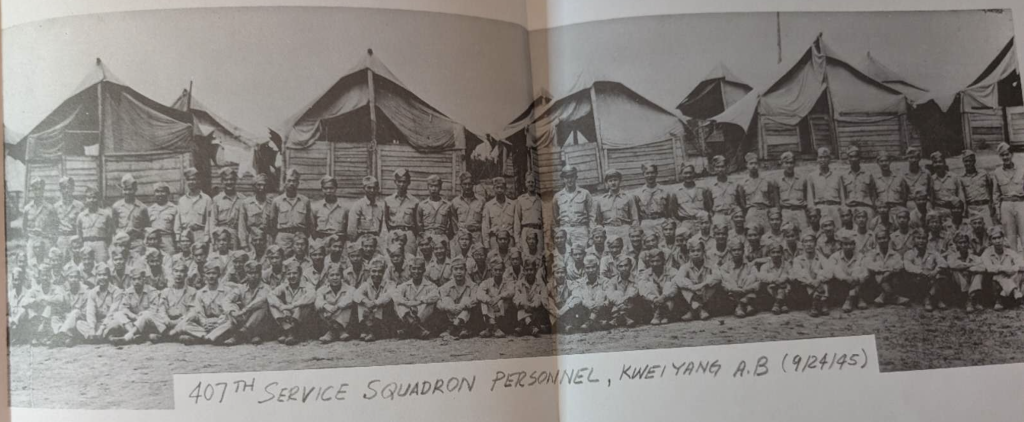

第407航空勤务中队:华裔美国人的战争经历

八十多年前,一群平均不过二十岁的华裔美国青年,从美国的各个“中国城”出发,踏上一条未知而险峻的道路。他们多半出身普通家庭,成长在歧视仍在的年代,学业、就业的机会都远不如人。然而,当第二次世界大战在太平洋与亚洲燃起,这些年轻人毫不犹豫地穿上军装,投入一场与中国、与美国、与自由未来紧密相连的战争。

他们被编入美国陆军航空队,受训于俄亥俄、伊利诺、弗吉尼亚等地,随后横跨大西洋、穿越非洲沙漠,抵达印度、缅甸,最后飞越高山与云层进入中国战区。他们不是飞行员,不是炮兵,他们是第407航空勤务中队的成员。他们在酷热与泥泞中抢修飞机,在轰炸声中搬运零件,在蚊虫与疾病之间维持战机起降。他们亲手修好的飞机,飞越“驼峰”,穿过子弹与风雪,带去补给,也带回伤员。

于是,他们的后裔把故事写下来,想告诉大家曾经有这样一个小小的华裔部队,在最危险的天空底下,默默撑着盟军的翅膀。

我读到他们的回忆时,并不知道自己会被触动到什么程度。等我合上书,我才明白:每一页纸背后,是一个个年轻的灵魂在战火中的坚持,是一段段本不该被遗忘的华裔历史,这些人并不是“历史人物”,他们是年轻的、真实的、会笑会痛的普通人,他们就在我们身边。

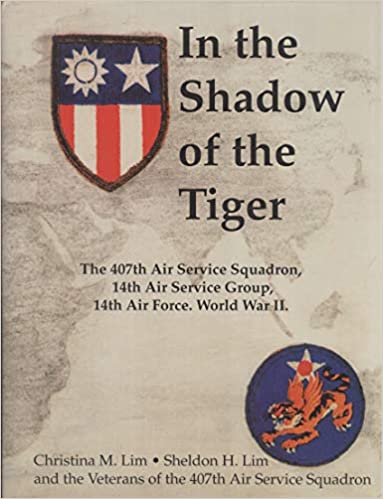

《In the Shadow of the Tiger》

被飞虎队光芒遮蔽的华裔面孔

我们熟悉的二战叙事里,欧洲的诺曼底与太平洋的硫磺岛是绝对的焦点;即便在亚洲战场,陈纳德与他的“飞虎队”也几乎占据了所有光环。而在这耀眼光芒投下的阴影里,还站着另一群人——美国陆军航空队中第一个,也是唯一个全华裔美籍单位,第407航空勤务中队。这本书的英文原名《In the Shadow of the Tiger》精准而残酷地揭示了他们的处境。他们绝非被动存在于阴影中,而是以惊人的韧性、智慧与牺牲,主动在历史的夹缝中,为自己、也为后代,凿刻出了一道不容忽视的光痕。

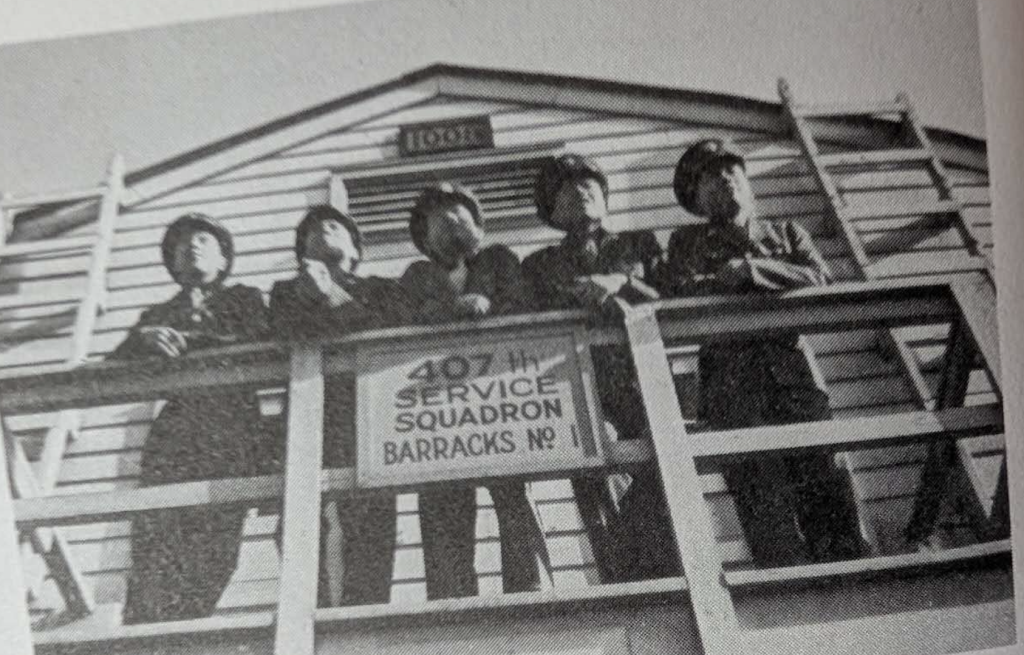

[第407勤务中队营房前(1944,俄亥俄州) 照片拍摄于 1944年春,地点是俄亥俄州帕特森基地(Patterson Field)。图中五位士兵站在写有“407 SERVICE SQUADRON BARRACKS No.1”的营房前,身份如下(左至右):Albert Fong, Peter Gee, Edwin Chu, David Fong, 以及一位未能确认姓名。]

这本书由老兵子女克里斯蒂娜·林和谢尔登·H·林,与健在的退伍军人共同完成的。正如献词中老兵Din L. Lee所写,这是为了“与年轻一代分享我们的经历”。

身份谜题与命运的召唤

书中反复出现一个追问,不仅是历史学者的疑问,更是士兵们自己在营火旁、书信里的困惑:“第407中队为何成立?为什么需要华裔美国人,而白人不能履行同样的职责?”

读到这里,我不由得停下翻页。这个问题的答案像一面多棱镜,映出战争背后交织的政治、身份与人性的层次。

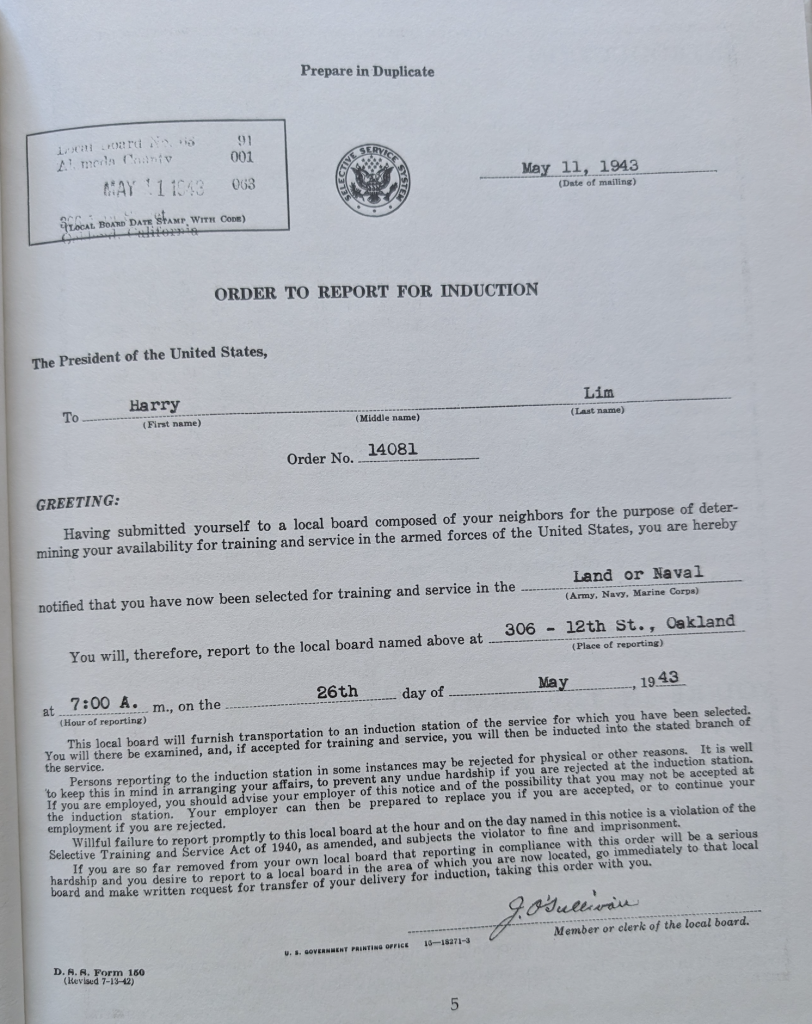

Harry Lim《入伍报到通知书》— 1943年5月11日

当时的征兵通知书由美国总统名义发出,文字简短却足以改变命运。许多华裔美国青年收到信的那一刻才真正意识到,他们将成为美军的一员。在此之前,虽然中国成为美国盟国、华裔开始获得有限的支持,但大多数华人仍然没有平等地位,也受着各种法律与社会歧视。可是参军可以带来改变,对于许多年轻的华裔来说,这是第一次能够以美国人身份站在国家的队伍里。 他们被送往加州、德州、伊利诺、俄亥俄等地接受基础军事训练。很多人第一次穿上军装,第一次感到自己真正属于这个国家。从收到征兵令的那一天起,他们的人生被推向了太平洋的另一端,印度、缅甸、中国、驼峰航线、前线机场、炸弹坑、沼泽、长途运输……他们从美国的街区和学校离开,进入战争的世界。 而他们的故事,正是从那封入伍通知书开始。

在这里我们不得不提到一个极为重要的历史背景:《排华法案》。《排华法案》是1882年美国国会通过、总统签署的一项专门限制华人移民入境和入籍的法案。这个法案引发了诸多方面对华人的系统性歧视。后来,这项法案还被一再延长、增项,扩大范围,直到1943年12月才废止。这些华裔士兵领到“入伍通知”时,是在该法案被废除的半年之前。

第407勤务中队,以及其他驻扎在帕特森基地的华裔部门,都成为美国陆军航空队战略布局的一部分。那时,美国政府与中国国民政府建立了盟友关系,媒体不断强调中美友谊。因此,美国军方希望能让中国和亚洲战场看到:“华裔美国士兵正在为中国而战,为美国而战。”表面上,他们是后勤技术兵;但在政治宣传中,他们也是象征性的代表,证明中美站在同一阵线、并肩作战。

为什么要派华裔去亚洲?

美国军方认为:华裔士兵与中国军队能合作得更顺畅,语言上有优势,外貌容易融入当地,不像白人会太显眼,更容易获得中国平民与国军的信任,对宣传有利:“美国在帮助中国,中国也在帮助美国” 因此,华裔美国士兵被视为最适合派往中印缅战区的群体。第407中队的存在,正在用行动回答,他们愿意为美国流血,他们愿意为中国奋战,他们不是旁观者,而是战士,他们的军功,最终让美国政府承认,华裔美国人值得拥有平等、尊重与公民权利,这是美国华人历史上第一次,用军装与牺牲摆脱《排华法案》的歧视、换来的身份认同。

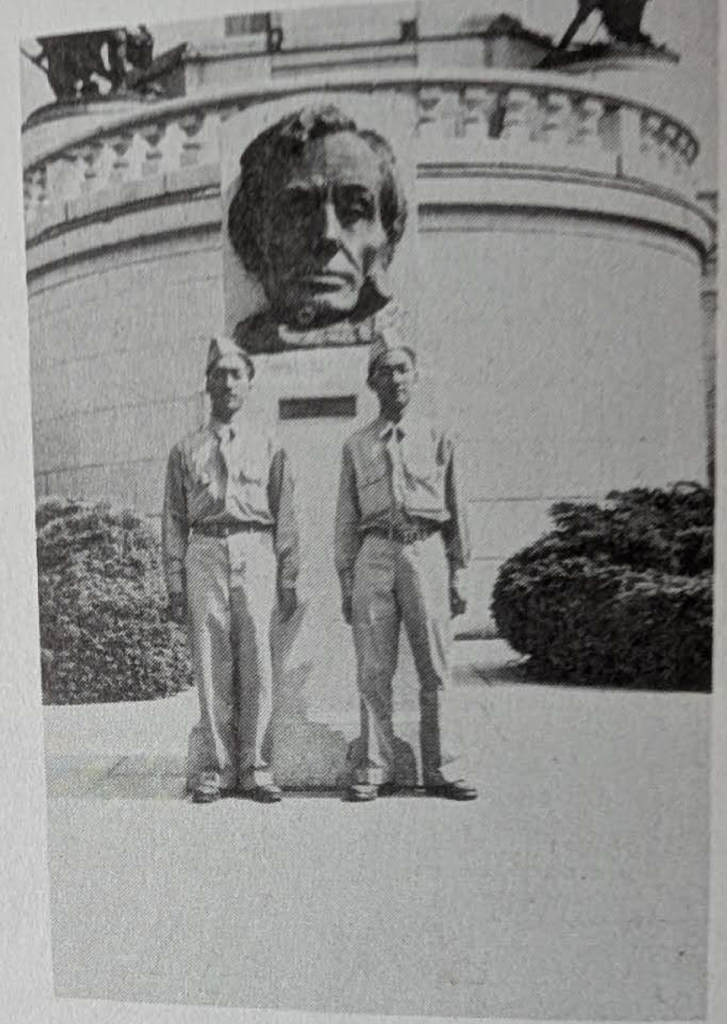

James Jay 与 Edwin Ong,摄于 1943年7月19日。当时他们正在林肯的老家Springfield, IL受训

第407勤务中队于 1943年7月10日 在伊利诺州斯普林菲尔德正式组建。完成基础训练后,他们被转移至俄亥俄州的 帕特森空军基地(Patterson Air Force Base)。帕特森基地是美国陆军航空队的重要维修与后勤中心,也是14航空队地勤单位的训练总部。来自全美各地的华裔士兵在这里汇合,从旧金山唐人街、洛杉矶中国城,到东北的纽约、波士顿、西北的西雅图,有些则来自德州或中西部小镇。

第407勤务中队大约80%的士兵来自加利福尼亚和纽约(尤其是旧金山、洛杉矶、纽约唐人街),他们来自街道、餐馆、洗衣店、修理铺、学校、农场以及华人小镇,年龄差距很大,有刚从高中毕业的青年,也有已婚、有孩子的成年人,另外20%来自其他26个州包括马萨诸塞、印第安纳、密歇根、明尼苏达与新罕布什尔州等,第407中队的组成非常多元,他们带着不同的口音、不同的背景,却为了同一件事而聚在一起:成为美国军人,帮助中国与美国对抗日本。

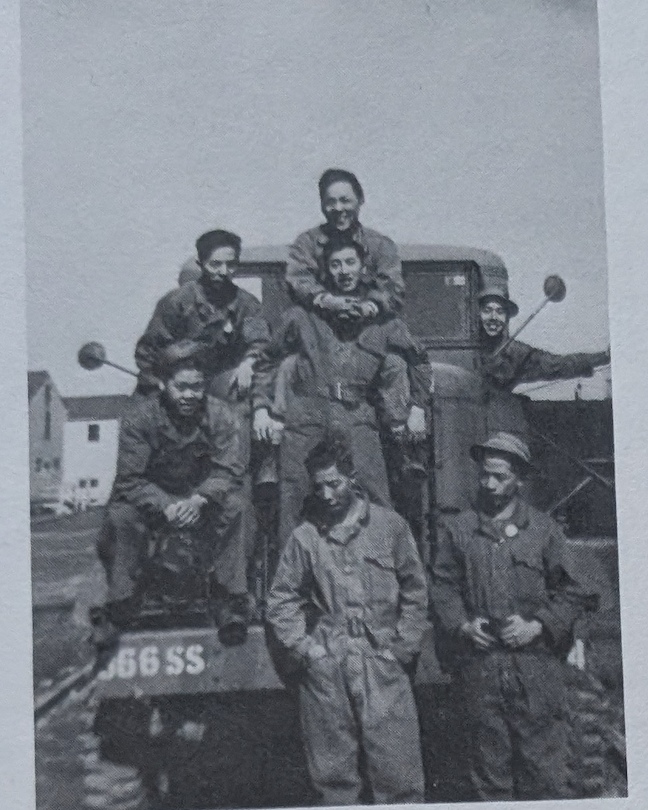

Army truck, Patterson Field: Left to right front row – Henry Wong 30, Harry Lim. Second row – Raymond K. Fong, Henry S.Y. Wong. Third row – Glen Chin, Albert S.L. Fong, Fong K. Eng. (August, 1944)”

Henry Wong在纽约出生,是货车司机,Tom Lee是华裔美国政治联盟成员,S. Y. Wong 是技术熟练的机械工人,Kenneth Lee, Harry Lim, Raymond Fong, Glen Chin 等人受过大学教育,有些人甚至是博士或医学院毕业生,许多士兵说:“我们来参军不是为了工资,而是为了证明我们是美国人。” 他们说参军有双层意义, 受良知与正义感的驱动,对抗日本侵略中国;证明华裔应当被平等对待。在战争前,他们被视为外人,入学校、就业或参加军队都有诸多限制。穿上美国军装,是他们争取尊严的方式, 获得公民权与法律地位。很多人当时还没有合法身份,军队承诺:服役→获得公民权,所以有人说:“我为这个国家流血,这个国家就必须认我。”

战争改变了他们的身份,许多人第一次感到,美国人叫他们 “soldier”,白人和黑人士兵把他们当兄弟,中国百姓把他们视为从美国远道而来的儿子,为血脉传承的祖国而战。

书里说,1944年春天,第407中队从弗吉尼亚州纽波特纽斯港登上运输舰,那艘船叫 USS General William Weigel,没有整齐的舱位,而是2,500多个年轻人沙丁鱼般地塞进铁罐里。挤到什么程度? 闭上眼是汗味,睁开眼,别人的鼻子离你只有几厘米。没有空间翻身,有人在过道睡,有人睡在甲板上,甚至睡在防空炮旁边的铁架底下。

穿越大西洋后,船慢慢驶入地中海,再进入狭窄漫长的 苏伊士运河。 当他们终于在埃及塞得港踏上陆地,那是离开美国后的第一次站在大地上。 他们看到沙子、热风、骆驼、阿拉伯商贩、骑着驴的小贩、 古老的房子、陌生的语言。 短暂休整后,船继续航行:埃及 → 红海 → 阿拉伯海 → 印度洋。

印度天气越来越热,船舱像蒸笼,空气像黏稠的水一样。他们洗澡只能用咸水,冲完身上依然是盐。可没有人抱怨,因为他们知道:前面,就是中国战场。飞机、炮火、生死、使命都在那里等着他们。

第407中队抵达印度 → 加尔各答 → 向北进军亚萨姆邦 → 沿布拉马普特拉河进入滇缅印战区。这群第一次离开美洲大陆的年轻人,踏上了亚洲的土地。那是一个混杂着香料味、柴油味、汗味和死亡味的世界。加尔各答(Calcutta):战争下的城市,书里用一个细节打在我心里:“路边躺着饥饿的人,有人甚至没有力气抬头向你乞求,一车一车的死者被运走,一车一车的美国士兵被送来。有士兵说:“河越往北走,世界越安静,安静得让人不敢呼吸。”他们知道自己正在离前线越来越近。 布拉马普特拉河的尽头,是丁江机场。这是 CBI(中国-缅甸-印度战区)运输的命脉之一,这里的机群,C-47、C-46、B-25、战斗机、轰炸机昼夜不停地飞往中国,飞越驼峰航线。士兵下船时,听到的第一个声音不是问候,而是 飞机引擎的轰鸣。

如果说太平洋战场是航母与岛屿,那CBI就是另一个世界,一个由雨林、毒蛇、瘟疫、饥饿和死亡堆出来的战场。书写得很平静,可每个词都够刺人“世界上最艰难的战区之一”“现代战争的奇迹”、“美国历史上最遥远的战线”、“运输线被称为空中墓地”、“这是被遗忘的战区”……

“THE EDGE OF NOWHERE(世界的尽头)”他们抵达的不是城市、不是基地、不是军港。是一个偏僻到地图上几乎找不到的小村庄: 印度东北角, 靠近缅甸边境,没有真正的机场。“跑道”是一条泥地铺出来的直线,飞机落地会扬起比机身还高的泥浆。书里一句话特别重:“Tinsukia 不是前线,但已经闻得到死亡的气味。”一个世界忘记的战场,靠一群连自己未来都不确定的年轻人撑着。他们不是穿着披风的英雄,他们是穿着油污制服、睡泥地、发高烧、被蚊子咬却还要继续修飞机的孩子。

超出编制定义的“多功能技术人员”

虽然第407中队在官方编制上属于三级维护单位,但战区条件使他们承担了远超一般地勤的职责。他们为 B-25轰炸机、C-46/C-47运输机、P-38/P-51战斗机执行全面技术支持:包括加油、挂弹、发动机更换、机体修复等。

以陆良机场为例,由于缺乏燃油泵,士兵们采用最原始但可行的方法:将燃油从 50 加仑油桶舀至 5 加仑容器,再以人链方式传递至飞机。为一支 B-25 中队完成加油,需要约六小时(从凌晨2点至上午9点)。这类操作说明,战场环境迫使技术人员不断调整方法,将人力与临时创造结合,以满足前线飞行持续性。

更进一步的,是 21 名成员被临时编入中国航空公司(CNAC)租借给美军的运输机机组,参与飞越“驼峰航线”。Eng Fong K. 回忆驾驶未武装、被士兵称为“燃烧的棺材”的 C-46,在强烈气流与敌机巡逻区间穿行。这些记录表明,第407中队的部分成员已在执行高风险机组任务,其功能已超越一般地勤范畴。

“外场分队”与非正式授权机制

第407中队中最具特殊性的组织形式之一,是被派往前线机场的“外场分队”。为支援分布在中国战区的大量前沿基地,中队将技术能力最强的人员拆分成人数 10–25 人不等的小队,被派往西安、恩施、老河口、安康等临近日军据点的地区。这些分队常常在缺乏军官直接监督的情况下,独立携带工具、装备与备件执行任务。

士兵 Toy F. Lee 的口述强调:“许多美国指挥官并不了解我们这些华裔美国人。当我们在没有监督的情况下工作时,比有人在旁边指挥时更加努力。我们为自己的华人特质感到自豪。”

在中国的社会互动与心理冲击

接纳与戒备并存。抵达中国后,他们的华裔身份成为理解这段经历的关键变量。一方面,他们作为美军人员享有物资与军纪体系的保障;另一方面,他们的外貌与语言又使他们被视为“可能的本地人”。这种双重身份,形成了复杂的社会互动与文化感知。

当地民众普遍对他们友善。士兵记得孩子向他们竖起大拇指,高喊“顶好”。

生存策略与文化调适,物资长期短缺,使士兵发展出非正式的交换与互助网络。他们用香烟配给在黑市换取现金与新鲜食物 Archie Lee是一位昆明当地的华人,他常邀请407的士兵到自己家吃饭,这里变成了他们心里真正的“餐厅”。 士兵们坐在土砖房里,用搪瓷碗吃饭,没酒、没肉、没冰淇淋,但他们说,这里的饭“最像家里的饭”。

陆良机场位于中国云南省曲靖市陆良县西南约5公里处。在二战期间,该机场被美国陆军航空队(USAAF)“第14航空队”(Fourteenth Air Force)用于战斗、运输、维修任务。

Members of the 407th pose in front of the Nip-Nipper.,Back row, left to right: Toy F. Lee, Harry G. King, Howard Quan.,Front row, left to right: Stanley Chin, John R. Ung, Calvin Huie

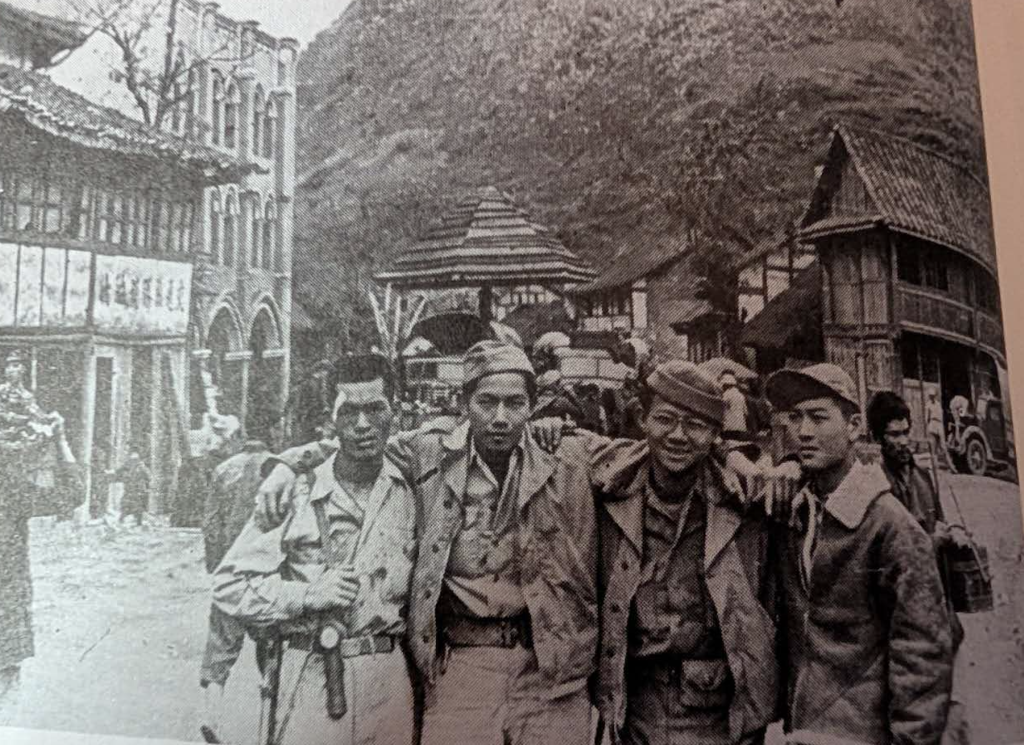

安康前线维修小组部分成员合影(由左至右):Jan W. Wong、Bot L. Wong、Wilbert H. Wong、Henry Mar。拍摄于安康市中心。

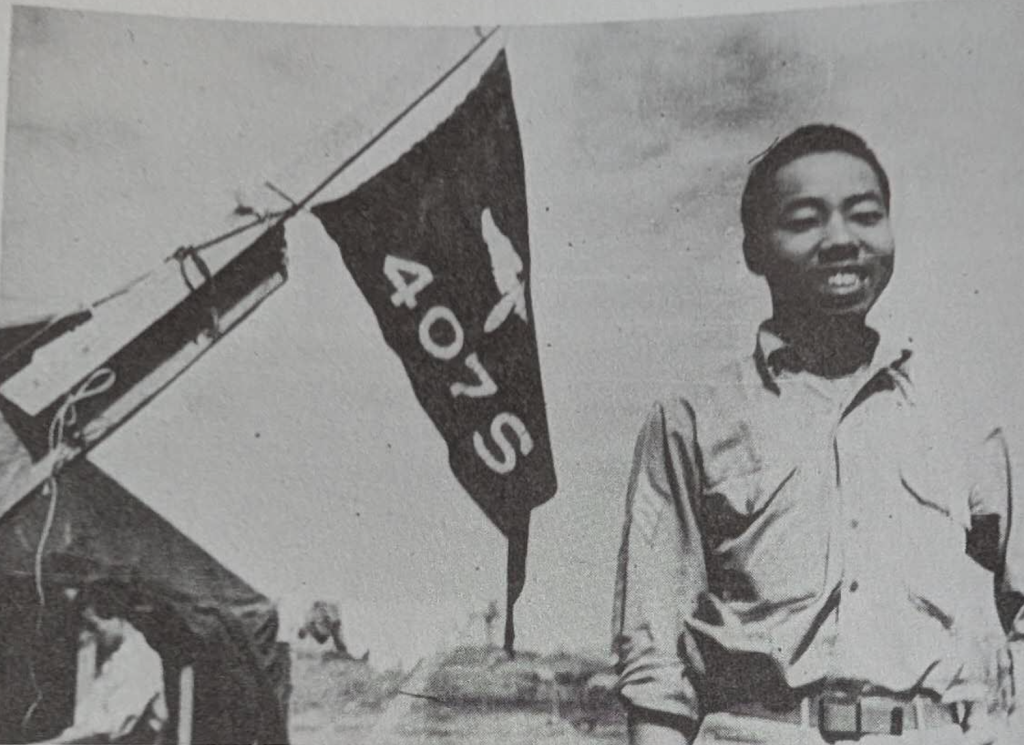

Mack Pong 与 407 中队旗帜合影,地点:Chihkiang(芷江)

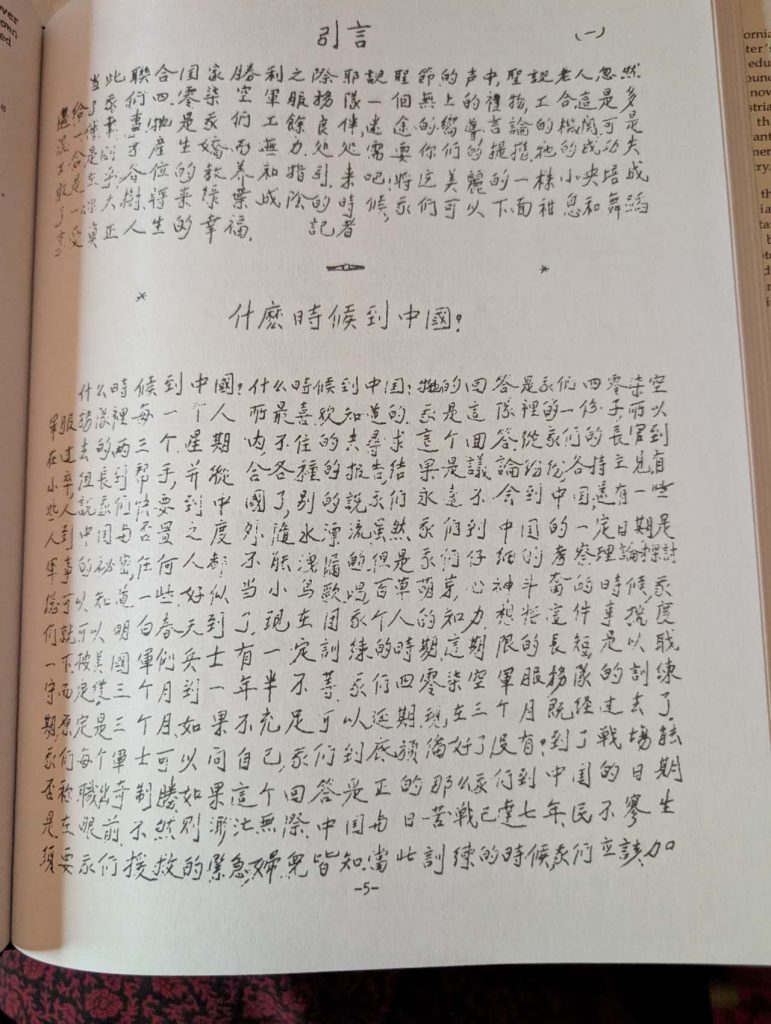

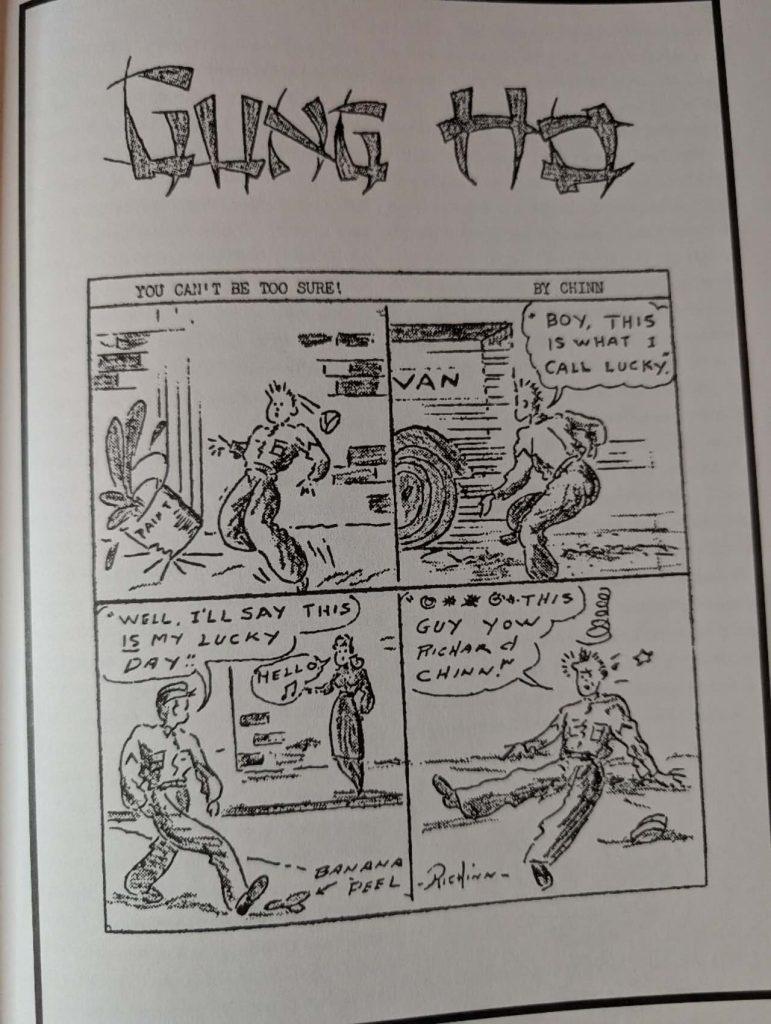

《工合》通讯与群体自我书写

在第407中队的记录中,最值得关注的文化现象之一是部队通讯《工合》。在高度军事化与资源匮乏的环境中保持一份定期出版物,本身构成一种集体行动与精神自治的象征。

《工合》由三十二岁的William J. Hoy创办,他拥有加州大学的高等教育背景。刊名取自 “together we work”,直接对应该部队的组织理念。霍伊明确写道,通讯的目的包括:记录单位活动、提供精神消遣、弥补分散作业造成的信息隔离,并“在第407中队内部建立共同使命感与群体意识”。与此同时,他也希望它能够成为该部队的“非正式历史记录”。

刊物以中英双语呈现,但并非简单互译,而是根据不同读者需求进行内容分配。这显示出编者对部队内部语言结构的深刻理解。刊物内容包括叙事短文、诗歌、插图、幽默段落与日常琐事,供稿者来自不同小队,如 Young Q. Ark、Y. Richard Chinn、詹姆斯·杰、Edwin Ong 等。士兵们通常在夜间完成排版,用蜡版进行手工复制。创刊时期约印制 500 份,随着通讯被寄回北美,印量逐步增至 1,000 份。

《工合》的传播范围超出战区内部。美国境内的十二家中文报纸曾提及该刊,其中芝加哥的《三民晨报》全文转载了第一期的中文内容,使其成为连接海外华人社会与战区的一条象征性文化渠道。这是华裔美军士兵首次以群体形象在跨太平洋媒体中出现。

在再版时,编者刻意保留原始拼写与语法错误,仅以加深字体处理,以保持第一手史料特征。这一做法体现了对历史原貌的尊重,也反映出他们对“自我记录”的历史意识。

《工和》通讯出版持续八个月,即使在航行期间也未中断。然而,抵达中国后,由于纸张短缺与人员分散外派,出版逐渐困难,随后停止。尽管如此,《工合》的存在表明,这支部队并非单纯的战争执行单位;他们通过书写、表达与内部传播,主动构建自我叙述。这代表了一种少数族裔士兵对自身历史存在的认知实践,他们不仅参与战争,也以自己的方式记录战争。

那个走上飞机的小男孩:Stevie

1944年,一个看上去只有六岁的中国小男孩,被发现独自站在昆明街头。没有父母、没有家、没有名字。美国士兵叫他 Stevie。他每天跑到军营大门口,看着美军修飞机、装弹药,偶尔有人给他一点吃的,他就笑得像打胜仗一样。后来,他干脆被带进军营。没有人正式命令,但所有人都在照顾他:厨师给他饭,机械师带他搬工具,卡车司机教他坐驾驶室。他学会敬礼、学会说“Yes Sir”,甚至学会给飞行员递备件和擦油布。当部队转移,他也跟着走。没有文件、没有许可,却没有一个人愿意把他留下。

这个战争中的孤儿,被一群士兵当成了“自己的孩子”。有一天,飞行员给他做了一套袖章和口袋都齐的迷你军服,Stevie 穿上后,立正、敬礼,所有人都笑了。战争结束的那一刻,他们必须离开中国。士兵们原以为孩子会被留下。但当飞机起飞前看到他抱着行李哭,飞行员做了一个谁也没想到的决定:把他带走,Stevie 就这样飞到了美国。在旧金山,他被一户华侨家庭收养。几年后,他长高、长壮、会说流利的英语,穿着笔挺的西装回到基地探望老兵们。他立正、敬礼,用清晰的声音说:“长官,报告:士兵 Stevie 到!”那一刻,所有铁骨铮铮的战士都哭了。

Stevie Ta Bin Chin, eight year old, strolling down Market Street in San Francisco, CA. January 1946

沉默的牺牲与身份的延续

战争的结束,并非故事的终点,而是另一段充满复杂情感与艰难抉择的开始。部分成员在芷江亲眼见证了日军投降。有些人在日志中写道:“今天,士兵们看到日本使者的飞机降落,他们来签署投降条款……历史就在我们眼前发生,但很难将这一刻视为历史。”战争虽终,军旅责任未止。部队随即面临抉择:140名成员于1945年12月返回美国,另有60人自愿留在中国一年,负责协助美军装备移交工作。Harry·林与战友乘火车抵达加州奥克兰,“车站没有挥舞旗帜的人群”,因为欢迎归国军人的热潮已经过去。他默默走回唐人街火车站附近的家。“我的父母没有表现太多情绪,但可以看出他们很高兴我回来了。”他回到家才发现:“母亲在我服役期间把我所有的衣服都送人了。她说我再穿不上。我当时觉得奇怪,现在才明白,也许她根本没想过我能活着回来。”多年后,他才发现父母在他入伍那年,不知如何省下钱,买了两张100美元的战争债券——这是他们沉默而隐秘的爱。

战后,《退伍军人权利法案》帮助他们获得教育机会,成为医生、工程师、教师、艺术家,推动了华裔美国人社会经济地位的全面提升。

Harry Lim 回到奥克兰,加州,后来成为机械工程师

Fred Wong 在俄亥俄州立大学读书

George Lin 在 General Motors 当工程师

Albert Wong 读医科,变成医生

Arthur Gee 开了一家面包店

Sam Gee 在退伍军人部工作

Earl Jung 成为饭店主、社区领袖

Luke Tom 在旧金山 Art Institute 学艺术,成为雕塑家

不朽的桥梁

合上这本书,第407航空勤务中队的历史,在我心中树立起一座不朽的桥梁。他们是军事与技术史上的无名英雄。在“史上最复杂的后勤战场”中缅印战区,他们以技艺、智慧与惊人的韧性,维系着空中力量的生命线。他们不仅修飞机,更修复航道、抢救补给、维持基地运作,让每一架飞上天空的战机,都带着他们的汗水与心血。

他们是美国民权运动史上沉默的先行者。在美国,他们曾遭受制度化歧视;在中国战场,他们被信任、依赖,被视为有能力、有担当的军人。他们用行动证明:国家的忠诚与贡献,与肤色无关。他们用沉默的服务,撼动了偏见,动摇了刻板印象,为后来更公开、更激烈的民权运动奠定了土壤。

他们是跨文化沟通的“活桥梁”。作为穿梭于两种文明之间的人,他们既是美国军队的一部分,也深深根植于华人文化的传统之中。他们的服役过程,是一段“寻根”之旅:在陌生的家乡找到熟悉的血脉,在战火中理解身份的多重与复杂。他们深刻意识到:自己既属于中华文化,也有权利、义务与荣誉属于美国。

他们的故事,是一道永恒的命题:身份、归属、记忆与牺牲。有人说:“在你出生的土地上,为你归化的国家而战,这其中有某种特别的意义。”这是无数士兵的心声。他们的骄傲不是浪漫化的胜利,而是苦难之中被看见、被记住、被承认。

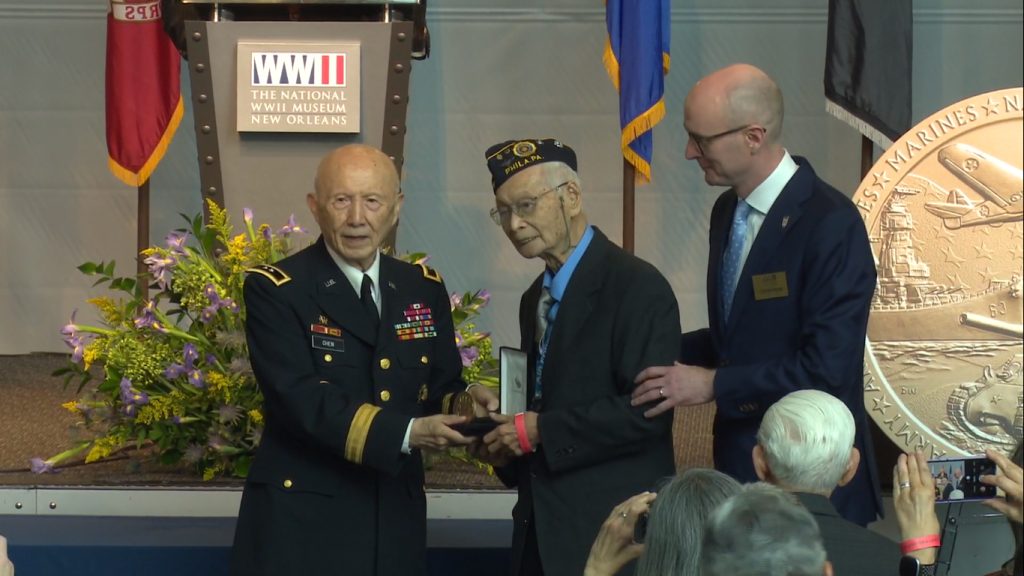

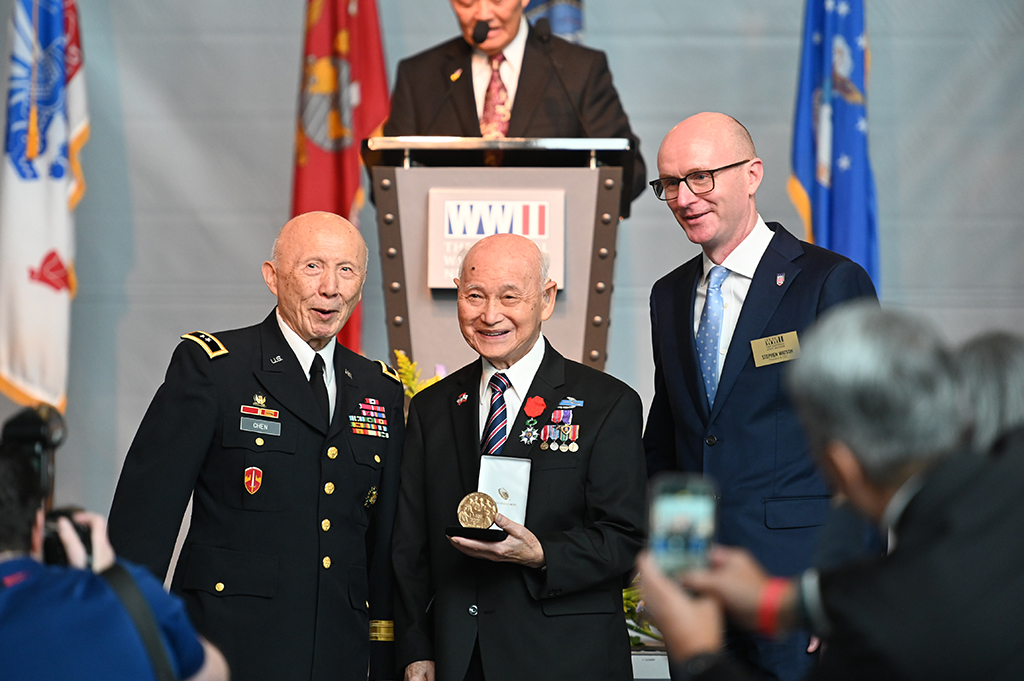

或许他们当时完全没有想到:自己在中国战区的每一夜、每一次抢修、每一封寄不出去的家书,都会在八十年后被这个国家记得。从《排华法案》到穿上军装,从“不是美国人”到“为美国而战”,这段历史并不完美,却真实存在。近年来,美国政府以迟到却沉甸甸的方式给出了答案,自2021、2022年起,美国陆续向在二战中服役的华裔美军授予国会金质勋章与荣誉军功纪念章(Congressional Gold Medal)。这是美国最高的平民荣誉,通常颁给对国家作出“杰出贡献”的群体。

Congressional Gold Medals

尽管他们曾面对制度性的歧视、被剥夺公民权利,仍然有超过两万名华裔美国人在二战间毅然参军,分属美国武装部队的各个军种,奔赴世界各大战区。这些授勋仪式,不只是象征性的纪念,它提醒世人:华裔美国人在保卫美国、争取自由与和平的历史中,曾经、而且依然,做出了不可替代的贡献。

——摘自于 Celebrating valor: Chinese American WWII veterans receive Congressional Gold Medal 9美国国家二战博物馆)

《华裔美国二战退伍军人国会金质勋章法案》于2018年12月正式签署,这是对他们在战争中坚定奉献的历史性肯定,也是迟来太久的正义。

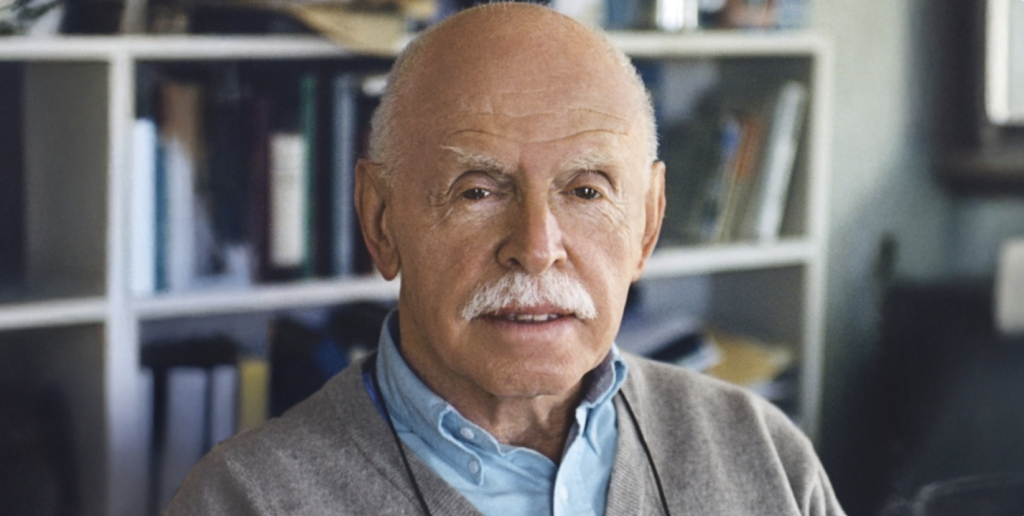

作者

-

美国海外抗日纪念馆策展人,《中美印象》和《星岛日报》专栏作者。