美国为什么摆脱不了对中国稀土的依赖?

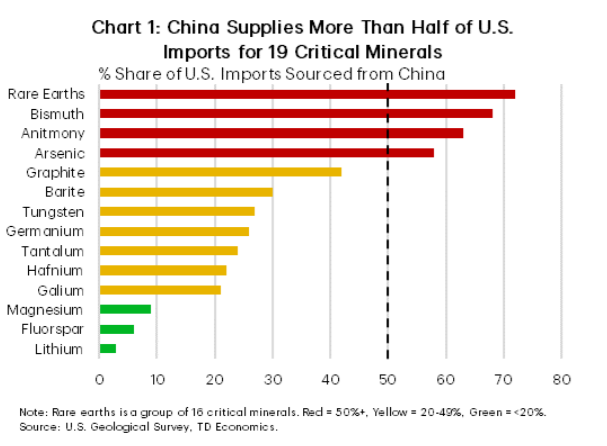

从2010年的钓鱼岛事件开始,中国用断供稀土制裁日本,美国等西方发达国家已经意识到中国对稀土的垄断地位,是地缘政治中容易被中国拿捏的软肋。为了摆脱对中国稀土金属的依赖性,美国等西方国家意识到必须发展自主的稀土工业。

15年过去了,美国等西方国家却仍然摆脱不了对中国稀土的依赖。虽说稀土从开采、精炼到磁铁,涉及一系列复杂的资金、技术和环保问题,需要多年时间才能发展完全自主的供应链,但这些问题和困难都可以在10年的时间内克服和解决。那么,15年过去了,为什么美国至今解决不了,仍然要被中国卡脖子?

归根到底,这是一个体制问题。中国的体制是“政治挂帅,集中力量办大事”,美国的体制是“利润挂帅,政府缺乏大规模产业动员能力。

简单回顾中国稀土的发展道路:

上个世纪80和90年代:国家将稀土列为“战略资源”,鼓励地方采矿、出口换汇,多采多卖,中国逐步成为稀土金属的出口国。

进入21世纪,政府整合资源、限制出口、打击走私,整顿环保,通过行政手段重组产业链,建立了从采矿到永久磁铁的完整产业体系。

2015-2025: 稀土纳入国家安全框架、设出口许可制度,“稀土即国家武器“,形成全球垄断地位(尤其是重稀土分离)。

中国的稀土模式,本质上不是市场竞争的胜利,而是政治组织力的胜利。政府设目标、调资源、压成本、合并企业、牺牲短期利润换取长期支配权。这就是“集中力量办大事”的典型逻辑。在中国体系里,这种集中不仅是行政协调,更是一种国家使命驱动的产业动员机制。

反观美国的体制,企业都是民营的,政府只能采取“激励”措施,不仅不能“命令”企业,还因为四年一次的选举周期,缺乏政策的连贯性。另一方面,企业在市场机制下,利润挂帅,资本追求短期回报,不投冷门行业,加上严格的环保,使企业望而却步。

美国政府从2010年意识到风险开始,2012–2016年提出“稀土独立”计划,2017–2020年成立MP Materials、Lynas合作,到2025年仍未形成闭环。每一步都被拖慢,因为每一个环节都要资本计算、法律审查、环保听证、地方审批、选举考量。可以说,美国政府不是没有力量,而是这种力量被制度“分散化”了。

所谓“集中力量办大事”,其实可以用一句更学术化的话来描述:国家治理体系的战略协同性(Strategic Coherence of the State)。

这是中国体制相较于西方的最大独特性,重大工程(例如稀土、5G、芯片、航天、核电)都是政治驱动 + 行政协调 + 技术攻关 + 资本跟进一体推进。这使得国家能在十年周期内完成系统性突破,稀土只是一个缩影——类似的逻辑也出现在高速铁路、电动车和5G通讯等产业。

美国的政治结构天生排斥这种集权式工程,它的制度优势在于创新、灵活与市场竞争,

但在“长期战略型任务”上则显得迟缓和分裂。

可见,技术问题、资金问题、环保问题都不难解决,唯独国家动员力和政治决心不是市场逻辑能自动生成的。

作者

-

作者为北美知名时政评论人、本站特约专栏作家。