从“交易的艺术”到“外交的艺术”:特朗普国际关系观的前后呼应

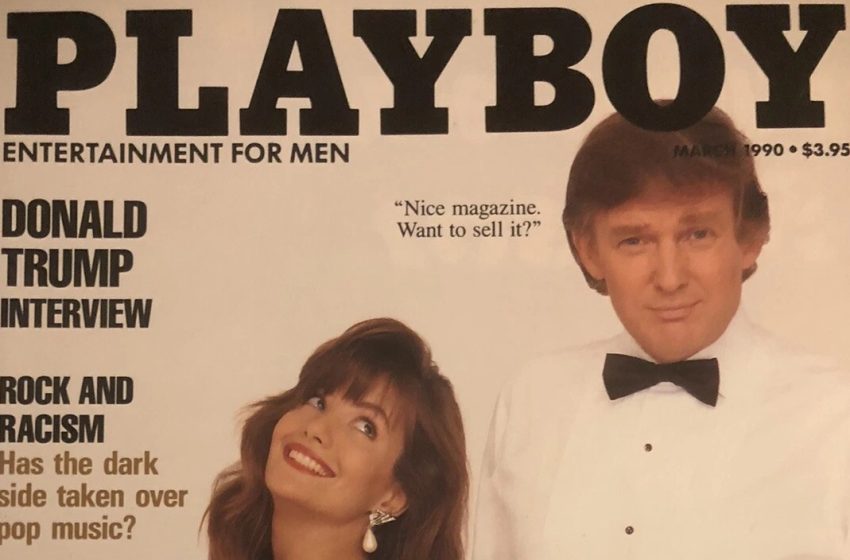

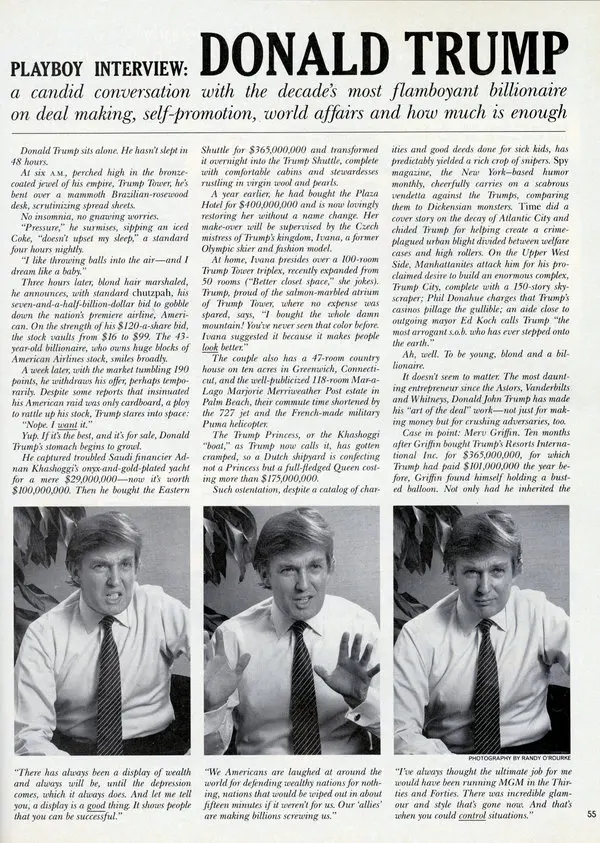

1990年3月,《花花公子》杂志刊登了一篇对当时43岁的房地产巨头唐纳德·特朗普的长篇专访。在这篇万余词的名流访谈中,特朗普无所不谈,包括财富、交易、力量、社会、浪漫、美国在世界上的地位以及他本人对政治的看法。当时的特朗普宣称自己“百分之百不会参选总统”,然而三十多年后,他却两度入主白宫,以一种颠覆传统的方式重塑了美国的内政和外交。而那次访谈中的许多只言片语,竟像一份被尘封的剧本,日后被他一一搬上世界舞台。这篇和《花花公子》的对话之所以值得重读,是因为它展现了特朗普世界观的原型。他坦白自己对力量的崇拜,对信任的怀疑,对盟友的不满,和对交易的自信。在他眼里,国际关系不是制度与规则的较量,而是一场巨大的生意:有人付账,有人揩油,美国则是“被宰的肥羊”。这套逻辑,后来化身为“美国优先”,撕开了美国传统外交的外衣。本文试图通过对这篇《花花公子》访谈的分析,探讨特朗普如何将商业的谈判逻辑移植到国际关系中,并进一步比较他在1990年的言论与其总统任内的外交风格,从而揭示这种“花花公子式的交易哲学”对当代国际秩序的冲击。

特朗普坐在一张巨大的巴西红木书桌后,以一种极度自信、甚至张扬的口吻,谈论自己的财富与成功。他将自己的人生视为一场名为“特朗普”的表演,游艇、私人飞机、赌场和摩天大楼只是“舞台道具”。交易无疑是演出的核心,特朗普认为这是一门艺术,并强调自己拥有“将对手逼到极限却不使其崩溃”的本领,称这是“好商人的标志”。现在,他将这种力量与心理博弈带进了白宫。对朝鲜,他一度誓言以“火与怒”来回应核威胁,却转身与金正恩在新加坡会晤;对欧洲,他先是在北约峰会上点名斥责德国“欠账”,但与前总理默克尔在白宫会面时又不无感情地强调自己的德国血统;对中国,他先发动全面贸易战,再在会谈中宣称希望达成“最伟大的协议”。这种“极限施压+戏剧转向”的手法,正是他在1990年代就已娴熟运用的谈判套路。

在那次访谈中,特朗普反复强调自己对信任的怀疑。他将哥哥弗雷德·特朗普的不幸早逝归咎于因性格单纯而被人利用,这让他深刻意识到“必须时刻保持防备”。他直言不讳:“我本能地不信任很多人,这是积极而不是消极。”特朗普相信所有人(所有国家)都基于自利行动,这种根植于个人经历的怀疑主义,甚至愤世嫉俗后来成为他对国际体系的整体态度。他在商界不信任承包商与合伙人,在白宫则不信任多边制度,国际组织,更不信任盟友。从西德,沙特,到日本和韩国,特朗普认为这些盟友占尽了美国的便宜,利用较低的安全开支和补贴两大工具坑了美国数十亿美元。一如既往,特朗普坦率而诙谐地指出了他眼中盟友体系的不均衡:“日本把他们的顶尖科学家用来造汽车和录像机,好来占领我们的市场;而我们则把顶尖科学家用来造导弹,好去保护日本”。对特朗普而言,联盟不是价值共同体,而是一份份账单。只有付钱的才是朋友。他要求盟友不是合作共赢,而是“尊重美国的力量”。他在1990年就已经直言,美国需要对来自德国和日本的每一辆汽车加税,“只有这样,我们才能重新拥有盟友”。这种逻辑背后是赤裸裸的力量崇拜:尊重不是来自制度、规则或道义,而是来自可以施加的压力。

是的。唯有实力才能赢得特朗普的尊敬。这种实力不仅包括真实的物质力量,也包括运用力量的坚定意志。他批评戈尔巴乔夫太软弱,预测苏联将爆发革命并最终失控。对他而言,治理国家的核心在于展现力量。在谈论社会议题时,他强调支持死刑以及强硬司法的重要性。在国际事务上,他则警告称,如果美国继续追求“更温和、更友善”,它将“彻底消失”。这种马基雅维利式的强硬观念后来贯穿于他的总统外交。特朗普对普京常以暧昧言辞表示理解,因为他将普京视为“真正懂得力量”的领导人。1990年,特朗普如此描绘假想中的“特朗普总统”:“他将对极端的军事力量保持毫不动摇的信念;他不会信任任何人。既不信任俄国人,也不信任我们的盟友。他会掌握庞大的军备,并确保将其完善与驾驭”。

然而千万不要像大多数大众传媒宣传的那样,脸谱化地认为特朗普是一个铁石心肠之人。在采访中我们能读到他情感细腻,甚至敏感的一面:对妻子的尊敬,对孩子的理解,对朋友的同情,对创业者的敬佩以及对意外离世的下属的悲伤。这并不是矛盾的,许多在时代舞台上叱咤风云的人物,他们的私人品行往往与公共舞台上展现出的形象大相径庭。俾斯麦就是一个很好的例子。许多欧洲领袖在回忆录中提到,他的嗓音温柔甜美,与其出格甚至锋利的言辞形成鲜明对比。霍恩洛厄亲王的儿子甚至在日记中写道,俾斯麦在私下会谈中情到深处时,双眼也会饱含泪水。

今天回看那篇《花花公子》访谈,它已不只是一本旧杂志的猎奇内容,而是一份历史文献。它告诉我们,特朗普并不是走上权力巅峰才忽然发明了“美国优先”。从大西洋城到白宫,特朗普未曾改变,他只是把一个地产商的交易哲学,扩展成了世界第一强国的外交逻辑。那篇访谈里的许多预言:对盟友的不满、对关税的渴望、对核战争的担忧,都在其总统任期里找到了回声。九十年代的特朗普就已经写好了执政的底稿。更深层的意义在于,特朗普的执政并非偶然。他的逻辑在美国社会有着坚实的土壤。全球化让美国资本受益,却让中产阶级和工薪阶层感到失落。盟友被视作搭便车,国际合作被怀疑是骗局。在这种情绪下,特朗普粗粝而直接的话语正好戳中许多人的愤怒,他从不怀疑自己在选民中的魅力:“……工薪阶层会选我。他们喜欢我。当我走在街上,出租车司机们会把头伸出窗外喊”。

然而这种“交易外交”能否长久?短期来看,它确实让一些国家做出了让步。韩国增加了驻军分摊费用,日本和欧洲在贸易上妥协,北约成员国被迫提高军费开支。特朗普向支持者展示了一幅图景:美国不再被人占便宜,而是硬气地“谈成好买卖”。当外交失去了耐心与制度,取而代之的是表演、极限施压与短期交易,国际规则被轻率抛弃,昔日的伙伴不得不怀疑美国承诺的持久性。这样的美国,也许能赢得一时的利益,却难以维系长期的信任,更使整个国际秩序陷入更深的不确定之中。

作者:本文的全部引用都来自《花花公子》1990年3月刊对唐纳德·特朗普的专访。采访人是Glenn Plaskin, 链接如下:https://www.playboy.com/magazine/articles/1990/03/playboy-interview-donald-trump