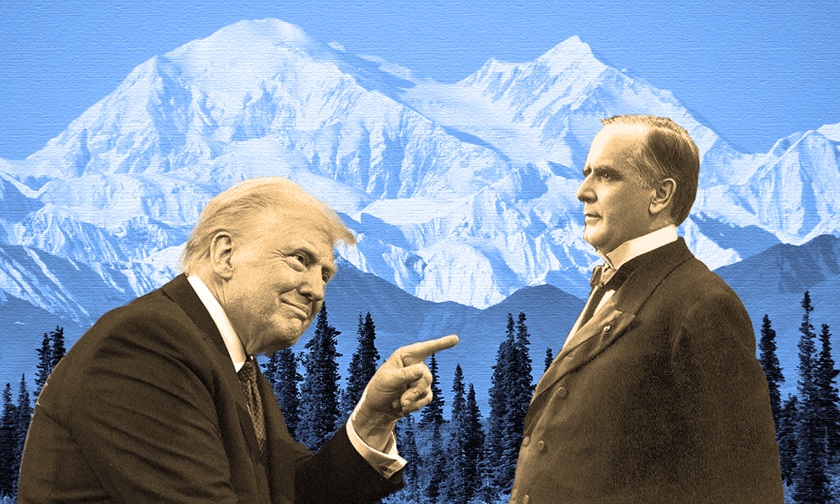

核大国与常规战争:战略威慑的危机与退化

A satellite image shows destroyed TU 95 aircrafts in the aftermath of a drone strike at the Belaya air base, Irkutsk region, Russia, June 4, 2025, Maxar Technologies/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. MUST NOT OBSCURE LOGO.

译者注:

自第二次世界大战结束以来,“相互确保毁灭”原则曾在长达八十年的时间里有效避免了核大国之间的直接军事冲突。然而,随着近年来拥核国家间冲突频率的显著上升,传统核威慑的有效性正面临严峻考验。在这一背景下,国家行为体应如何有效防止冲突升级?为探讨此关键议题,本站特快译《外交事务》于2025年7月17日刊发的题为“核大国与常规战争–战略威慑的危机与退化”的文章(Nuclear Powers, Conventional Wars–The Dangerous Erosion of Deterrence),作者为美国国家安全专家 Carter Malkasian 与 Zachary Constantino。前者曾任美军参谋长联席会议主席战略特别助理,后者曾担任美国国务院及国防部政策顾问。请点击【此处】访问原文。如欲进一步了解中国战略界对核威慑议题的评析,欢迎阅读吴志远博士(Joel Wuthnow)发表于布鲁金斯学会的评论译文“盾牌,剑,抑或象征?解读中国领导人的战略性威慑”(点击【此处】访问),作为关于战略威慑的衍生阅读材料。

译文:

过去两个月,涉核冲突显著上升。5月7日至10日,印度与巴基斯坦爆发自1999年以来最激烈的一轮交火,双方动用火炮、炸弹、巡航导弹及无人机相互攻击。紧接着,6月1日,乌克兰发动了一次复杂的秘密行动,深入敌后部署无人机,攻击俄罗斯在发动核打击时可能依赖的轰炸机。这是史无前例的直接攻击,矛头直指一个国家的核威慑体系。6月13日,以色列出动200架战机突袭伊朗的核设施及战略目标。伊朗随即报复,向海法、特拉维夫及以色列腹地的军事设施发射数百枚弹道导弹和无人机。尽管仅有少数导弹和无人机突破了以美联合防空系统,此次回击仍构成有史以来对一个拥核国家本土最大规模的军事打击。

上述冲突标志着全球范围内涉核风险升高的趋势。首先,非核国家正以前所未有、极具挑衅性的方式攻击拥核国家;更令人担忧的是,拥核国家本身也开始直接交火。这一趋势引发外界担忧:持续八十年的核大国之间的“停战期”已经终结。尽管现在断言新一轮大国战争即将爆发还为时尚早,但核升级的危险已愈发明显。当前的涉核冲突已与冷战时期最危险的瞬间遥相呼应。一个现实的可能是,这类冲突成为“新常态”,而其潜在失控的风险也在逐步上升。

无论是未能阻止伊朗向以色列发射导弹,还是未能遏制乌克兰在俄境内部署打击行动,这些都表明:即便伊朗成功拥有核武器,亦未必能确保其免遭进一步打击。这也引发了一个更广泛的问题:美国是否真的能依赖自身核武库,有效阻止中、朝、俄等核对手对其本土发动攻击?

这一“新常态”呼唤政治家、将领、情报官员与外交官制定新战略,在冲突演变为危机之前将其降级处理。无论军职还是文职领导人,都应加倍努力,强化沟通与建立信任的措施,例如提前通报军事行动、定期举办双边或多边对话。美国及其盟友亦应保持一系列能够有效遏止对手侵略、但不必升级冲突的军事手段。国家领导人应将更多“动能性”行动(如特种作战突袭或深入敌境的无人机打击)安排在幕后执行——在那里,相较于公众视野之下,更有余地控制事态与设置缓冲出口。这些调整将有助于对冲不断上升的核灾难风险。

一个时代的终结

在过去八十年里,拥核国家之间未曾爆发过大规模战争。拥核国家偶有对无核国家动武,如2003年美国入侵伊拉克,或1979年中国对越南发动的战争。非核国家甚至曾向核国家的军队发动挑战——但这些冲突通常发生在遥远的战场。1950年,朝鲜袭击了驻韩美军部队;1983年,阿根廷则在福克兰群岛与英军交战。然而,美国、英国、中国、法国与苏联,即便为了边缘利益,彼此之间也普遍避免直接交火。

因此,众多分析师、学者及总统纷纷得出结论:拥核国家之间爆发核战争或常规战争的可能性极低。1958年,美国总统德怀特·艾森豪威尔( Dwight Eisenhower)曾对内阁表示,“一场美好甜蜜、仿佛二战那样的战争”看起来“极不现实”。正如政治学家罗伯特·杰维斯 (Robert Jervis)在其1984年所著《美国核战略的非理性》中所言:“由于核战争难以控制,也无法局部化,对核战的恐惧确实在更大程度上遏制了对方的行动,而不仅仅是核攻击本身。尽管听起来非理性,毁灭性的可能性反倒让我们的世界变得异常安全。”尽管这种主流学术观点广为流传,军队却从未停止为大规模战争做准备。过去八十年间最具讽刺意味的一点在于:核国家花费巨资准备常规战争——而这些战争本应被其核武库所遏制和排除。

然而,核武器从未完全阻止拥核国家之间的战争。政治学家罗伯特·鲍威尔通过博弈论模型得出以下结论:拥核国家之间爆发常规战争的可能性,取决于风险容忍度与政治意志之间的平衡。事实上,在冷战时期,拥核国家之间确实发生过周期性的交火。

美苏之间最激烈的交战发生在朝鲜战争期间的中国与朝鲜上空。苏联损失了355架战机和120名飞行员,尽管其从未正式承认参与战争。其他核国家之间的冲突也曾一度紧张,却未升级为全面战争。例如,在古巴导弹危机期间,苏联防空部队攻击了美军飞机并击落了一架U-2侦察机。更危险的是,一艘美国驱逐舰曾向一艘搭载核弹的苏联潜艇投掷深水炸弹。在越南战争中,中国高炮部队常态性地向北越上空的美军飞机开火,中国战机也曾与越境美军喷气式飞机交战。美国的轰炸行动共造成约5000名中国军人伤亡。1967至1970年间,以色列与阿拉伯国家之间的“消耗战”及1973年“赎罪日战争”期间,苏联在苏伊士运河一带部署的地空导弹曾拦截以色列战机,双方战机陷入混战,苏联特种部队还曾在西奈半岛实施突袭。1969年爆发的中苏边境冲突也造成了数百人死伤。

尽管印巴两国都已发展出核武器,双方在争议边界仍频繁爆发冲突。1999年,克什米尔卡吉尔山区爆发了拥核国家之间最大规模的地面战斗。巴基斯坦派出约4500名伪装成当地叛军的士兵,占领印度因冬季撤离的高地。随后的战斗涉及炮击、步兵冲突和空袭。在美国介入调停,以及印度展现坚决立场后,巴基斯坦才被迫撤军。在此之前,两国伤亡超过3000人。

核非威慑

过去十年的一系列事件,进一步加剧了核大国之间爆发直接冲突的风险。自2015年10月俄罗斯首次介入叙利亚内战后,美俄两国便分属冲突双方。2018年2月,俄方准军事部队与叙利亚坦克曾对美军特种部队及海军陆战队发动攻击。这是美军与另一核国家之间迄今为止最大规模的地面交战,造成200至300名俄罗斯人和叙利亚人死亡。

乌克兰战争进一步揭示了核威慑的局限性。2023年3月,一架俄罗斯战机击落了黑海上空的一架美军侦察无人机。美国提供的导弹与情报则支持乌克兰对俄军展开战场打击。乌方还多次袭击莫斯科及俄罗斯境内的石油设施。2024年,一架乌克兰无人机击中了与莫斯科核导弹预警系统相关的俄方雷达站,引发外界忧惧:俄方可能将此视为美方意图削弱其战略威慑力的代理攻击。6月1日,乌克兰发动无人机袭击,重创甚至摧毁了俄罗斯本土深处多达30架战略轰炸机及空中指挥管控机,其中包括可携带巡航导弹的型号。尽管俄罗斯已在其官方核武使用原则中下调了使用门槛,尽管普京不断发出强硬警告,核武器依旧未能阻止乌克兰攻击一个拥核国家的本土、战略轰炸机或早期预警系统。

“核武器从未完全阻遏拥核国家之间的战争”

以色列的核武器未能阻止中东战争的不断升级。2024年6月伊朗与以色列战争爆发前的两年间,黎巴嫩的伊朗盟友真主党以及也门的伊朗支持者胡塞武装曾以无人机和火箭弹回应加沙战争,对以色列发动攻击。2024年4月与10月,伊朗和真主党向以色列中部发射数百枚导弹。6月,以色列突袭伊朗,打死数名高级军官与科学家,并摧毁或破坏了核设施、军事指挥中心和弹道导弹发射装置。作为回应,伊朗以无人机和弹道导弹袭击了特拉维夫及其他城市。冲突随即升级:以色列空袭伊朗的石油与天然气基础设施,伊朗则向以色列多个城市发射数百枚弹道导弹,造成至少400名平民死伤。尽管伊朗在某种程度上因担忧核升级而有所克制,但此次攻击仍标志着历史上首次有核国家的城市遭遇如此密集打击。以色列威胁对德黑兰发动“政权更替”行动,而美国对伊朗核设施的定点打击也显示出局势可能进一步升级。直到美军实际介入,且对伊朗事先预告的卡塔尔美军基地打击不予回应,伊朗才最终选择退让并接受停火。

与此同时,印巴之间的冲突升级风险也在不断加剧。2019年,印度为报复克什米尔地区的自杀式恐怖袭击,空袭了巴基斯坦西北部一处疑似武装分子据点,引发印巴之间的常规小规模交火。2025年5月,印度再次以空袭回应克什米尔地区的另一起恐袭,目标为巴基斯坦最大省份旁遮普。双方随后展开针锋相对的打击,包括印度对距巴基斯坦高级指挥与控制节点仅数英里的努尔汗空军基地的打击。这场为期四天的交火代表着一次全新层级的升级:自1971年印巴战争(即两国发展核武器之前)以来,首次有双方对彼此本土多地展开打击。在印度首轮袭击中,德里方面动用了巡航导弹、滑翔炸弹、炮击与无人机投送弹药,袭击了巴基斯坦旁遮普省包括靠近主要城市的多个武装设施。印度成功突破了巴基斯坦的防空系统,尽管据报巴方也击落了多架印军战机。

缓和局势

迄今为止,拥核国家之间的冲突仍局限于零星交火、低烈度地面作战、空对空交战,以及空袭或导弹互射——远未触及20世纪那种大规模战争的水平。然而,过去十年间此类冲突频率显著上升,增加了核国家卷入更大战争的可能性。每当以色列、巴基斯坦或俄罗斯本土遭遇袭击,冲突升级的风险便随之飙升。为避免在众多小规模冲突的噪音中被忽视,核大国或许会认为其必须发出更强烈、更具破坏性的信号。

在一个核国家冲突频发的世界中,政策制定者必须认识到冲突升级的高度风险。即便冲突双方都无意发动全面战争,在快速演变的危机中也可能难以避免事态失控。民族主义情绪高涨的国内舆论环境、自动化飞行器的广泛使用,以及核设施与常规军事基础设施在多个国家的混用现象,都进一步增加了意外升级的可能性。值得警惕的是,只要是涉及核国家的冲突,其本身就蕴含爆发核战争的潜在风险。

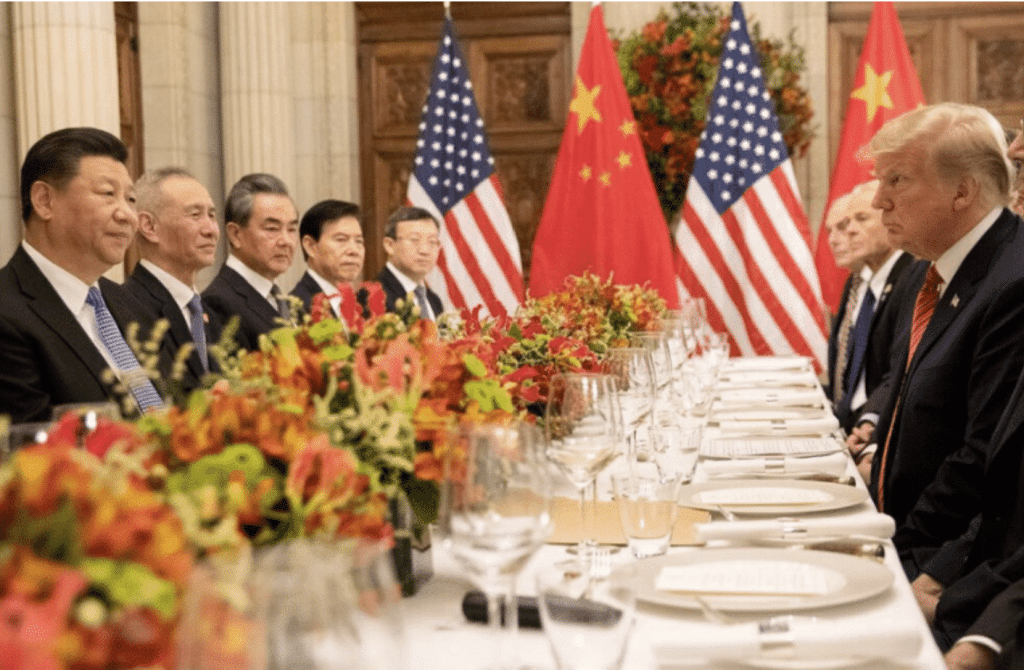

为了降低危机快速升级的可能性,各国领导人应努力改进危机沟通机制,特别是中美和印巴之间的沟通。政府可通过通报军事动态、推动官员间定期对话、深化对对方“红线”的理解,建立更有效的“安全护栏”。例如,部分海湾国家促成了印巴之间的秘密沟通渠道,以缓解下一次危机。这类对话并非旨在促成突破,而是有助于降温紧张氛围,并在避免政治压力的干扰下探索共识。

美国及其盟友也应保有一系列军事能力,以便在无需升级使用致命武力的情况下应对常规冲突。这类能力包括无人机、特种作战部队、导弹防御系统和远程打击力量等。弹性丰富的军事反制选项将使美国及其盟友能够在可控风险范围内作出回应。

最后,各国领导人应更多采用隐蔽方式开展军事行动。政治学家奥斯汀·卡森(Austin Carson)与卡伦·雅里-米洛(Keren Yarhi-Milo)指出,通过秘密行动或闭门外交传递的“回路信号”,可减少因公开行动所引发的公众压力,从而为让步与妥协创造空间。冷战时期“低调处理军事行动、避免公开宣传冲突”的传统,或许值得借鉴重启。

以色列与伊朗近期冲突的收场,凸显了战略性降级的必要性。在伊朗对美军驻卡塔尔基地象征性打击后,美国选择放弃进一步报复并坚持停火,遏制了局势升级。美伊间通过直接和间接渠道展开外交接触,成功促成停火协议。此外,以色列对伊朗导弹指挥与控制系统的精准打击,以及防空系统的有效拦截,或许在美军炸毁伊朗地下核设施之前,就已大幅限制了伊朗的反击选项。

在核威慑力减弱的现实之中,各国政府必须采取审慎举措,主动降低紧张态势。否则,每一次边境交火或无人机袭击,都可能点燃灾难之火。过去两个月的冲突虽未升级为持久而大规模的战争,但这并不能成为下一场冲突能够善终的保证。

作者

-

徐宇深是本站特约撰稿人,曾在卡特中心和亚洲协会实习。