被忽视的中国人工智能战略:北京正利用软实力夺取全球主导地位

编者按:自ChatGPT于2022年11月30日首次亮相以来,人工智能技术迅猛发展,迅速成为国家战略博弈与全球规则重塑的核心领域。在生成式人工智能(GenAI)加速演进的背景下,中美围绕AI领导权的竞争日益激烈。中国依托开源模型、成本优势与政策支持,正积极拓展全球AI生态,尤其在“全球南方”国家的技术输出与数字基础设施建设方面动作频频。面对这一趋势,美国企业与政府应如何应对?“中美印象”特编译《外交事务》2025年7月25日发表的相关分析(文章英文题目为“China’s Overlooked AI Strategy–Beijing Is Using Soft Power to Gain Global Dominance),以飨读者。文章由欧文·J·丹尼尔斯(Owen J. Daniels)与汉娜·多曼(Hannah Dohmen)合著,二人分别在乔治城大学安全与新兴技术中心及大西洋理事会担任高级研究员。

2025年年初,中国公司DeepSeek发布其人工智能模型R1,引发美国政策圈强烈震动。尽管面临美方对高端半导体的出口管制,该公司仍成功开发出一款可定制的开源模型,其性能足以比肩美国最先进的专有人工智能模型,引发外界对美国AI领导地位可能被超越的担忧。如今,另一家中国公司Moonshot AI发布了最先进的开放模型Kimi K2,具备自主完成复杂任务的能力,一些评论人士甚至将其称为“又一次DeepSeek时刻”。

然而,中国开放模型带来的挑战并不仅仅在于其在技术竞赛中追赶美国,更关乎人工智能在全球范围内的广泛扩散。2025年1月,DeepSeek R1的应用程序在全球的月活跃用户达3300万;至4月,这一数字已接近翻三倍,达到9700万。同时,开源模型平台Hugging Face的首席执行官指出,当月R1模型的500多个衍生版本累计被下载达250万次,是原始模型下载量的五倍,凸显了用户对其高度可定制性的认可。显而易见,DeepSeek、Moonshot AI等中国企业所倡导的低成本、开放式模型路线,为中国在满足全球研究者(尤其是发展中国家)对尖端AI模型的需求方面提供了巨大优势。

如果美国的新AI战略未能有效回应这一开源模型趋势,那么即便拥有世界领先的专有模型,美国企业仍可能在全球人工智能影响力方面被中国超越。更大的隐忧在于,美国可能失去在关键地区开展新兴技术外交的战略杠杆。因此,美国领先的AI企业究竟被视为“技术共享者”还是“技术守门人”,其影响重大,值得政策制定者高度关注。

在争夺全球人工智能领导地位的过程中,美国必须在降低国家安全风险与推动技术全球扩散之间寻求精妙平衡。目前,中国AI软实力扩张仍受限于算力资源。但如果美方调整战略节奏,美国及其AI企业仍有机会通过推出具有吸引力的开放模型,重塑全球AI供应生态,阻止中国成为全球主导的人工智能输出国。

最惠国

DeepSeek的全球性成功,部分归功于在人工智能领域所采取的独特发展路径:了解这一点至关重要。与其他几家中国研究机构类似,DeepSeek 的研发重心在于打造体积更小、效率更高的模型,相较于美国同行,这类模型训练与部署成本更低,实用性更强。总体而言,中国式人工智能方法受到下列因素的影响:其一是美国主导的高端芯片出口管制;其二是对成本效率的高度重视;其三则是对现实可行、能够落地的 AI 应用的持续追求,而非是对于构建最强通用模型的执着。值得注意的是,中国推出的开源模型性能仅略逊于 OpenAI 等美国公司研发的封闭模型,已经足以吸引部分国家考虑将中国模型作为其 AI 基础设施的核心选项。这一技术路径的背后,体现的是北京谋求提升软实力、尤其是在“全球南方”国家拓展技术影响力的更宏大政策目标。中国高级官员多次在不同场合明确提出,要通过技术分享与基础设施建设,推动中国技术走出去并服务全球。例如,在今年 2 月谈及 DeepSeek 时,中国外交部发言人郭嘉坤特别强调,中国愿意与各国共享开放人工智能所带来的发展红利。

在国际关系理论中,“软实力”通常被定义为通过价值观的共鸣、文化的吸引力以及理念的说服力来影响他国偏好与决策的能力。硬实力依赖于军事实力以及为实现战略目标而将战争付诸实践的能力,而软实力则利用技术、教育和商业等不同资源来扩大一国的影响力。例如,在冷战期间及之后,美国文化和美国经济的全球吸引力促使许多国家与华盛顿合作,在各国之间建立了贸易和政治相互依存关系,并吸引了高技能移民来到美国,而这些移民反过来又推动了美国进一步的技术突破。

如今,人工智能因其“军民两用”特性,已成为软实力工具箱中一项复杂且关键的资产。众所周知,中国和美国正在加速开发具有颠覆性潜力的“硬实力”AI应用,例如自主无人机、先进数据整合技术,以及指挥控制系统。近年来,这些安全议题在华盛顿的AI战略中占据了核心位置。自2022年末,美国科技企业陆续推出强大的生成式人工智能模型后,拜登政府愈发担忧中国或将这项前沿技术用于军事领域。因此,美国政策重点转向限制中方获取训练强大AI模型所需的高端硬件。

然而,这种聚焦于安全的思维却在一定程度上掩盖了人工智能在以积极方式重塑全球经济、劳动力结构、医疗系统与社会发展等方面的巨大潜能,尤其是在众多发展中国家。举例而言,若美国产AI模型可用于帮助资源匮乏国家研发癌症新疗法或推动农业技术革新,其所产生的全球影响将可类比于以往由美国国际开发署(USAID)等机构所主导的对外援助与发展项目,有力提升美国的国际形象与软实力。而正是对这一“正向AI”潜力的重视与投入,使得北京将自身定位为全球AI影响力竞争中的关键玩家。通过推动技术共享与成果输出,中国正积极构建自身在人工智能领域的话语权和制度优势。

美国仍有机会在全球人工智能扩散竞赛中占据领先地位。

在美中软实力竞争中,人工智能所扮演的核心角色,体现在“开放模型”与“封闭模型”生态系统之间的本质差异。以DeepSeek的R1模型或Meta旗下的Llama系列为例(后者是目前少数几款采用开放策略的美国大型模型之一),这些开放模型的权重参数向公众开放,用户可依据自身需求对其进行调整,从而定制模型以完成特定任务。相比之下,大多数领先的美企仍采用“封闭模型”策略,如OpenAI推出的ChatGPT系列,其底层模型不仅需耗费大量计算资源进行训练,同时也通过严格的接口限制对用户加以封锁,开发成本更高。尽管封闭模型在整体性能上往往更为强大,但它们在灵活性、可获取性及本地适配方面的不足,某种程度上削弱了其在全球开发者群体中的吸引力。此外,DeepSeek的R1与Moonshot AI的Kimi K2等新兴开放模型的表现表明,开放模型与封闭模型之间的性能差距正在迅速缩小。这种趋势为美国在全球人工智能推广与影响力塑造方面提供了新的战略空间。

与此同时,中国政府及其部分大型科技企业正押注“开放模型”策略——即允许开发者自由访问并调整模型参数——有望赢得全球开发者与用户,从而在国际范围内扩大中国的技术影响力。R1与Kimi K2的发布已初步展现出中国人工智能模型的巨大潜力。若该策略成功,将有助于中国技术深度嵌入全球人工智能生态体系,特别是在模型、芯片和数据中心等关键数字基础设施领域,占据更为稳固的地位。

这一战略同样契合了新兴市场中普遍存在的公众情绪与消费倾向。调查数据显示,相较于发达国家,发展中国家的公众更为看好人工智能带来的经济与社会效益。例如,《2025年爱德曼信任晴雨表》指出,中国、印度、印度尼西亚、尼日利亚、泰国等发展中经济体对人工智能的信任度显著领先;其中,印度有高达77%的受访者表示信任人工智能,是美国相应比例的两倍以上。

此外,谷歌与益普索在2024年的联合调查也发现,巴西、墨西哥、南非和阿联酋等新兴市场中,超过七成的受访者认为人工智能将对就业、学习、疾病治疗及信息获取等领域产生积极影响,而美国持此观点的受访者比例则约为50%。这一差异表明,中国若持续推进人工智能的开放模式与技术外溢战略,或将在“全球南方”赢得更多制度性软实力空间。

为借助全球对人工智能的积极预期,北京正将“开放性”作为核心卖点加以推广。在2025年5月于中国举办的一场人工智能能力建设会议上,中国外交部副部长马朝旭强调,中国人工智能模型的三大优势为:开源、低成本和高性能。凭借模型高度可调适的特性,中国的开放模型开发者有望将自身塑造为众多发展中国家在推进人工智能战略过程中、尤其在缺乏自主研发能力和算力资源的背景下,首选的技术合作伙伴。例如,一国地方卫生部门可基于本地疾病统计数据对开放模型进行再训练,从而实现模型在偏远地区医疗服务中的精准适配。这类深度定制能力,通常是当前多数封闭模型难以提供的。

数字帝国:北京的AI软实力战略扩张

中国在人工智能领域的软实力拓展并非孤立行为,而是其推动国内自主创新、扩大海外数字影响力的系统性战略的一环。自2010年代以来,包括2017年发布的《新一代人工智能发展规划》与2021年“十四五”规划在内的多份政策文件,均体现出中国政府试图借助开源技术推动本土技术突破、减少对西方依赖的国家意图。

中国推动开放式AI模型的战略目标,正与其通过“数字丝绸之路”等倡议成为发展中国家首选数字基础设施提供者的目标高度契合。过去十年,华为、中兴等企业在全球电信网络、海底光缆与监控系统等基础设施领域投资数亿美元。如今,阿里云与华为云正加速在马来西亚、墨西哥、菲律宾和泰国等地建设海外数据中心,为中国AI模型与应用的全球部署打下基础。若未来中国能突破美方高端芯片出口管制,其全球技术扩展能力将进一步增强。

与此同时,中国也在采取行动,强化其在全球AI治理中的角色。自2023年起,北京主导推出“全球人工智能治理倡议”,旨在推动负责任的AI开发与监管体系。尽管该倡议强调发展中国家在政策制定中的参与权,但具体内容尚嫌笼统,更多强调中国在全球数字基础建设中愿意承担的角色。一些全球行业领袖担忧,中国的开放生成式模型可能在处理历史、政治与人权议题时存在信息扭曲或审查倾向,成为潜在的意识形态输出工具。

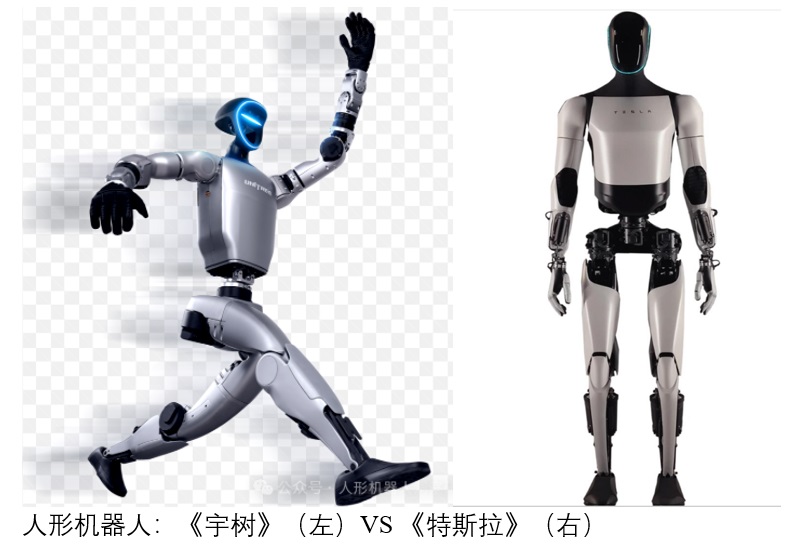

中国AI模型的技术迭代速度表明,美方现行政策假设与企业战略或需调整。当前,美企普遍优先发展封闭模型,将AI定位为专属产品;部分企业更专注于突破性创新(如通用人工智能AGI),而非聚焦于现有生成式模型的实际应用。相比之下,中国开发者已开始尝试将DeepSeek与阿里模型应用于汽车、家电、医疗等行业。尽管成果尚不可预测,但这种务实导向的探索具有重要意义。

美国企业已开始应对这一趋势。在DeepSeek R1发布后,OpenAI首席执行官山姆·奥特曼公开承认公司“站在了历史错误的一边” ,并表示将重新评估其开源战略。不久后,OpenAI宣布计划于2025年夏末发布开源模型。谷歌也推出了“Gemma”开源模型系列,尽管性能仍落后于其封闭版本。此外,2025年6月,OpenAI将其o3模型价格下调80%,显然意在增强其在开发者、研究人员和初创企业中的市场竞争力,应对中国模型日益上升的吸引力。

开放机遇

美国仍有机会赢得全球人工智能传播的竞争。中国在成为人工智能领先分销商的努力中已经面临重重障碍。通过阻止中国获得制造先进人工智能芯片所需的工具,以及阻止中国企业获得美国设计的人工智能芯片,美国主导的出口管制可能会阻碍中国广泛传播其模型的能力。此外,随着需要大量推理的模型被广泛集成到应用中,对模型推理(即部署和使用经过训练的模型)所需芯片的需求可能会进一步超过供应。

这些限制为美国提供更好替代方案的机会有限,但美国必须迅速采取行动。促进开放式人工智能生态系统的发展应成为美国政策制定者的首要任务。特朗普政府新发布的《人工智能行动计划》似乎认识到了开放式模型的地缘战略意义,并建议“我们需要确保美国拥有基于美国价值观的领先开放式模型”。Meta 是美国领先的开放式模型参与者,但还有其他参与者,而 OpenAI 自身强大的开放式模型计划则反映了一种新兴趋势。美国政策制定者应进一步推动这种转变,鼓励模型开发者与研究机构合作,并帮助为研究人员和教育工作者提供更多资源。此外,美国政府应通过国家人工智能研究资源等项目为美国人工智能研究人员提供更多支持,这些项目使小型和资源不足的开放式模型开发者能够更好地与大型科技开发者竞争。《人工智能行动计划》对这些解决方案表示赞同,但未来几个月仍需进一步完善。更加多样化的人工智能生态系统将拓宽造福社会和经济的潜在创新基础。

与此同时,美国应重新调整其人工智能出口管制战略。DeepSeek 和 Moonshot AI 近期的成功表明,出口管制无法阻止中国企业开发先进的开放模型。然而,基于推理的计算日益增长的重要性凸显了美国需要根据当前人工智能发展方向重新调整其出口管制。特朗普政府7月中旬决定恢复英伟达H20(一款适用于推理的芯片)出口,这一决定引发的争议凸显了重新调整战略的必要性。华盛顿的逆转似乎更多地是为了与北京进行贸易谈判而做出的让步,而非长期放松先进芯片限制的战略重心。随着英伟达及其竞争对手推出新的芯片,美国政府最终将需要制定明确的基于性能的芯片出口指南。管控最适合推理的半导体可能成为未来美国出口管制战略的核心,尤其是在中国公司将像 DeepSeek 这样的模型融入新的实际应用的情况下。

通过促进开原模型发展以及精工定制的出口管制,华府同样可以强化美国软实力。譬如,一个强大的、位于美国的开源模型生态系统,将可为美国伙伴与盟友提供中国模型的替代品,它们即性能优越又不过于昂贵,有助于进一步促进海外创新并强化美国全球影响。通过采取措施分享人工智能的便利性,美国能够强化其国际形象,即便这一举措必须与安全考量谨慎平衡。不能有效地迅速应对中国不断崛起的软实力影响或将意味着美国必须付出的高昂代价:中国廉价而强大的人工智能能力的传播——以及随之而来的全球影响力——最终可能会被证明难以取代。

作者

-

徐宇深是本站特约撰稿人,曾在卡特中心和亚洲协会实习。